Denn die Aktion gilt den Raupen des Eichenprozessionsspinners und den behaarten Hüllen, die die Raupen bei der Häutung zurückgelassenen haben.

Der Eichenprozessionsspinner (Thaumetopoea processionea) ist ein unauffälliger Nachtschmetterling. Als Forstschädling war die Art in Bayern trotz gelegentlicher Massenvermehrungen bis zum Beginn der neunziger Jahre eher unbedeutend, da sich das wärmeliebende Insekt hier am Rande seines klimatischen Optimalbereichs befindet. Die wärmere und trockenere Witterung der letzten Jahre hat aber zu einer deutlichen Ausweitung des Vorkommens geführt. Auch kam es zu einer ungewohnten Häufung von Massenvermehrungen selbst dort, wo der Falter bisher kaum eine Rolle gespielt hat.

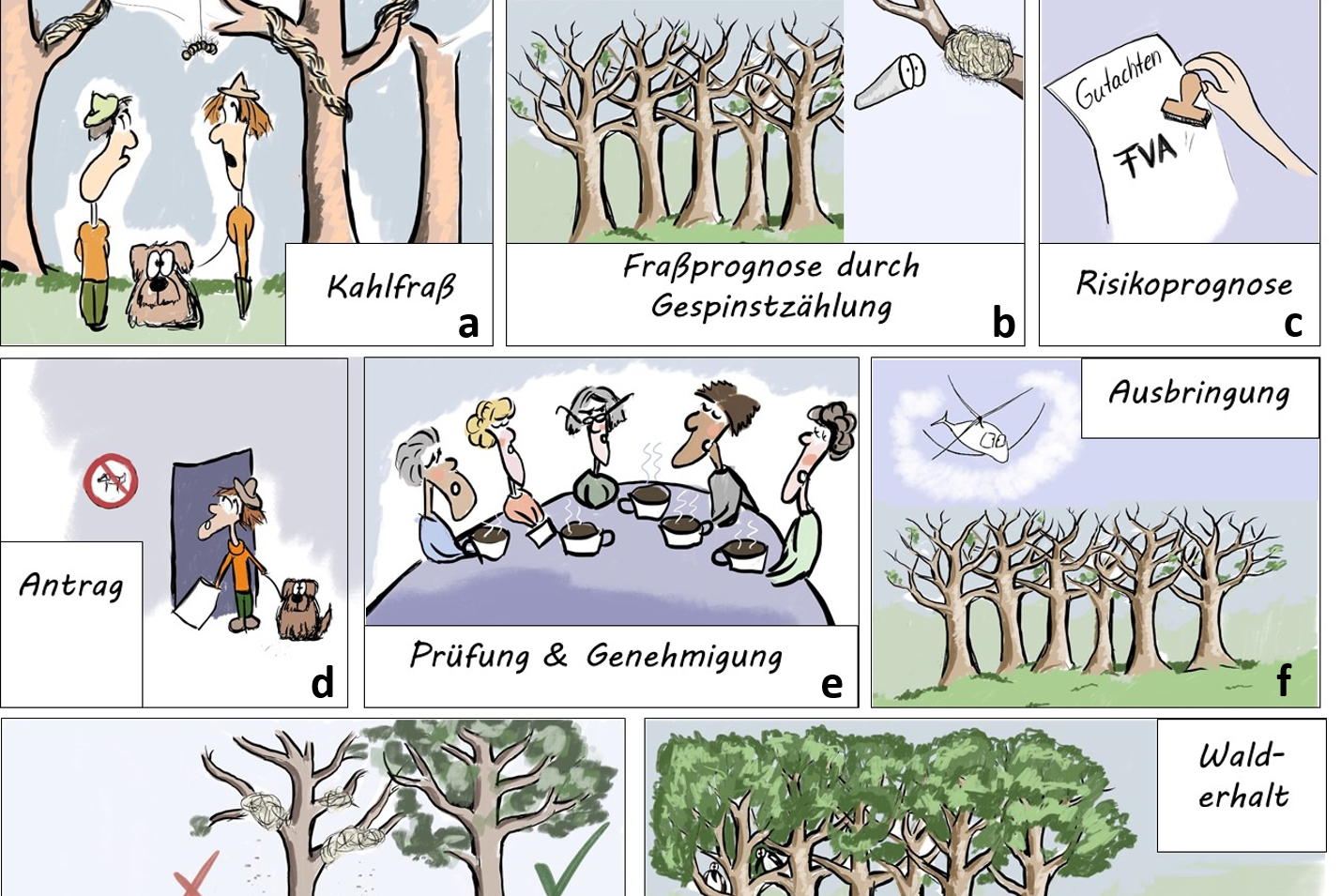

Das alleine wäre noch kein Grund zu größerer Sorge, da sich der forstwirtschaftliche Schaden selbst bei einem einmaligen Kahlfraß der Bäume in der Regel in Grenzen hält. Außerdem werden die Eier bevorzugt an Bestandesrändern und einzeln stehenden, gut besonnten Eichen abgelegt. Das Innere von größeren Waldbeständen und somit die eher wertvolleren Bäume sind also meist gar nicht so stark betroffen.

Hauptproblem: Die Brennhaare

Richtig kritisch und daher zunehmend in den Medien präsent wird der Eichenprozessionsspinner erst durch die Brennhaare seiner Raupen. Nach ihrer dritten Häutung besitzen die dann etwa 2 cm langen Tiere Haare, die bei Berührung leicht brechen und dabei ein hochallergenes Eiweiß freisetzen. Bei jeder weiteren Häutung bleibt die alte, behaarte Larvenhülle zurück. Der Wind kann diese Haare weit verwehen oder sie sammeln sich im Geäst und am Boden an. Von dort können sie jederzeit wieder aufgewirbelt werden und so auf die Haut oder Schleimhäute gelangen. Dank ihrer Widerhaken bleiben sie dort auch haften und lösen im besten Fall nur Hautrötungen aus, im schlimmsten Fall ein lebensgefährliches Kreislaufversagen. Bei Schleimhäuten und in den Augen fallen die Reaktionen besonders stark aus, heftige Entzündungen sind oft die Folge.

Weil die Raupen bevorzugt frei oder sonnig stehende Bäume befallen, ist der hygienische Aspekt der Raupenhaare besonders brisant. Denn solche Bäume stehen eben selten mitten im Wald, sondern meistens an Waldrändern in Siedlungsnähe, in Parks oder gar mitten in Ortschaften. Daher gelangen die gefährlichen Haare direkt in die Nähe der Bevölkerung. Das Ausmaß der Betroffenheit geht also weit über die Beschäftigten im Forstsektor hinaus!

Allergene Dauerwirkung

Hinzu kommt, dass die Beeinträchtigung durch die Brennhaare nicht auf die relativ kurze Zeit der Raupenaktivität beschränkt ist. Vielmehr reichern sich die Haare wie ein Giftstoff über Monate und Jahre hinweg im Gelände an. Die allergene Wirkung bleibt dabei erhalten und kann ganzjährig Probleme verursachen. Wer bei einer Bekämpfungsaktion an einen Chemieunfall erinnert wird, liegt also gar nicht mal so falsch.

Und welcher Selbstwerber oder Waldarbeiter denkt schon bei der Arbeit im Winter an Raupen und deren Haare? Welcher Waldbesucher erinnert sich beim Streifen durchs Unterholz noch an die Raupenplage vom Vorjahr? Zwar sind viele Bewohner der stark betroffenen Gebiete bereits sensibilisiert, alle anderen jedoch müssen ganzjährig auf die Gefahr hingewiesen werden.

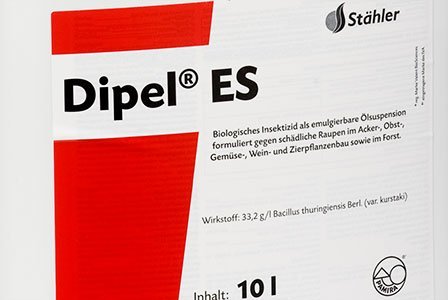

Auch die Bekämpfung gestaltet sich schwierig. Ein flächendeckender Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist in Siedlungsnähe sehr problematisch. Die manuell-mechanische Bekämpfung gefährdet wegen der Haare alle Akteure und ist nicht zuletzt wegen der aufwändigen Sicherheitsmaßnahmen extrem teuer.