Die genetische Vielfalt ist ein wichtiger Bestandteil der Biodiversität. Sie ist Grundvoraussetzung dafür, dass sich Arten an sich ändernde Umweltbedingungen wie den Klimawandel anpassen können. Eine hohe genetische Vielfalt stärkt zudem die Widerstandsfähigkeit von Arten und Populationen gegenüber extremen Umweltereignissen.

Damit zukünftige Baumbestände auf Umweltveränderungen gut reagieren können, sollte bei Pflanzungen genetisch vielfältiges Vermehrungsgut (Samen oder Jungbäume) verwendet werden. In der Schweiz besteht jedoch ein Mangel an verbindlichen Vorschriften und Information zur Samenernte. Eine Umfrage der Forschungsanstalt WSL ergab, dass nur in sechs Kantonen Richtlinien für die Beerntung von forstlichem Vermehrungsgut bestehen (Stand: 2017). Daher bestimmen Faktoren wie Erreichbarkeit, Fruktifikation und Wuchsform der Erntebäume oft, wie und wo das Saatgut gesammelt wird. Das kann dazu führen, dass die Samen aus Effizienz- und Kostengründen nur von wenigen, nahe beieinanderstehenden und stark fruktifizierenden Mutterbäumen stammen.

Untersuchungen mit Stiel- und Traubeneichen in zwei Samenerntebeständen

Doch wie gelangt man mit einem angemessenen Aufwand zu genetisch vielfältigem Saatgut? Am Beispiel von je einem Samenerntebestand für Stiel- und Traubeneiche untersuchten wir, wie sich die Samenerntestrategie auf die genetische Vielfalt des Saatguts auswirkt. Im Herbst 2022 beprobten wir zwei Eichen-Samenerntebestände (Abb. 1 und 2) und untersuchten ihre molekular-genetische Vielfalt.

Der Bestand Bülach (Kanton Zürich) ist autochthon und dient der Samenernte von Traubeneichen (Quercus petraea). Der Samenerntebestand Möhlin (Kanton Aargau, Abb. 1) wird seit über 50 Jahren mit Stieleiche (Quercus robur) teilweise allochthon verjüngt. Die beiden Bestände teilten wir in fünf respektive vier verschiedene Sektoren (Waldabschnitte) ein, in denen wir Gewebe von je 10 bis 31 potenziellen Mutterbäumen beprobten (Abb. 2b). Insgesamt sammelten wir Knospen oder Kambium von je 111 (Bülach) und 109 (Möhlin) geo-referenzierten Bäumen. Zusätzlich ernteten wir von 14 Traubeneichen in Bülach je 200 Eicheln direkt vom Boden oder mit Netzen (Abb. 3). In Möhlin gab es zu wenig Eicheln für unsere Analysen.

Abb. 2a: Lage der Versuchsorte. Kartengrundlage: OpenStreetMap

Die Eichenarten der Schweiz sind im Wald nicht einfach zu identifizieren, ausserdem kreuzen sie sich regelmässig. Deshalb schätzten wir zuerst den Anteil des Erbguts jedes Baumes, der zu einer anderen Art gehört. Bäume mit einem Anteil von mehr als 50% der falschen Eichenart schlossen wir für weitere Analysen aus. Von den ursprünglich 220 beprobten Mutterbäumen mussten wir aus diesem Grund vier Eichen vom Datensatz entfernen. Dies resultierte in je 108 Mutterbäumen pro Erntebestand (Abb. 2b), von denen wir je 92 für die Berechnung der genetischen Vielfalt verwendeten.

Folgende drei Fragen wollten wir beantworten:

- Welcher Anteil der vorhandenen genetischen Vielfalt wird bei zunehmender Anzahl beprobter Mutterbäume und Eicheln repräsentiert?

- Erhöht die Beprobung von verschiedenen Sektoren die genetische Vielfalt des Saatguts?

- Wie stark reduziert die Beprobung von Halbgeschwistern die genetische Vielfalt?

Mütter, Väter, Geschwister und Halbgeschwister

Die Eichen sind einhäusig. Das bedeutet, dass es auf einem Baum sowohl männliche als auch weibliche Blüten gibt. Die weiblichen Blüten werden durch Pollen befruchtet, der das männliche Erbgut enthält. Die Ausbreitung des Pollens erfolgt bei Eichen hauptsächlich durch den Wind (Windbestäubung). Im Laufe des Sommers entstehen aus den befruchteten weiblichen Blüten die Früchte, die wohlbekannten Eicheln.

Die Zuordnung einer Eichel zum Baum, auf dem sie gewachsen ist, ist einfach. Dieser Baum ist also der Mutterbaum. Weil durch die Windbestäubung nicht klar ist, von welchem Baum der Pollen genau stammt, ist die Bestimmung des Vaterbaums wesentlich schwieriger. Dazu sind genetische Analysen notwendig.

Zwei Eicheln, die am selben Baum gewachsen sind und den gleichen Bestäuber hatten, sind (Voll-)Geschwister. Im Durchschnitt sind 50% ihrer Genvarianten (=Allele) identisch. Das heisst, sie besitzen zwar dieselben Gene, doch nur in 50% der Fälle die gleichen Variante davon. Halbgeschwister haben denselben Mutterbaum, jedoch unterschiedliche Väter – oder umgekehrt. Ihre Genvarianten decken sich zu durchschnittlich 25%. Auf einer Eiche gibt es bei den Eicheln praktisch immer sowohl Geschwister als auch Halbgeschwister.

Weil Eicheln schwer sind, keimen sie meist in unmittelbarer Nähe zum Mutterbaum, ausser wenn sie von Tieren wie Eichhörnchen und Eichelhähern verbreitet werden. Daher ist die Chance gross, dass zwei nahe beieinanderstehende Bäume Halb- oder gar Vollgeschwister sind.

Resultate

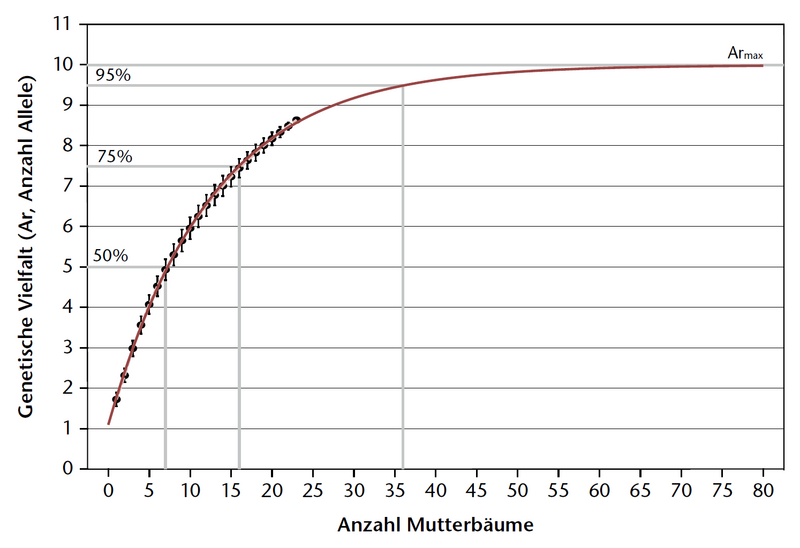

Die genetische Vielfalt (Ar) nimmt mit der Anzahl Mutterbäume asymptotisch zu (Abb. 4). Uns interessierte zunächst die Frage, wieviele Mutterbäume in einem Sektor berücksichtigt werden müssen, um eine genügend grosse genetische Vielfalt zu beernten. Um in einem Sektor 50% der mütterlichen genetischen Vielfalt (Armax) sicher zu erreichen, müssen in diesem Sektor mindestens neun Mutterbäume beerntet werden (Tab. 1). Für 75% der genetischen Vielfalt liegt dieser Wert bei 19, für 95% bei 43 Mutterbäumen.

Abb. 4: Durchschnittliche genetische Vielfalt und deren Standardabweichung bei 1 bis 23 beprobten Mutterbäumen (schwarze Punkte und Fehlerbalken) am Beispiel von Sektor B1 in Bülach. Armax zeigt das theoretische Maximum (Asymptote) der genetischen Vielfalt an. Die drei Perzentilwerte bei 50%, 75% und 95% geben die Anzahl Mutterbäume an, die beerntet werden müssen, um diesen Anteil der genetischen Vielfalt zu erreichen.

Tab. 1: Effekt der Anzahl Mutterbäume auf die genetische Vielfalt. Ar: allelische Vielfalt für alle 23 Mutterbäume pro Sektor (B = Bülach, M = Möhlin). Armax: theoretische maximale allelische Vielfalt. Die Spalten N50%, N75% und N95% zeigen die Anzahl zu beprobender Mutterbäume, um jeweils 50%, 75% und 95% von Armax zu erreichen.

Eine andere Frage war, wieviele Eicheln pro Mutterbaum geerntet werden müssen, um eine genügend grosse genetische Vielfalt zu erreichen. Der Effekt der Anzahl Eicheln pro Baum folgt auch einem asymptotischen Trend (Tab. 2). Bei 18 Eicheln pro Baum werden sicher 50% der gesamten genetischen Vielfalt des Saatguts eines Baumes repräsentiert, bei 43 sogar 75%. Um 95% der gesamten genetischen Vielfalt sicher zu erfassen, reichen schon 100 Eicheln pro Baum.

Tab. 2: Effekt der Anzahl Eicheln auf die genetische Vielfalt des Saatguts in Bülach. Ar: allelische Vielfalt für alle 60 Eicheln. Armax: theoretische maximale allelische Vielfalt. Die Spalten N50%, N75% und N95% zeigen die Anzahl zu beprobender Eicheln, um jeweils 50%, 75% und 95% von Armax zu erreichen.

Und wie beeinflusst die Anzahl der Waldsektoren die genetische Vielfalt? Bei 12 zufällig ausgewählten Mutterbäumen in unseren zwei Beständen erwies sich dieser Einfluss als gering (Abb. 5). Die genetische Vielfalt von Bäumen aus zwei Sektoren ist in beiden Beständen signifikant grösser als diejenige von Bäumen aus einem Sektor. Diese Zunahme flacht danach deutlich ab und ist teilweise nicht mehr signifikant. Die durchschnittliche Erhöhung der genetischen Vielfalt beim Vergleich von einem mit vier Sektoren ist mit maximal 2.1% in Bülach und 2.4% in Möhlin gering. Ausserdem nimmt die genetische Differenzierung zwischen den Sektoren in beiden Beständen mit steigender geografischer Distanz nicht signifikant zu.

Darüber hinaus haben wir untersucht, wie stark Mutterbäume, die Halbgeschwister sind, die genetische Vielfalt des Saatguts beeinflussen. Von den 14 Bäumen aus Bülach, von denen wir Eicheln gesammelt hatten, wählten wir jene 12 Bäume mit der höchsten Anzahl Eicheln für die Analyse aus. Bei diesen Bäumen gab es keine Vollgeschwister, jedoch einige Halbgeschwister. Die genetische Vielfalt von Eicheln von zwei Halbgeschwistern war signifikant tiefer als die von Eicheln von nicht näher verwandten Bäumen, allerdings betrug dieser Unterschied nur etwa 10%.

Da die Mutterbäume von verschiedenen Vätern bestäubt werden, bleibt die Vielfalt des Saatguts von Halbgeschwistern anscheinend trotzdem hoch. Die minimale Anzahl Väter, die den gleichen Mutterbaum bestäubten, lag in Bülach mit einer Ausnahme zwischen 6 und 9. Die Pollenausbreitung von Eichen erstreckt sich von mehreren 100 Metern bis auf mehrere Kilometer. Somit bietet in unserem Fall das Vermeiden von nahestehenden Bäumen, die (wie oben erläutert) potenziell Halbgeschwister sind, für die genetische Vielfalt des Saatguts nur einen geringen Vorteil.

Welche Erntestrategie führt zu genetisch vielfältigem Saatgut?

Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Anzahl beprobter Mutterbäume und die Menge gesammelter Eicheln einen grossen Effekt auf die genetische Vielfalt haben. Der Einfluss der Beerntung von verschiedenen räumlich getrennten Sektoren eines Samenerntebestandes sowie von Halbgeschwistern war in unserem Fall hingegen klein.

Die optimale Strategie zur Gewinnung genetisch vielfältigen Saatguts (Abb. 6) berücksichtigt demzufolge vor allem die Anzahl Mutterbäume und die Menge an Samen pro Baum. Bereits ab ca. 100 Eicheln hat man 95% der genetischen Vielfalt aller Eicheln eines Mutterbaumes abgedeckt. Da eine Eichel maximal 10 g wiegt, reicht bereits 1 kg Eicheln pro Mutterbaum. Dies ist nur ein Bruchteil der Menge, die bei einer Vollmast üblicherweise gesammelt wird. Je nach erwünschter genetischer Vielfalt reichen 19 bis 43 Mutterbäume (das entspricht 75% bis 95% der genetischen Vielfalt).

Die genetische Vielfalt des Vermehrungsguts könnte durch das Mischen von Saatgut aus mehreren Erntejahren (mit Mutterbaumrotation) erhöht werden. Zum Beispiel bestimmt die Windrichtung während der Blütezeit die potenziellen Väter. Bei Eichen ist es jedoch schwierig, Saatgut aus verschiedenen Jahren zu mischen, da die Eicheln nicht über Jahre gelagert werden können. Für Setzlinge sowie Arten mit kleineren und trockeneren Samen wäre diese aber eine Möglichkeit.

Fazit

Unsere Analysen zu Eichen zeigen, dass bei einer Samenernte mit mindestens 20 bis 40 Mutterbäumen und mindestens 100 Eicheln pro Baum die genetische Vielfalt des Saatguts eines Erntebestandes gut abgedeckt wird. Die Samenernte sollte sich also auf eine möglichst hohe Anzahl Mutterbäume fokussieren, was bei Eichen mit kleinem finanziellem Aufwand möglich ist. Eine Ernte in mehreren Sektoren (Waldabschnitten) dürfte sich dort lohnen, wo sich die Standortfaktoren hinsichtlich ihrer ökologischen Eigenschaften unterscheiden.

Unsere Resultate sind auf die meisten Hauptbaumarten der Schweiz übertragbar. Allerdings ist der Beerntungsaufwand für Baumarten, die beklettert oder geschüttelt werden müssen, viel grösser als bei der Eiche. Für Nebenbaumarten, zum Beispiel Arten mit Insektenbestäubung oder stark fragmentierter Verbreitung, sind weitere Untersuchungen nötig.

Bericht

In Form einer Praxisanleitung zeigt der Bericht “Optimale Nutzung von forstlichem Vermehrungsgut der einheimischen Eichenarten” die wesentlichen Aspekte, die für eine optimale Nutzung von forstlichem Vermehrungsgut der einheimischen Stiel-, Trauben- und Flaumeiche von Bedeutung sind.

- Bericht herunterladen (PDF)

- Zusatzmaterial (PDF)

(TR)