Nach nur einem Jahr der Erholung für den Wald war die Witterung während der Vegetationsperiode 2022 wieder zu warm und zu trocken. Im relativen Verhältnis zur internationalen Referenzperiode 1961-1990 war es in Rheinland-Pfalz im Frühling um 2,0 und im Sommer um 3,7 Grad Celsius zu warm und es wurden nur 63,2 % bzw. 41,4 % des Niederschlags gemessen (Klimastatusbericht Deutschland Jahr 2022 (dwd.de)). Der dadurch verursachte Trockenstress setzte die Abwehrkräfte der Bäume teils erheblich herab. So sind die Trockenschäden über ganz Rheinland-Pfalz gesehen auf rund 5.500 ha gestiegen. Davon waren vor allem Buchen (60 %), aber auch Eichen, Lärchen und Kiefern besonders betroffen. Der Hunsrück stellte in Bezug auf Fichtenborkenkäfer ein Schwerpunktgebiet dar. Dort wurden auf 502 m ü.NN an der Station Hahn des DWD in den diesbezüglich entscheidenden Monaten April, Mai und Juli sowie August bei zu warmen Temperaturen deutliche Niederschlagsdefizite gemessen, wogegen der Juni eher durchschnittlich ausfiel.

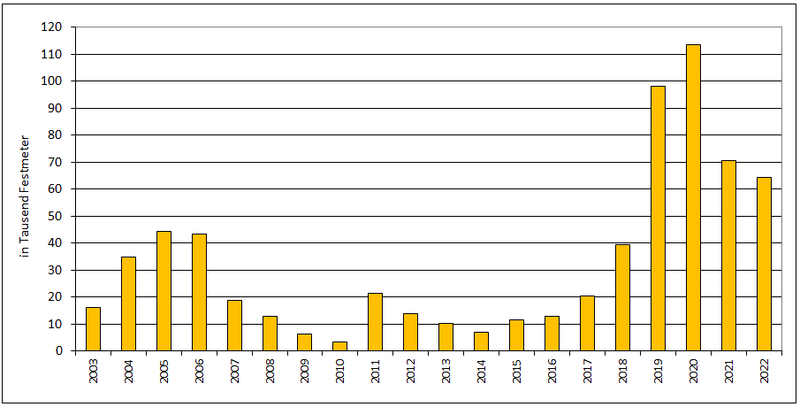

Der außerplanmäßige Holzeinschlag aufgrund abiotischer oder biotischer Ursachen lag in Rheinland-Pfalz 2022 im Körperschafts- und Landeswald bei insgesamt rund 1,65 Mio. Fm (Festmeter) und hatte einen Anteil von 59 % am Gesamteinschlag. Die durch Insekten verursachte Holzmenge lag bei 43 % und ist auf rund 1,18 Mio. Fm gesunken, wovon weit überwiegend die Baumartengruppe Fichte betroffen war (Abb. 1). Dies entspricht nur noch 56 % des Vorjahreswertes. Im Gegensatz hierzu hat der im Saarland verbuchte Käferholzanfall auf rund 0,07 Mio. Fm nur leicht abgenommen (Abb. 2). In beiden Bundesländern liegt der Holzeinschlag aufgrund des Borkenkäfers aber immer noch erheblich über den vor den letzten Dürrejahren verbuchten Zahlen.

Gleich mehrere nahezu im gesamten Bundesgebiet im Winter und Frühjahr aufgetretene Orkantiefs haben 2022 im Wald zwar keine überregional verheerenden Schäden hinterlassen, doch war in Rheinland-Pfalz in der Summe ein Anstieg des Sturmholzes auf immerhin rund 0,29 Mio. Fm (Vorjahr: 0,07 Mio Fm) mit hauptsächlich Fichten (87 %) zu verbuchen (Zusammenfassung Sturmschäden Deutschland (holzkurier.com)). Im Frühjahr fielen in der Nacht 08./09. April 2022 in Pfalz, Eifel und Hunsrück große Mengen an nassem Schnee. Oft konnten die Waldbäume diese Last nicht tragen, sodass es zu Bruchschäden oder umgestürzten Bäumen kam. Es waren vor allem Nadelhölzer betroffen, aber auch an Laubbaumarten sind Schäden aufgetreten. Insgesamt wurden jedoch nur 0,04 Mio. Fm (Vorjahr: 0,26 Mio Fm) Schneeschäden vor allem an Fichten, Kiefern und Buchen verbucht. Wo Sturm- oder Schneebruchhölzer einzelbaumweise oder kleinflächig zerstreut anfallen, besteht vor allem in Fichtenwäldern in Bezug auf Borkenkäfer ein besonderes Risiko und damit eine dringende Notwendigkeit zur rechtzeitigen Aufarbeitung (s. Aufarbeitungsreihenfolge von Sturmholz).

Im Jahr 2022 wurden von den rheinland-pfälzischen Forstämtern gegenüber dem Vorjahr auf etwa gleicher Fläche wieder häufiger Schadereignisse gemeldet (Tab. 1). Davon fiel etwa ein Drittel unter die Kategorie „bestandesbedrohend“.

Tab. 1: Schädlingsmeldungen 2019–2022 in Rheinland-Pfalz; die Meldungen mit einem Risiko für die menschliche Gesundheit beziehen sich ausschließlich auf den Eichenprozessionsspinner (Meldungen der Forstämter im digitalen Waldschutz-Meldesystem; N = Anzahl der Meldungen; Ha = betroffene Fläche in Hektar)

Jahr | Insgesamt | Gesundheitsrisiko für Menschen | Wirtschaftlich | Bestandes- | ||||

fühlbar | bedrohend | |||||||

N | Ha | N | Ha | N | Ha | N | Ha | |

2019 | 9.754 | 34.331 | 172 | 668 | 5.416 | 17.331 | 4.166 | 16.332 |

2020 | 10.293 | 42.403 | 230 | 856 | 5.351 | 21.804 | 4.712 | 19.743 |

2021 | 6.914 | 17.549 | 180 | 818 | 4.120 | 9.489 | 2.614 | 7.242 |

2022 | 7.084 | 17.177 | 148 | 607 | 4.625 | 9.827 | 2.311 | 6.744 |

Schaderreger an Nadelbäumen

Fichte und Tanne

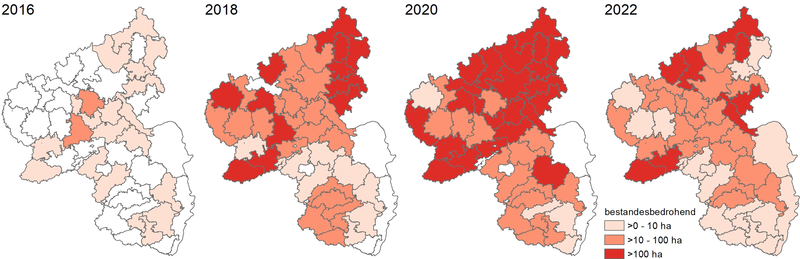

In Bezug auf die Fichte hat in Rheinland-Pfalz die zum Buchdrucker von den Forstämtern gemeldete Fläche gegenüber dem Vorjahr auf rund 4.400 ha abgenommen. Demgegenüber sind die Meldungen zum Kupferstecher auf rund 120 ha wieder deutlich gestiegen. Der außerplanmäßige Holzeinschlag aufgrund von „Insekten“ betrug noch 1,16 Mio. Fm gegenüber 2,05 Mio. Fm im Vorjahr. Betroffen sind nach wie vor Waldregionen im Westerwald, Taunus, Eifel und Hunsrück (Abb. 3). Doch ist 2022 die flächige Verbreitung eines außerordentlich hohen Schadniveaus gegenüber dem Beginn und Höhepunkt der Kalamität 2018 bzw. 2020 deutlich zurückgegangen, vor allem dort, wo der Anteil befallstauglicher Fichtenflächen aufgrund von Käferschäden abgenommen hat.

J. Wußler; Quelle: Meldungen der Forstämter im digitalen Waldschutz-Meldesystem

In 2022 haben sich wie zuvor nur in 2003 und 2018 festgestellt bis in die Mittelgebirge drei Generationen des Buchdruckers ausgebildet, sodass im Frühjahr wieder sehr hohe Ausgangspopulationen erwartet werden müssen (Abb. 4). Deshalb befürchtet Landesforsten Rheinland-Pfalz, dass es auch im Hunsrück und in der Eifel aufgrund der dort noch hohen Fichtenanteile zu verheerenden Schäden kommen kann, vergleichbar mit dem Westerwald insbesondere 2019 und 2020. Um weitere große Kahlflächen zu vermeiden, wurde deshalb ein „Lagezentrum Borkenkäfer“ eingerichtet (Unterstützung für das Borkenkäfer-Monitoring gesucht (waldbesitzerverband-rlp.de)). Dort arbeiten Experten aus Waldschutz, Forsttechnik und Holzvertrieb mit den Forstämtern und dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald zusammen. Diesbezüglich erfolgte ein Aufruf zum Anwerben von Kräften, um nach den Grundsätzen des Borkenkäfer-Managements (Borkenkäfer an Nadelbäumen - erkennen, vorbeugen, bekämpfen (fnr.de)) während der Vegetationszeit die Kontrollen auf befallene Fichten durchzuführen zu können. Als oberstes Ziel wurde die Walderhaltung ausgegeben.

Die Tanne zeigte anhand der Meldungen auf unverändert hohem Niveau vor allem Befall durch Borkenkäfer und Tannenrüssler auf rund 130 ha. Das Risikopotential scheint sich vor allem bei der Weißtanne mit dem sich verändernden Klima deutlich zu erhöhen (vgl. Beitrag zur Waldschutzsituation Baden-Württemberg). Dies dürfte außerhalb ihres bisherigen natürlichen Verbreitungsgebietes wie vielerorts in Rheinland-Pfalz und Saarland im besonderen Maße gelten.

Kiefer und Lärche

In Bezug auf die Kiefer wurde auf unverändert hohem Niveau von insgesamt rund 2.400 ha ein komplexes Krankheitsgeschehen, Trockenschäden, Mistelbefall sowie Pracht- und Borkenkäferbefall gemeldet. Dies betrifft vor allem die Oberrheinebene, doch werden diese Schadphänomene vermehrt jetzt auch in anderen Landesteilen wie zum Beispiel Pfälzerwald, Mittelrhein oder Donnersberg festgestellt.

Bei der Lärche haben die gemeldeten Trockenschäden vor allem im Westerwald auf rund 760 ha stark zugenommen, Borken- oder Bockkäfer wurden mit einem Schwerpunkt am Donnersberg nahezu unverändert auf rund 155 ha gemeldet.

Douglasie

Die Meldungen zu Nadelschütte, Trockenschäden und Komplexkrankheit sind zusammen auf rund 510 ha deutlich zurückgegangen. Währenddessen wurde die Gallmücke gegenüber dem Vorjahr auf einer größeren Fläche von rund 180 ha gemeldet. Auch wenn 2022 örtlich vor allem in Pfälzerwald und Eifel (Abb. 5) immer noch ein anderes Bild vorzufinden war, zeichnet sich demzufolge bei landesweiter Betrachtung bezüglich der Douglasie eine Erholungsphase ab. Inwieweit sich diese nach der Dürre und Hitze im letzten Jahr verfestigt, bleibt abzuwarten.

Schaderreger an Laubbäumen

Buche

Die Buche hat in Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren besonders unter Dürre und Hitze gelitten. Deshalb sind die damit verknüpfbaren Meldungen zu Trockenschäden und Buchenkomplexkrankheit insgesamt noch einmal deutlich auf rund 4.200 ha gestiegen. Dies stellt sich auch im außerplanmäßigen Holzeinschlag dar, der seit vier Jahren ein zuvor nicht verbuchtes Niveau erreicht hat (Abb. 6). Allerdings werden Buchen aus Gründen der Verkehrssicherung und des Arbeitsschutzes oft schon eingeschlagen, bevor sie abgestorben sind. Denn Sonnenbrand, Insekten- und Pilzbefall (Abb. 7) sorgen für eine große Gefährdung durch abbrechende und herabfallende Kronenteile.

Als Fazit in Rheinland-Pfalz durchgeführter Untersuchungen steht, dass besonders warme und trockene Regionen von schweren Schäden betroffen sind (Waldzustandsbericht 2022 (rlp.de)). Im Rahmen der 2021 erfolgten Buchenaustriebsinventur bestätigte sich, dass ältere Buchen durch starke Freistellung höheren Vitalitätsverlusten unterlegen sind. So können starke Auflichtungen in Buchenaltbeständen eine „Risikophase“ einleiten. Bei konkurrenzstarken, vorherrschenden und herrschenden Buchen wurden „grundsätzlich seltener“ Schäden vorgefunden. In vitalen Individuen wird im Konkurrenzkampf um limitierte Ressourcen unter ungünstigeren klimatischen Bedingungen ein Vorteil gesehen. Es wird festgehalten, dass früh einsetzende, wiederholte und kräftig fördernde Eingriffe zugunsten junger und mittelalter Buchen bis in die Dimensionierungsphase durch die kontinuierlich betriebene Ausformung großer Kronen und Wurzelsysteme Vitalisierungschancen darstellen, die die Resilienz der Buche gegenüber Trockenheit erhöhen.

Eiche

Insgesamt zeigt sich die Eiche trotz der trocken-warmen Witterung in den letzten Jahren vergleichsweise stabil. Doch sind die Trockenschäden im letzten Jahr über das gesamte Land verteilt sprunghaft auf rund 700 ha angestiegen. Demgegenüber bleiben die Meldungen zur Eichen-Komplexkrankheit und zum Eichenprachtkäfer mit rund 120 ha auf niedrigem Niveau. Im Wald gefährdete der Eichenprozessionsspinner den Meldungen zufolge auf rund 610 ha die Gesundheit von Mensch und Tier. In Eichen- und Laubwäldern ist den Befunden aus der Schädlingsüberwachung zufolge im nächsten Frühjahr 2023 nicht mit intensivem Blattfraß durch Raupen zu rechnen, doch könnte sich bei günstigen Entwicklungsbedingungen eine Progradation des Frostspanners anbahnen.

Sonstige Laubbäume

Im letzten Jahr wurde das Eschentriebsterben mit entsprechenden Triebschädigungen im ganzen Land auf rund 710 ha wieder weit häufiger gemeldet (Abb. 8), was auf gute Infektionsbedingungen und eine höhere Sporenlast im feuchteren Vorjahr zurückgeführt werden kann. Der Esskastanien-Rindenkrebs stellt den Meldungen zufolge am Ostrand des südlichen Pfälzerwaldes auf unverändertem Niveau eine Gefährdung dar, dort wo auch die Japanische Esskastanien-Gallwespe vorkommt. Die in Nordamerika beheimatete Ahorn-Rußrindenkrankheit wurde über das gesamte Land verteilt auf insgesamt rund 50 ha gemeldet.

Maikäfer

Im Frühjahr 2023 wird wieder der im Vierjahresrhythmus erfolgende Schwärmflug des Waldmaikäfers beim sogenannten Südstamm im Forstamt Bienwald stattfinden (Abb. 9). Die im vorletzten Winter im Rahmen von Probegrabungen auf rund 5.200 ha stichprobeartig ermittelten Dichten des dritten Larvenstadiums mit Spitzenwerten von bis zu 76 Individuen je Quadratmeter lassen bei entsprechender Witterung einen außerordentlich intensiven Schwärmflug erwarten. Das dort seit Mitte der achtziger Jahre festzustellende Massenvorkommen hat sich nach nunmehr vierzig Jahren noch einmal verstärkt, Antagonisten sind als limitierende Faktoren kaum festzustellen. Inwieweit der Maikäfer in diesem Schwärmjahr auch die im Westen des Bienwaldes befindlichen und standörtlich als Habitat geeigneten Waldbestände besiedelt, muss intensiv beobachtet werden.

Über den Bienwald hinaus ist der Maikäfer in der pfälzischen Oberrheinebene noch in Waldgebieten um Bellheim beim sogenannten Nordstamm auf knapp 1.000 ha weit verbreitet. Dort wird im nächsten Jahr ein Schwärmflug stattfinden. Durch den Wurzelfraß der Engerlinge verursachte Schäden wurden aus beiden Vorkommen auf insgesamt 660 ha gemeldet. Die dadurch gegebenen immensen Gefahren für Verjüngung und Unterstand sowie Vitalitätsverluste in Baumhölzern lassen die Wälder zunehmend licht werden. Dies bereitet konkurrenzstarken und invasiven Neophyten wie zum Beispiel Kermesbeere oder Spätblühende Traubenkirsche den Boden. Vor dem Hintergrund sterbender Altkiefern sind diese enormen Einschränkungen in Bezug auf eine immer notwendiger werdende Waldverjüngung für die Waldwirtschaft besonders kritisch.