Sturmschaden im Kanton Zürich. Foto: Ulrich Wasem (WSL)

Orkanartige Stürme haben in letzter Zeit im Kanton Zürich grosse Waldschäden verursacht. Sind wir diesen Stürmen machtlos ausgeliefert?

Dieser Artikel versucht, einen Überblick über die Faktoren zu geben, welche die Sturmgefährdung massgebend beeinflussen. Die Darstellungen sollen helfen, Schaden erhöhende waldbauliche Massnahmen zu vermeiden und umgekehrt eine Schaden dämmende Waldbehandlung durchzuführen.

Umweltfaktoren

Massgebend für die Höhe des Sturmrisikos ist zweifellos die Windstärke. Stürme von mehr als 130 km/Std. Windgeschwindigkeit können grossflächig Schäden verursachen. Betroffen sind vor allem Kuppen und obere in der Hauptwindrichtung geneigte Hanglagen. Ist der Boden zudem flachgründig oder kiesig-sandig, wird die Schadenwirkung noch verstärkt.

Tab. 1 - Umweltfaktoren

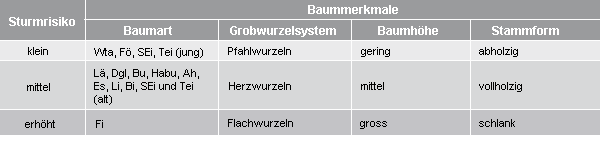

Baummerkmale

Bekanntermassen weisen die Baumarten eine unterschiedliche Widerstandskraft gegenüber Windwurf auf. Dies hängt insbesondere mit ihrem Grobwurzelsystem zusammen. Das kleinste Sturmrisiko besitzen Holzarten mit Pfahlwurzeln. Dazu gehören Weisstanne und Föhre sowie Stiel und Traubeneiche in ihrer Jugendzeit

(30 bis 50jährig).

Fast alle Laubhölzer wie auch Lärche und Douglasie haben ein Herzwurzelsystem mit schräg nach unten wachsenden Grobwurzeln. Diese verbürgen eine mittelmässige Verankerung. Die Rottanne mit ihren nur flachstreichenden Hauptwurzeln ist der Windwurfgefahr in hohem Masse ausgesetzt.

Mit zunehmender Baumhöhe wird das Sturmrisiko grösser. Gedrungene, abholzige Bäume sind widerstandsfähiger gegenüber Windbruch als lange, schlank geformte.

Tab. 2 - Baummerkmale

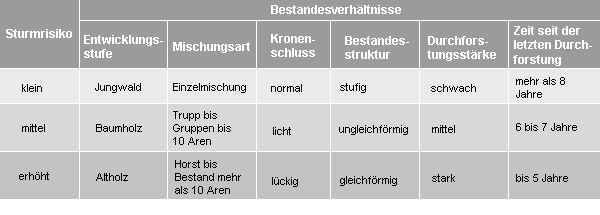

Bestandesverhältnisse

Zweifellos wird ein Bestand mit steigendem Alter immer sturmanfälliger. Je grösser der Fichtenanteil ist, desto höher ist auch das Sturmrisiko. Einzelmischung ergibt eine ziemlich grosse Sicherheit gegenüber Stürmen. Sie ist aber oft mit verminderter Stammqualität der Bäume verbunden.

Im normal geschlossenen Bestand resultiert aus der Widerstandskraft des Einzelbaumes zusammen mit der gegenseitigen Stützung benachbarter Bäume eine grosse gemeinsame Widerstandsfähigkeit.

In lichten bis lückigen Beständen ist das Widerstandsvermögen stark von der bisherigen waldbaulichen Behandlung abhängig. Unbestritten besitzt ein von Jugend an stufig erzogener Wald eine recht grosse Widerstandskraft gegenüber Sturmschäden. Jede Durchforstung hat zuerst eine Schwächung der Sturmfestigkeit zur Folge. Es ist einleuchtend, dass harte Eingriffe das Sturmrisiko wesentlich erhöhen und umgekehrt schwache Durchforstungen dieses nur wenig heraufsetzen. Verheerend können sich dagegen massive Durchforstungs- eingriffe kurz vor einem Sturmereignis auswirken. Nach etwa acht Jahren ist die Widerstandskraft wieder hergestellt. Die Dauer der Erholungszeit hängt auch von der Bestandesstruktur und von den Standortsverhältnissen ab.

Tab. 3 - Bestandesverhätnisse

Die Tabellen sind eine Art Checkliste. Bei der Nutzung und Verjüngung der Wälder können sie wertvolle Hilfestellung bieten. Es ist aber zu beachten, dass die örtlichen Verhältnisse für die im Detail zu treffenden Massnahmen entscheidend sind. Eine schematische Waldbehandlung kann bedenkliche Folgen haben.

Die Rolle der Fichte hierzulande

Eine besondere Anmerkung noch zur Rolle der Fichte in unserer Waldwirtschaft. Ohne Zweifel ist sie ein Hauptträger der ökonomischen Nachhaltigkeit. Trotz ihrer grossen Sturmgefährdung können wir nicht auf sie verzichten. Förster und Waldbesitzer sind aber gut beraten, wenn sie ihre angemessene Beimischung mit Vorsicht durchführen und insbesondere auf grossflächige, gleichförmige Fichtenreinbestände verzichten.