Steigende Temperaturen, trockenere Sommer und häufigere Extremwetterereignisse beeinflussen die Lebensräume von Bäumen. Viele heute verbreitete Baumarten könnten zukünftig nicht mehr an ihre Standorte angepasst sein. Testpflanzungen sollen helfen, zukunftsfähige Baumarten zu identifizieren, die den veränderten Bedingungen besser standhalten können.

Pflanzungen gewinnen aktuell auf grossen Störungsflächen an Bedeutung, wenn in der Naturverjüngung keine geeigneten Baumarten zu erwarten sind. Im schweizweiten Projekt Testpflanzungen zukunftsfähiger Baumarten (siehe Box) wird daher getestet, inwiefern Baumarten bereits heute dort gepflanzt werden können, wo das Klima ihnen voraussichtlich gegen Ende des Jahrhunderts zusagt. Zu Beginn des Projekts wird insbesondere untersucht, welche Faktoren den Aufwuchserfolg und die Vitalität der gepflanzten Bäumchen unter Wildausschluss beeinflussen.

Projekt Testpflanzungen zukunftsfähiger Baumarten

Im Projekt Testpflanzungen zukunftsfähiger Baumarten (2017 bis 2038, zusammen mit dem Bundesamt für Umwelt BAFU) wird geprüft, welche Umweltfaktoren das Überleben, die Vitalität und das Wachstum der untersuchten Baumarten und Herkünfte entlang grosser Umweltgradienten bestimmen. Das Projekt ist ein Folgeprojekt des Forschungsprogramms Wald und Klimawandel, das BAFU und WSL von 2009 bis 2018 durchgeführt haben.

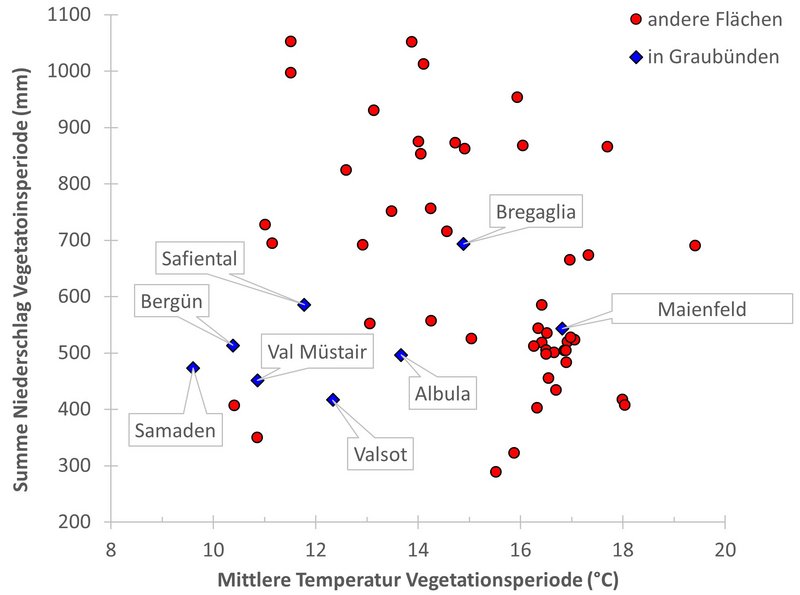

Kantonale Forstdienste, Forstbetriebe, Baumschulen und Forschende der WSL haben zwischen Herbst 2020 und Frühjahr 2023 in der Schweiz ein Netzwerk von 57 Versuchsflächen zukunftsfähiger Baumarten geschaffen. Mehr als 55 000 Bäumchen (18 Baumarten aus jeweils sieben verschiedenen Herkünften, verteilt über alle biogeographischen Regionen und Höhenstufen) werden über mehrere Jahrzehnte beobachtet und liefern Informationen zur Eignung der Baumarten im Klimawandel. Das Testpflanzungsnetzwerk – zur Zeit der umfangreichste Pflanzversuch in Europa – ist eine einzigartige Infrastruktur für Forschung und Praxis und offen für weitere Ideen und Projekte. Die Versuchsflächen decken dabei einen sehr grossen Gradienten an Klimabedingungen (warm-trocken, warm-feucht, kalt-trocken) und Bodeneigenschaften ab (Abb. 3, Details in der Originalpublikation).

Abb. 3. Mittlere Temperatur und Niederschlagssumme während der Vegetationsperiode (Mai bis September) in von 2013 bis 2022 für die 57 Testpflanzungsflächen. Die Klimadaten stammen von Meteotest Schweiz.

Waldverjüngung im Zeichen des Klimawandels

Mehr als 90% der Schweizer Wälder verjüngen sich natürlich. Dieser hohe Prozentsatz könnte sich zukünftig rückläufig entwickeln, denn der Klimawandel führt zu einer Veränderung verschiedener Faktoren, welche die natürlichen Verjüngungsprozesse beeinflussen. Gleichzeitig verschieben sich die Verbreitungsgebiete der meisten Baumarten. Daher werden Pflanzungen in den kommenden Jahrzehnten an Bedeutung gewinnen, insbesondere wenn nach grösseren Störungen die Schutzwirkungen und andere Waldleistungen stark herabgesetzt sind und in der Naturverjüngung keine geeigneten Baumarten zu erwarten sind.

Ein wichtiger Ansatz im Testpflanzungsprojekt ist der gezielte Anbau von Baumarten, die sich heute aufgrund fehlender Samenbäume oder geringer Konkurrenzkraft (noch) nicht durchsetzen können, aber in einem wärmeren und trockeneren Klima erfolgreich gedeihen könnten. Grundlage hierfür ist die Annahme, dass wir mit solchen Massnahmen die erwartete Verschiebung der Baumarten und Herkünfte, welche zum Teil schon begonnen hat, vorwegnehmen können (Assisted Migration).

Diese Zukunftsbaumarten werden im Projekt sowohl in ihrem heutigen Verbreitungsgebiet als auch dort getestet, wo das Klima sie bis zum Ende des 21. Jahrhunderts begünstigen könnte (bis zu 800 m oberhalb ihrer aktuellen Verbreitungsgrenze).

Es wird erwartet, dass die Baumarten im Zuge des Klimawandels in die Höhe wandern und so neue Gebiete erschliessen. Ein Beispiel hierfür ist die Traubeneiche, deren Hauptverbreitung aktuell in der kollinen und submontanen Stufe liegt, aber welche in der Südalpen bis auf etwa 1200 m vorkommt. Modelle prognostizieren, dass diese Baumart zukünftig auch in hochmontanen oder gar subalpinen Höhenstufen voraussichtlich gute Wuchsbedingungen vorfinden wird. In Graubünden und dem Wallis gibt es daher Versuchsflächen bis auf 1800 m ü. M. Erste Ergebnisse im Testpflanzungsprojekt weisen auf gute Überlebensraten in den höchstgelegenen Flächen wie in Samedan hin (s. Abb. 1). Allerdings bleibt abzuwarten, wie sich das Überleben und Wachstum in den kommenden Jahren entwickeln wird. Derzeit gibt es in der Schweiz noch keine flächendeckenden Empfehlungen für den Anbau von Zukunftsbaumarten, welche die punktuellen Empfehlungen der TreeApp ergänzen können.

In den tieferen Lagen werden zukünftig die Hauptbaumarten wie Tanne, Fichte und Buche möglicherweise kein passendes Klima mehr vorfinden oder zumindest keines, dass sie bereits kennen. Neue und bisher seltene Baumarten könnten die Anpassungsfähigkeit der Wälder dort positiv beeinflussen. Wo möglich sollten einheimische Arten und Herkünfte Priorität haben; aber im Tiefland kommen viele davon auch an ihre Grenzen. In den Versuchsflächen werden daher zum einen Herkünfte einheimischer Baumarten aus südlichen Teilen ihres Verbreitungsgebietes und zum anderen Baumarten, wie Zerreiche oder Baumhasel, die bisher nur im wärmsten Teil der Schweiz bzw. in Südeuropa vorkommen.

Hemmnisse für künstlich gepflanzte Bäume

Neben den veränderten Temperatur- und Niederschlagsverhältnissen stellen auch andere Faktoren eine Bedrohung dar: Extreme Wetterereignisse können Schäden bei jungen Waldbäumen verursachen, Krankheiten und Schädlinge zu vermindertem Wachstum oder zum Absterben führen. Da sich abiotische Faktoren wie Temperatur und Feuchtigkeit sowohl auf die Anfälligkeit von Pflanzen gegenüber bestimmten Krankheitserregern und Schädlingen als auch auf diese selbst auswirken, führt der Klimawandel dazu, dass sich die Auswirkungen der Krankheiten und Schädlinge teilweise sehr stark verändern

Um den Einfluss dieser unterschiedlichen Faktoren zu überprüfen, werden im Projekt die Überlebensraten und Schäden an allen gepflanzten Individuen aufgenommen.

Erste Erkenntnisse aus den Testpflanzungen

Erste Ergebnisse von 2023 weisen darauf auf ein insgesamt zufriedenstellendes Anwachsen hin. Insgesamt waren 86% aller Pflanzen vital. Die Mortalität betrug 12% (Abb. 4). Die höchsten Überlebensraten zeigte der Bergahorn mit 95 %, die niedrigsten waren bei Baumhasel mit 76% zu verzeichnen.

Da alle Flächen nur einmal pro Jahr begangen werden, konnte der Absterbeprozess nicht überwacht werden. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Verluste oder Schäden insbesondere durch Pflanzschock entstanden sein könnten. Ausserdem spielen offenbar bei einigen Baumarten die Sortimente eine grosse Rolle. Bei Föhren und Douglasien waren die Ausfälle bei nacktwurzelnden Pflanzen deutlich grösser als bei solchen in Quickpots (Anzuchtplatten). Darüber hinaus stellte man fest, dass es zwischen den Jahren teilweise erhebliche Schwankungen in der Qualität des Saat- und Pflanzguts gab.

Wichtig für das Überleben der gepflanzten Bäume waren zudem die regelmässig und sorgfältig durchgeführten Kulturpflegearbeiten zur Freistellung der jungen Bäume zum richtigen Zeitpunkt, bei dem Verlust oder Beschädigung der Pflanzen unbedingt vermieden werden sollte.

Die überlebenden Pflanzen (88% aller gepflanzten Individuen) zeigten sich 2023 in geringem Ausmass Schäden an verschiedenen Pflanzenteilen:

- Blattschäden (Vergilbungen, rote Punkte, Mehltau, Frassspuren etc.; Abb. 6) bei 10% der Pflanzen

- Gipfelschäden (zumeist unbekannter Ursache) bei 7% der Pflanzen; Kirsche und Baumhasel je 16%, Föhre 3%

- Rindenschäden, Frostrisse, Frassschäden bei 1% der Pflanzen

Obwohl es ein warmes Jahr war, kam es bei den überlebenden Pflanzen zu keinen massenhaften Schäden. Auffallend war allerdings, dass sich bestimmte Schäden auf einzelne Flächen oder Baumarten konzentrierten. Ein Starkhagelereignis führte beispielsweise zu grossen Schäden auf Versuchsflächen im Tessin, und auf anderen Flächen gab es Rindenfrass durch Rüsselkäfer, der zum Absterben der Bäume geführt hat. Der Einfluss der verschiedenen Störfaktoren wird sich im Rahmen der Aufnahmen in den kommenden Jahren besser abbilden lassen. Zudem sind vertiefende Analysen der biotischen Schäden durch Expertinnen und Experten der WSL geplant.

Weitere Testpflanzungsprojekte

Auf drei Testpflanzungsflächen werden sechs Baumarten mittels Folientunnels einer Wärme-, sowie einer Wärme- und Trockenheitsbehandlung ausgesetzt. Das Folientunnelexperiment erweitert den klimatischen Gradienten, auf dem die Baumarten getestet werden (Barbara Moser, WSL), künstlich um den warmtrockenen Bereich. Des Weiteren diente die Räumung des Altbestandes von sechs Versuchsflächen dem Swiss Biomass Projekt (Esther Thürig, WSL) und der Berechnung von Biomasse und Kohlenstoffanteil im Schweizer Wald. 2024 wurde im Root Traits Strategies-Projekt (G. Rutten, Uni Bern) auf sechs Flächen die Wechselwirkung zwischen den Bodeneigenschaften und sechs der gepflanzten Baumarten untersucht.

Ausblick

Die Ergebnisse der Testpflanzungen werden dazu beitragen, die derzeit erarbeiteten standortspezifischen Baumartenempfehlungen zu verfeinern, weil die Baumarten systematisch in einem sich ändernden Klima getestet werden, auch über ihre üblichen Verbreitungsgebiete hinaus. Da sie auf Freiflächen etabliert wurden, lassen sie Rückschlüsse für Pflanzungen nach grossflächiger Störung zu. Angesichts des Klimawandels und der starken Zunahme an Störungsflächen ist dies von entscheidender Bedeutung.

Was jedoch noch fehlt, sind systematische Versuche zur Einbringung zukunftsfähiger Baumarten in bestehende Bestände. Dies betrifft in erster Linie labile Reinbestände, die in stabilere Mischbestände überführt werden sollen, und bei denen ein Mangel an Mischbaumarten absehbar ist. Es sollte dringend untersucht werden, welche Waldbausysteme am besten geeignet sind, um zukunftsfähige Mischbaumarten einzubringen, und wie die Jungwaldpflege für diese Bestände angepasst werden muss.