Einleitung

Noch immer dominieren gleichaltrige Kiefernreinbestände mit einem Flächenanteil von circa 76% das brandenburgische Waldbild (Stand: Ende 2022, Geschäftsbericht 2022). Der Umbau dieser Bestände in Laubbaum- und Mischwälder ist das wichtigste waldbauliche Instrument zur dauerhaften Stabilisierung der Waldökosysteme.

Nach 25 Jahren intensiven Waldumbaus galt es nun per Evaluierung zu überprüfen, ob die durchgeführten Maßnahmen diesen Erwartungen im Gesamtwald des Landes Brandenburg gerecht werden.

Zudem sollten sich die Untersuchungen vor allem auf folgende Schwerpunkte konzentrierten:

- Auf welchen Standorten gelingt der Waldumbau besonders gut?

- Welche Baumarten sind besonders geeignet?

- Welche waldbaulichen Verfahren sind erfolgreich?

- Mit welche Verjüngungszeiträumen ist zu rechnen?

- Wie sind Störungen durch Wildverbiss zu bewerten?

Die abgeleiteten waldbaulichen und forstpolitischen Empfehlungen dienen als politische Entscheidungshilfe und werden künftig in Förderregularien, Waldbaustrategien und Forschungsschwerpunkte einfließen.

Datenbasis und Methodik

Die repräsentativ gewählte Stichprobe der Untersuchung umfasst mehr als 400 Waldumbauflächen im Landes- und Nicht-Landeswald, die überwiegend mit öffentlichen Mitteln geförderten wurden.

Die Bewertung der Waldumbauqualität erfolgte zum einen durch Indikatoren, die die wichtigsten Einzelziele des Waldumbaus erfassen. Kennwerte der Baumarteneignung, Baumartenvielfalt, Laubholzanreicherung oder des Etablierungsgrades der Verjüngung wurden separat aber auch in ihrer Gesamtheit betrachtet. Zum anderen wurden ergänzend ausgewählte Bestockungsmerkmale untersucht.

Ergebnisse und Empfehlungen

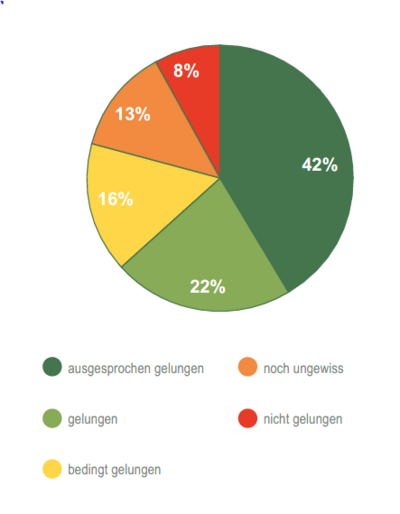

Die Auswertung ergab, dass 64% der erfassten Waldumbauflächen als "gelungen" oder "ausgesprochen gelungen" zu bewertet sind, weitere 16% wurden als "bedingt gelungen" eingestuft. Bei 13% der Flächen war der Waldumbauerfolg ungewiss und bei den verbleibenden 8% nicht erkennbar (Abb. 1).

Die Ergebnisse detaillierterer Untersuchungen belegen einerseits Waldumbauerfolge, weisen aber auch andererseits auf Dringlichkeiten und Schwächen beim Waldumbaugeschehen im Land Brandenburg hin.

Der Einfluss des Standorts

So erfolgte der Waldumbau bisher häufiger auf klimatisch begünstigteren, leistungsstärkeren Standorten. Auf trockenen, leistungsschwächeren und somit auch stärker risikobehafteten Standorten besteht daher besonderer Nachholbedarf. Erwartungsgemäß gelingt zudem auf den leistungsstärkeren, vergleichsweise gut wasserversorgten Standorten der Waldumbau besser als auf den trockenen, nährstoffschwachen Standorten. Es zeigt sich jedoch, dass auch auf den leistungsschwächeren Standorten die Waldumbauziele erreichbar sind.

50 Baumarten

Insgesamt wurden 50 Baumarten in der Verjüngung der Stichprobenflächen nachgewiesen. Die häufigsten Verjüngungsbaumarten sind derzeit noch die heimischen Eichenarten sowie Gemeine Kiefer, Rot-Buche und Gemeine Birke. Wenig Beachtung beim Umbaugeschehen fanden hingegen bisher Nebenbaumarten wie Winter- und Sommer-Linde, Spitz-Ahorn oder Wildobst. Eine zu erwartende Verringerung der Baumartenanzahl mit abnehmender Standortsgüte zeichnete sich auf den erfassten Waldumbauflächen nicht ab. Die hohe Baumartenvielfalt auf nahezu der gesamten Standortsbreite lässt eine Vielzahl waldbaulicher Handlungsspielräume zu, die es künftig noch stärker zu nutzen gilt.

Der Anteil der natürlichen Verjüngung

Im Landeswald ist Verjüngung aus natürlicher Regeneration derzeit die häufigste Verjüngungsform im Rahmen des Waldumbaus. Im Nicht-Landeswald entsteht die Verjüngung überwiegend aus künstlicher Verjüngung, vor allem aus Voranbau. Dabei erweisen sich die Folgegenerationen aus natürlicher Verjüngung als besonders "gelungen". Übernahme- und entwicklungsfähige Naturverjüngungen sollten daher bereits in frühen Altersphasen des Oberstandes (> 50 Jahren) in den langzeitlichen Waldumbauprozess integriert werden. In Sondersituationen kann auch die aktive bzw. künstliche und somit zügigere Verjüngung in dieser Altersphase erfolgreich sein.

Die Risiken der Verjüngung

Ferner wurde auch im Rahmen dieser Untersuchungen deutlich, dass Wildeinwirkung den Waldumbau wesentlich beeinflusst. Bereits mäßiger Verbiss (11 bis 30 % geschädigte Bäume) führt zu erheblichen Beeinträchtigungen des Waldumbauerfolgs. Aus diesem Grund waren die meisten Verjüngungsmaßnahmen durch einen Zaun geschützt. Bei den von Verbissschäden besonders betroffenen Baumarten handelte es sich um die heimischen Eichenarten und die Rot-Buche.

Darüber hinaus deuten sich jedoch weitere beträchtliche Risiken für die Entwicklung der Verjüngung an. Dies zeigt sich beispielhaft am Pflegezustand. Obwohl mehr als 80 % der Verjüngungen einen guten Pflegezustand aufweisen, konnten nur 2/3 der gepflegten Verjüngungen als "ausgesprochen gelungen" und "gelungen" bewertet werden, was vor allem auf witterungsbedingte Ereignisse und Fraßschäden (Insekten, Mäuse) zurückzuführen ist. Deshalb sind gesicherte Aussagen zur Eignung und Übernahmefähigkeit bei annähernd altersgleichen Verjüngungen frühestens nach 15 bis 20 Jahren möglich.

Fazit und Ausblick

Die Untersuchungen bestätigen, dass die Wald(um)baustrategie auf die langzeitliche und permanente Entwicklung von gemischten, strukturierten Verjüngungen ausgerichtet sein muss:

- Es bedarf insbesondere einer klaren waldbaulichen Zielstellung, eines realistischen Umsetzungskonzeptes, einer gesicherten Finanzierung und einer an die aktuellen Herausforderungen angepassten waldbaulichen Strategie. Mit den am Landeskompetenzzentrum Forst fertiggestellten neuen Baumartenmischungstabellen (BMT) entstand bereits für die forstliche Praxis ein neues waldbauliches Instrument, das die Evaluierungsergebnisse berücksichtigt und den ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen für den Waldumbau im Land Brandenburg besser entspricht. Außerdem werden derzeit Förderrichtlinien überarbeitet, die den Waldumbau im Gesamtwald des Landes Brandenburg erleichtern sollen. Dabei stehen vor allem eine Vereinfachung der Beantragung der Fördermittel sowie deren effektiverer Einsatz im Vordergrund.

- Um waldbauliche und forstpolitische Empfehlungen zügig und konsequent in die Praxis zu tragen, ist das waldbauliche Beratungs- und Schulungsangebot im Landesbetrieb Forst Brandenburg auszubauen. Empfohlen wird insbesondere die Wiederaufnahme des Waldbautrainings.

- Zudem erfordert die Langfristigkeit des Waldumbaus im Land Brandenburg ein verändertes zeitliches und inhaltliches Konzept des Controllings.

- Nicht zuletzt ist eine konsequente Fortführung praxisorientierter Forschung notwendig – insbesondere im Hinblick auf die Klimawandelsensitivität heimischer und nichtheimischer Baumarten und auf Maßnahmen(kombinationen), die zur dauerhaften Stabilisierung der Waldbestände und zur Verringerung des Betriebsrisikos wirksam beitragen.