Waldweide ernährte Nutztiere

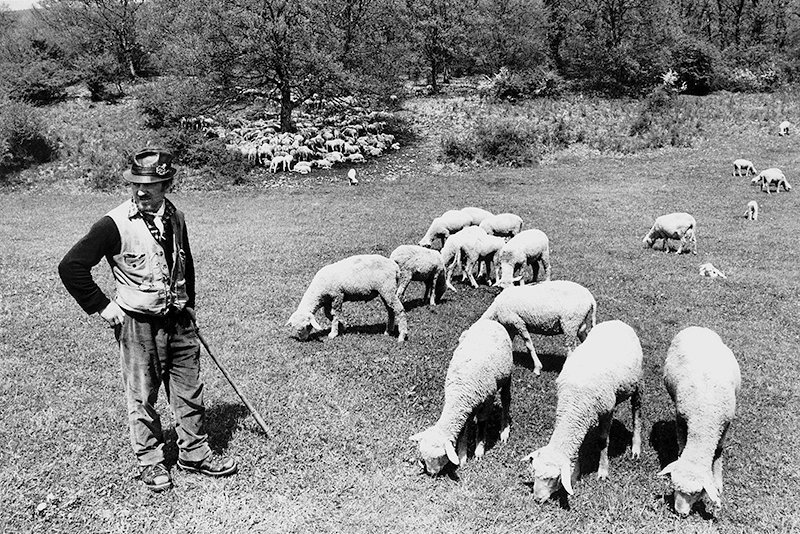

Die Hutewaldwirtschaft war über Jahrhunderte eine der wichtigsten und am weitesten verbreiteten Nutzungen unserer Wälder in Mitteleuropa. Vom Beginn der Viehhaltung im Neolithikum vor mehr als 6000 Jahren bis in die jüngere Vergangenheit hat sie die Artenzusammensetzung und Struktur der Wälder stark geprägt. Neben der Nahrung für das Weidevieh im Sommer leisteten die Hutewälder auch einen wichtigen Beitrag für die Ernährung der Nutztiere im Herbst und Winter. Eichen, Buchen oder Wildobst dienten der herbstlichen Schweinemast. Schneitelbäume, meist Hainbuchen, wurden für die Laubheugewinnung und somit als Winterfutter genutzt. Erst mit der Trennung von Wald und Weide, die in den meisten Regionen Deutschlands im Laufe des 19. und frühen 20. Jahrhunderts aus wirtschaftlichen Gründen vollzogen wurde, endete diese Form der Waldnutzung. Gleichzeitig rückte die Nutzung des nachwachsenden Rohstoffes Holz für zahlreiche Belange stärker in den Fokus. Aktiv beweidete Wälder (Abb. 1) existieren heute außerhalb des Alpenraums in Deutschland nur noch auf marginalen Restflächen. Damit ging auch vieles von dem Wissen, das unsere Vorfahren über die Nutzung ihrer Hutewälder hatten, verloren.

Abb. 1: Rinderherde im Reinhardswald. Foto: Dario Wolbeck (NW-FVA)

Oft wertvoll für die Biodiversität

Hutewaldtypische Strukturen und damit verbundene Tier- und Pflanzenarten sind in Nordwestdeutschland vielerorts erhalten geblieben, wenn auch kleinflächig. Solche Restflächen haben in vielen Fällen eine große Bedeutung für die Biodiversität, die Erholungsnutzung und weitere Ökosystemleistungen. Ihr Fortbestand ist jedoch keinesfalls gesichert. Sowohl veränderte waldbauliche Ziele im Rahmen der Hochwaldwirtschaft als auch nachwachsende Schattbaumarten wie die Rotbuche, die die Bestände ausdunkeln, führen absehbar zum Verschwinden von hutewaldtypischen Strukturen und ihrer speziellen Fauna und Flora.

Aktive Hutewälder sind hingegen in Sukzessions- und Zerfallsprozessen dynamischer als reine Hochwälder. Der stellenweise hohe Lichteinfall bedingt kleinräumige und heterogene Strahlungsverhältnisse. Viele Arten sind auf eine Besonnung ihrer Baumhabitate angewiesen. Aufgrund der Wärme verbleibt Totholz zudem länger im Bestand als sonst. Tot- und Altholz ist somit in verschiedenen Qualitäten kontinuierlich vorhanden und kann so lange einen wertvollen Lebensraum darstellen. Dieses gilt als ein Hauptkriterium für das Vorkommen ausbreitungsschwacher oder sich nur langsam etablierender, spezialisierter Arten wie z.B. des Juchtenkäfers bzw. Eremiten (Osmoderma eremita). Es wird auch die Überlegung diskutiert, dass das Nutzvieh in Waldweiden die ökologische Rolle früher wildlebender großer Pflanzenfresser eingenommen haben könnte.

Hutewaldbestände, die aktuell noch oder wieder beweidet werden, besitzen in der Regel gerade aufgrund der Beweidung eine noch höhere Biodiversität als brach gefallene. Gründe sind direkte oder indirekte Einflüsse des Viehs, die sich positiv auswirken. Zu den direkten Einflüssen gehören Dungeintrag und Viehtritt, zu den indirekten die Schaffung von Mikrohabitaten sowie der Verbiss von konkurrenzstarken Gehölzen. Diese etwa für Hutewald-typische Gefäßpflanzen, Dung- und Laufkäfer sowie für Pilze, die vorzugsweise auf Kot (Dung) leben, vorteilhaften Effekte aktiver Beweidung konnten insbesondere im Hutewald Solling in Südniedersachsen nachgewiesen werden. Seit seiner Einrichtung im Jahre 2000 wird er kontinuierlich wissenschaftlich begleitet. Seit 2014 ist die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt (NW-FVA) dort für Koordination, Durchführung und Dokumentation von Monitoring und Forschung verantwortlich. Sie arbeitet dabei eng mit dem Naturpark Solling-Vogler und den Niedersächsischen Landesforsten (NLF) zusammen.

Merkmale historischer Hutewälder

Es ist nicht immer einfach, historische Hutewälder von Mittelwäldern oder durch Sukzession entstandenen Beständen zu unterscheiden. Es bedarf daher möglichst mehrerer gleichzeitig vorhandener Merkmale. Die Prägung der oberen Baumschicht durch die Arten Eiche (Quercus robur, Q. petraea), Rotbuche (Fagus sylvatica) oder Hainbuche (Carpinus betulus) ist eine Grundbedingung. In der Regel sollten die Bäume in einigem Abstand zueinander stehen, ein hohes Alter aufweisen und durch eine tiefe Beastung aufgrund der Solitärstellung charakterisiert sein. Die ersten Starkast-Ansätze finden sich typischerweise oft schon auf unter fünf Metern Höhe. Die Altbäume weisen zudem häufig Verwachsungen im unteren Stammbereich auf, die von Verbiss im Rahmen der früheren Beweidung herrühren. Auch freiliegende Wurzeln können ein Zeichen der Beweidung sein, sie entstanden oft durch den Viehtritt.

Typische Kraut- und Strauchschicht

Typischerweise bildet sich aufgrund der lichten Verhältnisse eine gut deckende, artenreiche Krautschicht aus. In nicht mehr beweideten (brachliegenden) Beständen können einzelne krautige Arten wie Adlerfarn (Pteridium aquilinum), Pfeifengras (Molinia caerulea), Landreitgras (Calamagrostis epigejos) oder Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) dominant werden. Durch die Lichtverhältnisse und den Verbiss etablieren sich Dornsträucher, da diese vom Vieh weniger verbissen werden. Hierzu gehören etwa Weißdorn (Crataegus sp.), Schlehe (Prunus spinosa), Wacholder (Juniperus communis) oder Stechpalme (Ilex aquifolium). Auch Wildapfel (Malus sylvestris) und Wildbirne (Pyrus pyraster) sind in Hutewäldern häufig vertretene Arten der Strauch- und unteren Baumschicht. Sie können quasi als Keimzellen für die Verjüngung des Hutewaldes dienen. Wenn sich Dornstrauchgebüsche ausdehnen, können darin Bäume keimen und geschützt aufwachsen, bis das Gebüsch durch Überalterung auseinanderbricht.

Ein typischer Hutewald besitzt eine sehr heterogene Altersstruktur, ebenso variieren kulturhistorische Merkmale je nach Region in ihrer Ausprägung und Häufigkeit. Etwa sind Niederwaldstrukturen in vielen dieser Wälder anzutreffen. Auch Kopfbäume, insbesondere Kopfhainbuchen, kommen häufig vor (Abb. 3). Diese wurden für die Gewinnung von Laubheu, Brennholz oder Flechtwerk genutzt. Eine gängige Praxis bestand darin, Bäume auf einer Höhe von zwei bis drei Metern zu köpfen, um die Entwicklung großer Kronen zu fördern. Ein weiterer verbreiteter Hutewaldtyp ist der Eichenpflanzwald mit einem Pflanzabstand von etwa 10 x 10 Metern. Dieser Typ ist besonders im Reinhardswald in Nordhessen sowie im Solling in Südniedersachsen zu finden. Pflanzwälder wurden ab dem ausgehenden 18. Jahrhundert angelegt, um die Hutewaldbeweidung mit der Holzproduktion zu verbinden. Sie hatten drei Vorteile: Zum einen ließen sie genug Licht für die Ausbildung einer weidetauglichen Krautschicht durch, die aufgrund des Abstands der Bäume ausgeprägten Baumkronen machten die Schweinemast durch reichlichen Samenfall weiterhin möglich und die Bäume standen immer noch dicht genug, um gradschaftiges Bauholz zu produzieren.

Abb. 3: Kopfhainbuchen in einem bis vor wenigen Jahren beweideten Kleinprivatwald bei Erbsen, Landkreis Göttingen, Südniedersachsen. Foto: Andreas Mölder (NW-FVA)

Wiederaufnahme der Waldweide

Eine Wiederaufnahme der Waldweide stellt meist die einzige Möglichkeit dar, diesen Lebensraum mit seinen typischen Arten und Strukturen nachhaltig zu sichern oder auf Teilflächen hinsichtlich eines Biotopverbunds neu zu entwickeln. Hemmnis dabei ist jedoch, dass das Wissen über die bedeutenden naturschutzfachlichen Potenziale und die große kulturhistorische Bedeutung unserer historischen Hutewälder heute kaum noch vorhanden ist, bzw. nicht auf den Einfluss der historischen Hutewaldnutzung zurückgeführt wird. Rechtlich wird die Waldbeweidung von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich gehandhabt. Das Bundeswaldgesetz (BWaldG) verbietet Waldweide nicht grundsätzlich, untersagt jedoch die Umwandlung von Waldflächen in eine andere Nutzungsart. Es soll dadurch eine „schleichende“ Waldumwandlung und damit einen Verlust der Waldfläche über die Zeit ausgeschlossen werden. Daher muss eine Waldbeweidung zum vorrangigen Zweck der landwirtschaftlichen Produktion in der Regel abgelehnt werden, da es sich in diesem Falle um die Umwandlung des Waldes in eine landwirtschaftliche Fläche handeln würde. Mit primär naturschutzfachlicher Zielsetzung – die den Erhalt des Waldcharakters der Fläche voraussetzt – ist Waldweide jedoch durchaus genehmigungsfähig. Insbesondere ist dies der Fall, wenn die betroffene Waldfläche aufgrund ihrer Hutewaldhistorie bereits einem Schutzstatus unterliegt.

Beispiel Hutewald Reinhardswald

Die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt untersucht historische Hutewaldrelikte in Nordwestdeutschland, die mit ihren Altbaum- und Lichtwaldstrukturen bis heute überlebt haben. Genauer untersucht wurde etwa der Reinhardswald (Nordhessen) im Jahr 2023. Im etwa 20.000 ha großen Reinhardswald hatten die umliegenden Orte über Jahrhunderte umfangreiche Huteberechtigungen inne. Die Huterechte wurden im Reinhardswald ab 1860 abgelöst. Es kam zur Aufforstung vieler Huteflächen mit Fichte. Dennoch sind ausgedehnte Bereiche bis heute erhalten geblieben. Im Jahr 2023 gab es ca. 780 ha historischer Hutewaldflächen im Reinhardswald, größtenteils leider in einem durch Sukzession bedingten schlechten Erhaltungszustand. Davon stehen 420 ha unter Prozessschutz (Naturwaldentwicklungsflächen) bzw. 52 ha gehören zum Friedwald Reinhardswald. Nur auf ca. 300 ha ist eine Pflege noch möglich, da diese Hutewaldrelikte im Wirtschaftswald liegen. Die Sukzession ist jedoch auf etwa der Hälfte dieser Bestände so weit fortgeschritten, dass eine Rückführung in einen lichten Hutewald kaum noch sinnvoll erscheint. Die NW-FVA hat zusammen mit dem Forstamt Reinhardshagen ein Naturschutzkonzept entwickelt. In dessen Rahmen wurden bereits 133 ha Flächen ausgewählt, auf denen bestehende Hutewälder gepflegt, forstlich geschont oder der historische Pflanzverband ergänzt werden sollen. Zudem wurde in der Region 2023 ein wegweisendes Beweidungsprojekt mit Rotem Höhenvieh auf 6 ha (inkl. 3 ha historischem Hutewald) gestartet.

Abb. 4: Viel Licht und offene Strukturen im Reinhardswald. Foto: Marcus Schmidt (NW-FVA)

Ausblick

In Deutschland gibt es aktuell nur wenige aktive Hutewälder mit Habitatkontinuität. Dies liegt insbesondere daran, dass die Re-Etablierung von Beweidungssystemen, die sich an der historischen Nutzung orientieren, aufgrund vielfacher Hemmnisse eine anspruchsvolle Aufgabe darstellt. Doch gibt es Möglichkeiten: Vor allem im Staatswald werden Naturschutzziele hoch eingestuft und es wird versucht Waldbiotopflächen durch besonders geeignete Maßnahmen zu fördern. Den typischen Charakter eines historischen Hutewaldes durch rein mechanische Eingriffe zu erhalten ist meist teuer und häufig nicht von Erfolg gekrönt. Wird eine Beweidung umgesetzt, sollte eine wissenschaftliche Begleitung eingeplant bzw. ein Konzept dafür erstellt werden, auch um rechtlich sicherzustellen, dass keine schleichende Umwandlung in Offenland erfolgt. So müssen zu stark verlichtete Bereiche etwa durch Baumpflanzungen ihren Waldcharakter zurückerhalten.

Das Projekt „Hutewälder – Verbreitung, Biodiversität und Strategien zur Re-Etablierung einer agroforstlichen Waldnutzung“ wurde mit Mitteln der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert (Aktenzeichen 38031/01).