Der Klimawandel führt zu verstärkten Wetterextremen. Starkregenereignisse treten immer häufiger auf, während sommerliche Trockenperioden länger und intensiver werden. Damit sind auch wichtige Ökosystemleistungen von Wäldern, wie der Hochwasser und Bodenschutz oder die Bereitstellung von Trinkwasser, gefährdet (Abb. 1). Um diesen Auswirkungen entgegenzuwirken, muss die dezentrale Rückhaltung und Speicherung von Niederschlagswasser im Wald im Vergleich zur bisherigen Praxis deutlich verstärkt werden.

Was kann die dezentrale Wasserrückhaltung im Wald bewirken?

Wälder spielen eine zentrale Rolle im Wasserkreislauf und wirken durch ihren Wasserverbrauch und das große Wasserspeicherpotential ihrer Böden ausgleichend auf Abflussprozesse. Diese wichtige Funktion der Wälder wird durch die Waldbewirtschaftung, insbesondere der Walderschließung, beeinflusst. Bodenverdichtung durch Forstmaschinen, das Anschneiden des Zwischenabflusses an Wegböschungen und die Kanalisierung von Oberflächenabfluss in Wegeseitengräben begünstigen die vermehrte Entstehung, Beschleunigung und Konzentration des Abflusses aus Wäldern.

Ein dezentraler Rückhalt von Oberflächenwasser, eine optimierte Ableitung des Wegewassers und dessen gezielte Wiederversickerung können diese negativen Auswirkungen auf die Abflussbildung und -konzentration abmildern. Die verstärkte Wasserspeicherung verbessert nicht nur die Wasserversorgung der Waldbestände, sondern kann sich auch auf unterliegende Siedlungs- und Landwirtschaftsflächen positiv auswirken. So können das Hochwasserrisiko reduziert, die Niedrigwasserführung in Fließgewässern erhöht und die Grundwasserneubildung gestärkt werden. Ein weiterer positiver Effekt der Wasserretention ist die Schaffung und ökologische Aufwertung von Feuchthabitaten im Wald, die einer Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten Lebensraum bieten können.

Welche Rückhaltemaßnahmen gibt es?

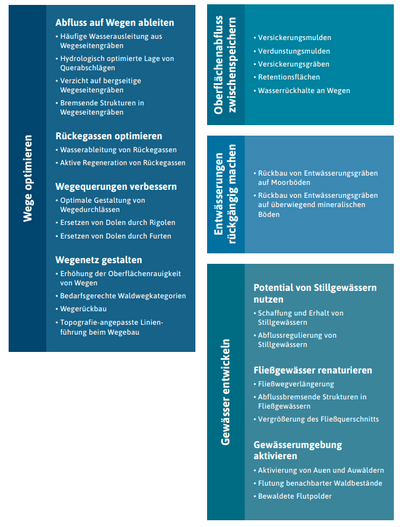

Im Allgemeinen trägt bereits die Einhaltung der Richtlinien für den forstlichen Wegebau und der Feinerschließung dazu bei, die negativen Auswirkungen auf den Landschaftswasserhaushalt zu reduzieren. Zusätzliche Maßnahmen an Forstwegen und Rückegassen zur Vermeidung der Abflusskonzentration und zur verstärkten Wasserableitung in den Bestand sind nicht nur mit vergleichsweise niedrigem Aufwand umsetzbar, sondern können auch hochwirksam sein. Beispielsweise können Retentionsräume angelegt werden, in denen das Wasser temporär zwischengespeichert wird und bei geeigneten Bodenverhältnissen auch versickern kann (Abb. 3). Auch das Schließen und Rückbauen von historischen Entwässerungsgräben stärkt die Wasserspeicherung in Waldgebieten deutlich. Ähnlich können sich die Entwicklung und Unterhaltung von neuen/zusätzlichen Gewässern und deren Umgebung positiv auf den Landschaftswasserhaushalt auswirken, indem sie die Verweilzeit des Wassers im Wald erhöhen.

Praxisbeispiele

- Ersetzen von Rohrdurchlässen durch Rigolen

Durchlässige Schotterriegel im Wegekörper, die Wasser aus Seitengräben aufnehmen, den Abfluss verlangsamen und kontrolliert auf der Talseite versickern lassen. - Anlegen von Versickerungsgräben

Sie werden talseitig spitz an Forstwege angelegt, leiten Wasser in den Bestand oder Mulden und fördern Bodenfeuchte sowie Grundwasserneubildung. - Furten statt Rohre: Wegequerungen natürlich gestalten

Sie leitet Wegewasser in den angrenzenden Bestand und ermöglicht eine gleichmäßige Versickerung im Boden. - Kleinrückhalte an Wegen: Wasser gezielt zurückhalten

Sie bremsen Abflusswellen, mindern Hochwasserspitzen und schaffen wertvolle Feuchtlebensräume im Wald. - Retentionsräume schaffen: Anlegen von Verdunstungsmulden

Künstliche Senken auf wenig durchlässigen Böden, die Niederschlags- und Wegewasser zwischenspeichern, Abflussspitzen verzögern und zugleich wertvolle Feuchtbiotope entstehen lassen können. - Oberflächenabfluss zwischenspeichern: Anlegen von Versickerungsmulden

Sie nehmen Wegewasser auf, lassen es über den Boden versickern, verzögern Hochwasserwellen, verbessern zugleich die Bodenfeuchte und schaffen temporäre Feuchthabitate.

Wie gehe ich bei der Planung vor?

Zunächst wird das übergeordnete Ziel für die geplante Wasserrückhaltemaßnahme geklärt: Soll die Maßnahme vorrangig dem Hochwasser- und Erosionsschutz dienen? Soll die Wasserverfügbarkeit in Trockenphasen verbessert werden? Steht die Habitataufwertung im Vordergrund?

Entsprechend der Zielstellung werden anschließend geeignete Flächen und sinnvolle Maßnahmen unter Berücksichtigung der hydrologischen Gegebenheiten ausgewiesen. Bei der weiteren Planung sind die rechtlichen Rahmenbedingungen zu prüfen, notwendige Genehmigungen einzuholen und gegebenenfalls zu beteiligende weitere Akteure frühzeitig einzubinden. Vor der baulichen Umsetzung sollten auch Vereinbarungen für die regelmäßige Zustandskontrolle sowie Wartungsarbeiten getroffen sowie idealerweise eine Wirkungskontrolle miteingeplant werden.

Abb. 4 gibt einen Überblick über die wichtigsten Schritte bei der Planung und Umsetzung von Wasserrückhaltemaßnahmen im Wald.

Welche gesetzlichen Rahmenbedingungen sind zu beachten?

Im Zuge der Maßnahmenplanung sind die geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zu prüfen. Insbesondere sind Belange des Wasser-, Boden- und Naturschutzes, aber auch andere möglicherweise vorliegende Schutztatbestände, abzuklären. Abb. 5 gibt einen Überblick darüber, welche Eingriffe in den Naturhaushalt bei der Maßnahmenplanung zu prüfen sind und welche Behörden gegebenenfalls einzubeziehen sind, und verweist auf relevante Gesetzestexte.

Greife ich in das Gewässer ein?

Bei geplanten Maßnahmen in Gewässern oder deren unmittelbarem Umfeld ist zu prüfen, ob es sich um eine genehmigungspflichtige Maßnahme nach dem Wasserhaushaltsgesetz handelt oder um eine Unterhaltungsmaßnahme ohne förmliche Zulassung.

In Baden-Württemberg ist bei Gewässern 1. Ordnung das Land für die Gewässerunterhaltung und den Gewässerausbau zuständig; ausführende Stellen sind die Landesbetriebe Gewässer bei den Regierungspräsidien. Diese Gewässer bzw. Gewässerabschnitte sind in der Anlage 1 zum Wassergesetz Baden-Württemberg definiert. Für Gewässer 2. Ordnung ist in der Regel die jeweilige Gemeinde zuständig.

Die Bewertungshilfe im unteren Teil der Abb. 5 gibt eine Orientierung, ob es sich bei einer geplanten Maßnahme um eine reine Gewässerunterhaltung oder um einen genehmigungspflichtigen Gewässerausbau handelt.

Grundsätzlich erfolgt die Abstimmung mit der zuständigen Unteren Wasserbehörde. Weitere Informationen finden sich in der Kompaktinfo 6: Gewässerunterhaltung oder Gewässerausbau (LUBW & WBW, 2022). Liegt eine Zulassung vor, kann die Maßnahme im Wald durch die Revierleitenden durchgeführt werden. Zulassungsfreie Maßnahmen können im Auftrag der Kommune im Rahmen der Gewässerunterhaltung durch die Revierleitenden vorgenommen werden.

Weitere Informationen

Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg konzipiert und begleitet im Rahmen der Waldstrategie des Landes in einem aktuellen Projekt verschiedene Maßnahmen zur Wasserrückhaltung im Wald.

- Ausführliche Informationen zum Projekt: Wasserspeicher Wald: Potentiale für den dezentralen Wasserrückhalt

- Wesentliche Inhalte dieses Beitrags stammen aus dem Faltblatt Wasser – nicht genug und manchmal zu viel (PDF, 0,5MB).