Verstärktes Auftreten

Infolge der vergangenen Trockenjahre 2018 bis 2020 kam es vielerorts in Deutschland zum Auftreten der sogenannten Rußrindenkrankheit an Ahorn. Ausgelöst wird die Krankheit durch den Ascomyceten Cryptostroma corticale. Sie gilt als eine schwere Erkrankung des Bergahorns und kommt vornehmlich an Arten der Gattung Acer (Ahorn) vor. Der ein- bis mehrjährige Absterbeprozess äußert sich zunächst durch Blattwelke sowie Trieb- und Aststerben im Kronenbereich. Häufig kommt es zu einer vermehrten Ausbildung von Wasserreisern am Stamm.

Ursprünglich in Nordamerika beheimatet

Der ursprünglich in Nordamerika beheimatete Pilz ist mittlerweile in Deutschland sowie in anderen europäischen Staaten verbreitet. Dort soll er auch bei der Spottnuss-Hickory und Linden vorkommen, weiterhin werden Birken als Wirtsarten genannt. In Europa wurde die Rußrindenerkrankung erstmals 1945 an einem Bergahorn (Acer pseudoplatanus L.) im Wanstead Park in Essex (England) festgestellt. Der Erreger hat sich von dort aus schnell in angrenzende Waldgebiete ausgebreitet und Bergahorne befallen. Der Erstnachweis der Erkrankung und des Erregers in Deutschland lässt sich auf einen Befall eines Bergahorns im Berliner Tiergarten im Jahr 1964 zurückverfolgen.

Über den Wind verbreitet

Die Sporen von C. corticale sind hydrophob und werden maßgeblich durch den Wind verbreitet oder vom Regen abgewaschen. Zudem werden auch Tiere wie Käfer, Grauhörnchen oder Vögel als potenzielle Verbreiter in Betracht gezogen. Bisher konnte eine bodengebundene Übertragung des Erregers von erkrankten Wirtsbäumen auf gesunde Bäume über Wurzelkontakte experimentell nicht nachgewiesen werden. Infektionsversuche mit dem Erreger lassen vermuten, dass der Pilz seine Wirtsbäume nur über frische Wunden infizieren kann. Nach der Infektion seines Wirtes kann C. corticale längere Zeit symptomlos (endophytisch) in den Ahornen leben. Bei bereits geschwächten befallenen Bäume – z. B. durch Trockenheit und Hitze – kann dieser Pilz in seine parasitische Phase übergehen und dann zum Absterben der Wirtsbäume führen.

Wechsel zur parasitischen Phase

In seiner saprophytischen Phase trägt er als sogenannter Moderfäuleerreger zum raschen Abbau und der Entwertung des betroffenen Holzes bei. Der Pilz C. corticale ist mittlerweile in Deutschland weit verbreitet. In Jahren mit durchschnittlichen Witterungsbedingungen weist die Pilzart nur eine geringe Schadwirkung auf. Nach Angaben des Instituts für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit des Julius Kühn-Instituts (JKI) sind bezüglich der Gesundheit der betroffenen Ahornbestände keine amtliche Eindämmungsmaßnahmen notwendig.

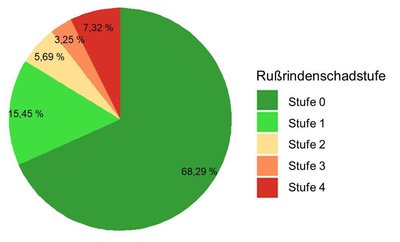

Abb. 3: Verteilung der Rußrindenschäden in den 123 in Hessen kartierten Beständen im Jahr 2020 nach Schadstufen. Grafik: NW-FVA.

Schadstufen:

- Stufe 0: gesund, keine Symptome sichtbar

- Stufe 1: vereinzelte Schäden, wenige Einzelbäume betroffen oder <10 %

- Stufe 2: leicht geschädigt, 10 % - 30 % geschädigt

- Stufe 3: mittel geschädigt, 31 % - 60 % geschädigt

- Stufe 4: stark geschädigt, 61 % - 90 % geschädigt

- Stufe 5: abgestorben, 91 % - 100 % geschädigt

Wärme fördert den Befall

Auf dem europäischen Festland wurde die Rußrindenerkrankung ab den 1990er-Jahren verstärkt beobachtet und ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Ausbruch der Erkrankung und vorangegangenen heißen und zu trockenen Sommern, wie z. B. im Jahr 2003, festgestellt. In-vitro-Kulturversuche ergaben für C. corticale eine optimale Wachstumstemperatur von 25 °C bzw. 30 °C. Infolge der außergewöhnlich heißen und trockenen Sommer 2018, 2019 und 2020 führte die Rußrindenerkrankung sowohl zu auffälligen Schäden an Bergahorn in Deutschland und angrenzenden Ländern als auch erstmals zu wirtschaftlich spürbaren Schäden in den Wäldern Hessens.

Verwechslungen mit weiteren Krankheitsbildern

Bei der Ansprache durch Laien kann es jedoch zu Verwechslungen der Rußrindenerkrankung mit anderen Krankheiten des Ahorns kommen. Grundsätzlich können dunkle Verfärbungen der Rindenoberfläche verschiedene Ursachen haben, z. B. epiphytische Flechten und Algen, Schleimflussflecken oder schwarze Fruchtkörper anderer Pilzarten, die Ahorn befallen (z. B. Eutypa maura (Fr.)Sacc.). Besonders häufig kommt es zu einer Verwechslung mit den Fruchtkörpern von Stegonsporium-Arten (Hauptfruchtform: Prosthecium Fresen, siehe auch Abb. 2). Dabei handelt es sich um einen Komplex von Arten, die als Schwächeparasiten und saprobe Erstbesiedler (Ernährung über totes pflanzliches Material) von Ahorn gelten.

Potenzielle Gesundheitsgefahr

Die Rußrindenerkrankung des Ahorns stellt nicht nur für befallene Bäume ein Risiko dar, sondern hat auch eine hohe Relevanz für die Arbeitssicherheit beim Umgang mit den erkrankten Bäumen, sowie für deren Verkehrssicherheit. Die von C. corticale produzierten Sporen (Konidien) können beim Menschen eine überempfindliche Immunreaktion auslösen, die zu einer Entzündung der Atemwege führt (hypersensitive Pneumonitis. Synonyme: exogen-allergische Alveolitis, Pneumonitis bzw. Hypersensitivitätspneumonie). Dadurch kommt es bei diesem Krankheitsbild zu einer Staublunge durch wiederholtes, meist berufsbedingtes Einatmen von organischem Staub, wie z. B. Konidien der Rußrinde. Das bisherige Wissen zu Erkrankungsfällen bei Menschen, ausgelöst durch C. corticale, beruht auf klinischen Fallbeispielen von erkrankten Arbeitern der amerikanischen Papierindustrie, die unter der sogenannten Maple-bark stripper‘s disease gelitten haben, nachdem sie über mehrere Jahre mit dem Häckseln, Entrinden und Sägen von befallen Ahornstämmen in geschlossen Räumen beauftragt waren.

Spaziergänger aber nicht gefährdet

Nach bisherigen Informationen sind im aktuellen Schadgeschehen der RußrindenErkrankung des Ahorns seit 2018 keine klinisch belegten, durch C. corticale ausgelösten Erkrankungsfälle beim Menschen bekannt. Man geht davon aus, dass Spaziergänger im Wald nicht gefährdet sind. Gefährdet sind Personen, die beruflich intensiv und ständig den Sporen ausgesetzt sind, sowie Menschen mit einer vorbelasteten Lunge oder einer allergischen Grunderkrankung. Sofern die von der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG, svlfg.de/Biologische Arbeitsstoffe Rußrindenkrankheit) herausgegebenen Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln beim Arbeiten mit befallenem Material eingehalten werden, ist das Gesundheitsrisiko als gering zu betrachten. Eine noch großräumigere Absperrung zum Schutz von Passanten, als sie bei Fällarbeiten im Wald im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ohnehin zwingend ist, sei nicht erforderlich.

Verbreitung in deutschen Wäldern

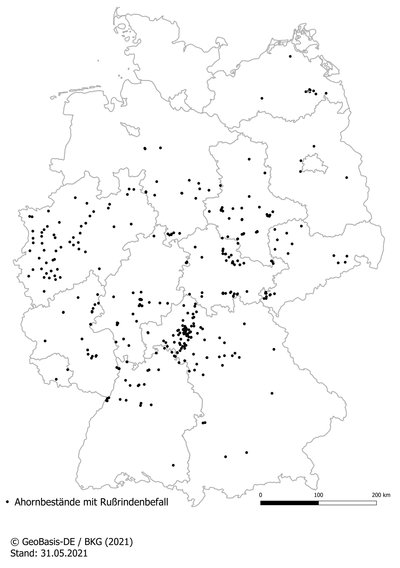

Eine Abfrage bei den Waldschutzeinrichtungen und Forstbetrieben der Bundesländer sowie Erkenntnisse aus eigenen Untersuchungen und Beratungsfällen der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt (NW-FVA) ergaben, dass (bis zum Stichtag 31.5.2021) die Rußrindenerkrankung des Ahorns abgesehen von Schleswig-Holstein in Waldbeständen aller Flächen-Bundesländer Deutschlands vorkommt. Hauptsächlich wurden die ausgewerteten Daten im Zeitraum 2017 bis 2020 erhoben. Insgesamt wurden 387 Bestände (Befallspunkte) mit offensichtlichen Symptomen der Rußrindenerkrankung kartiert (Abb. 4). Es zeigt sich eine Konzentration der betroffenen Bestände in Mitteldeutschland und im nördlichen Bayern sowie im nördlichen Baden-Württemberg.

Für Süddeutschland wurden aus Lagen über 700 m ü. NN keine betroffenen Bestände gemeldet. Obwohl es in Baden-Württemberg vergleichsweise viele Ahornbestände nach Angaben der Bundeswaldinventur 2012 gibt (12 % andere Laubhölzer mit hoher Lebenserwartung inklusive Ahorn), sind hier vergleichsweise wenige Fälle der Rußrindenerkrankung gemeldet. In hessischen Wäldern wurde die Erkrankung erstmals im Jahr 2009, in Niedersachsen 2014 und in Sachsen-Anhalt 2017 beobachtet. In Baden-Württemberg wurde die Erkrankung zuerst 2005 dokumentiert, in Bayern 2018, in Brandenburg 2019, in Mecklenburg-Vorpommern 2019, in Sachsen 2007 und in Thüringen im Jahr 2017. Eine Auswertung der Standortinformationen von 315 der deutschlandweit gemeldeten Befallspunkte ergab, dass die betroffenen Bestände in einer Höhe von 23 m ü. NN bis 671 m ü. NN liegen. Insgesamt liegen 32 (10 %) der betroffenen Bestände unter 100 m ü. NN (planar), 147 (47 %) Bestände zwischen 100 und 300 m ü. NN (kollin), 119 (38 %) Bestände zwischen 300 und 500 m ü. NN (submontan) und 17 (5 %) Bestände über 500 m ü. NN (montan).

Fazit und Ausblick

Seit 2018 und den nachfolgenden, weiterhin überdurchschnittlich warmen und zu trockenen Jahren wurden die Auswirkungen der Rußrindenerkrankung regional deutlich spürbar. Teilweise kam es zu starken Schäden und ganze Bestände wurden gefällt. Es ist davon auszugehen, dass C. corticale deutlich weiter verbreitet ist, als die gemeldeten Erkrankungsfälle zeigen, da der Pilz eine endophytische Lebensphase hat und der Erreger bereits in aus Bergahornbäumen isoliert werden konnte, die äußerlich vital erscheinen und keinerlei Symptome oder Schwächungen aufweisen.

In den Wäldern Schleswig-Holsteins waren bis 2023 keine Rußrindenerkrankungsfälle in Wäldern bekannt. Allerdings gab es bereits bestätigte Vorkommen von Rußrinde in Stadtbereichen, z. B. in Hamburg und in Bremen. Bis zur Veröffentlichung von Schlößer et al. (2023) war nicht geklärt, ob C. corticale zumindest endophytisch in den dortigen Wäldern verbreitet ist. In letzterer Studie wurde gezeigt, das C. corticale in symptomfreien Bergahornbäumen in dortigen Wäldern endophytisch vorkommt. Zudem wurde 2023 auch ein Ausbruch der Erkrankung in einem Wald auf Fehmarn in Schleswig-Holstein festgestellt. Eine Befallsfreiheit bzw. das bisherige Ausbleiben von Symptomen in Waldbeständen in Schleswig-Holstein könnte auf das dort vorherrschende atlantische, feucht-kühle Klima zurückzuführen sein, da C. corticale vor allem in seine parasitische Lebensweise übergeht, wenn der Baum, insbesondere durch heiße Sommer und Trockenheit, gestresst ist. Grundsätzlich könnten Ahorne in Schleswig-Holstein aktuell eine höhere Vitalität aufweisen, da sie seit 2018 infolge geringerer Niederschlagsdefizite eine bessere Wasserversorgung hatten als jene in anderen Regionen Deutschlands. In Alpennähe könnten die Höhenlage sowie die klimatischen Verhältnisse (kühleres und feuchteres Klima) Gründe für bisher ausgebliebenen Befall bzw. Symptomentwicklung darstellen.

Aufgrund der Klimaveränderung und der Zunahme von Extremwetterereignissen ist es denkbar, dass es in Zukunft häufiger zu flächigen Ausbrüchen der Rußrindenerkrankung kommt. Hier spielen insbesondere Niederschlagsdefizite eine Rolle.

Das Projekt „Rußrindenerkrankung in hessischen Wäldern als Folge der Klimaerwärmung“ wurde vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz gefördert.