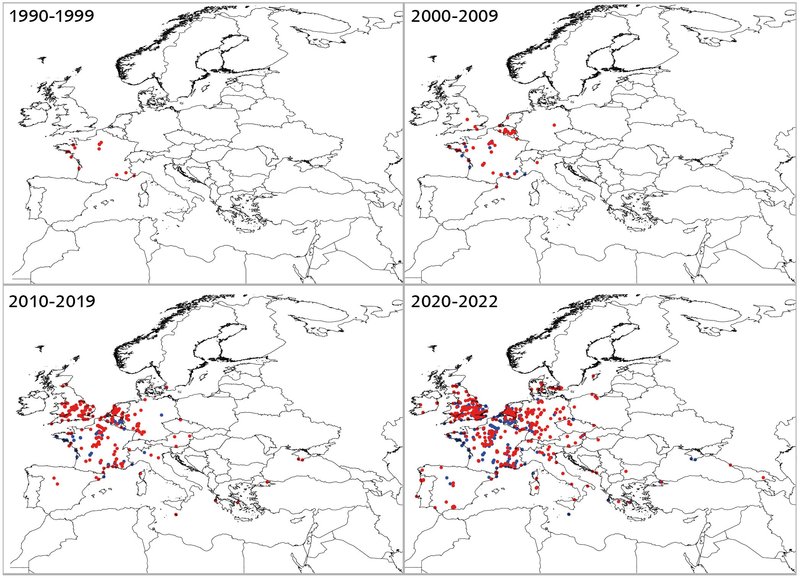

In Zeiten des Klimawandels wird viel über Gewinner und Verlierer gesprochen. Ein Gewinner dieser Veränderungen ist der Grüne Zypressenrüssler, welcher ursprünglich im Süden Frankreichs, in Korsika und Sizilien in seiner Nominatform Pachyrhinus lethierryi lethierryi (Desbrochers des Loges, 1875) beheimatet ist. Im Laufe der Zeit wurde von Unterarten berichtet, meist wurden sie nur an der Farbe der Beschuppung unterschieden. Eine genetische Trennung der Unterarten ist dem Autor nicht bekannt und stellt die einstige Trennung in Frage. Aus diesem Grund werden in der Verbreitungskarte neuere vorliegende Funde der bisher auf Sardinien als eigene Unterart geführten Exemplare ab 2022 angegeben (Abbildung 1).

Pachyrhinus lethierryi konnte sein Areal wesentlich erweitern und sich in weiten Teilen Europas etablieren. Wesentliche Faktoren für die Ausbreitung dürften die klimatischen Veränderungen und der Handel mit Ziergehölzen sein. Weiters findet die Art nahezu in allen Siedlungsbereichen Europas die entsprechenden Wirtsarten in ausreichender Menge vor.

Pachyrhinus lethierryi in Österreich

Das vermutlich erste Exemplar von P. lethierryi wurde 2016 in Kärnten gefunden. Entsprechend den bis vor kurzem gültigen Kriterien der Unterarttrennung wäre das Exemplar aufgrund seiner durchgehend grünen Beschuppung P. l. lethierryi zuzuordnen.

Das Exemplar wurde in einer für die Jahreszeit sehr warmen Zeitperiode an einem frühlingshaften Tag gefangen – mit Tageshöchstwerten zwischen 14 und 17 °C. Im umliegenden Garten und in den Nachbargärten fanden sich lediglich einige seit vielen Jahren hier wachsende Thuja occidentalis (Abendländischer Lebensbaum) und Chamaecyparis lawsoniana var. Glauca (Lawsons Scheinzypresse) sowie ein Metasequoia glyptostroboides (Urweltmammutbaum) und drei Cupressus sempervirens var. Pyramidalis (Säulenzypresse). Weiters wurde 2015 ein Juniperus squamata (Beschuppter Wacholder) als Bonsai, welcher ebenfalls als potenzieller Wirtsbaum in Frage kommt, gepflanzt. Weitere Cupressaceen finden sich im umgebenden Siedlungsbereich.

Aus Österreich sind weitere sechs Exemplare bei der Suche nach Informationen in der Datenbank des GBIF zu finden: ein Exemplar im Mai 2018 aus Wien Aspern, ein Exemplar im Mai 2020 aus Niederösterreich, je ein Exemplar im Juni 2021 aus Niederösterreich, Baden bei Wien, und der Steiermark, Graz, und zwei Exemplare im Mai 2022 in Kärnten (GBIF 2023).

Biologie

Am Beginn der einjährigen Entwicklung legen Weibchen von P. lethierryi in der Vegetationsperiode Eipakete mit ca. 15 bis maximal 40 Eiern. Unter den Wirtspflanzen erfolgt die Eiablage im Bereich der Bodenstreu und des mineralischen Oberbodens. Die Larven leben im Boden und fressen außen an den Wurzeln (ektophag) von Cupressaceen (Cupressus, Chamaecyparis, Thuja, Juniperus). Die Überwinterung erfolgt ebenfalls im Boden als Larve. Vor der Verpuppung fressen die Larven nur noch kurz und wenig an den Wurzeln. Im zeitigen Frühjahr, üblicherweise ab Mitte April, schlüpfen die Jungkäfer.

In wärmebegünstigten Arealen und südlich der Alpen schlüpfen die Käfer bereits im März. Adulte Exemplare können noch im Oktober auf den Wirtspflanzen gefunden werden. Weiter im Norden Europas dürfte die Lebensdauer der adulten Tiere kürzer sein.

Als Wirtspflanzen sind Cupressus sempervirens L., Juniperus oxycedrus L. und Juniperus phoenicea L. für die adulten Tiere bekannt, zusätzlich konnte Thuja occidentalis L. als Fraßpflanze nachgewiesen werden. Barclay und Morris (2011) beobachten, dass die Tiere häufig auf frisch ausgetriebenen Trieben und nicht an jenen, die bereits Fruchtstände tragen, zu finden sind.

Es ist zu bemerken, dass bisher keinerlei Schadwirkung durch den Fraß der Larven oder der adulten Tiere von P. lethierryi dokumentiert wurde, obgleich teils dutzende Tiere von den Pflanzen geklopft werden konnten. Es ist demnach davon auszugehen, dass die Tiere nicht schädlich an ihren bisher bestätigten Wirtspflanzen auftreten.

Verwechslungsmöglichkeiten

Häufig wurden die ersten Exemplare einer Region per Zufall auf Gebäuden oder Gegenständen sitzend gefunden, explizit nicht auf ihren Futterpflanzen. Dies bietet Möglichkeiten zur Verwechslung mit augenscheinlich ähnlichen Arten. Ist die Fraßpflanze bekannt, wenn zum Beispiel die Tiere durch Klopfen gesammelt werden, kann eine Verwechslung nahezu ausgeschlossen werden. Weiters ist eine Vielzahl an Rüsselkäferarten unterschiedlicher Gattungen glänzend grün beschuppt, wodurch flüchtiges Betrachten zu einem Übersehen einer standortsfremden Art führen kann.

Es wäre aus genannten Gründen nicht verwunderlich, wenn P. lethierryi oft unerkannt geblieben ist und tatsächlich häufiger und verbreiteter vorkommt, als bisher bekannt. Einige Rüsselkäferarten wurden in der Literatur als Verwechslungsmöglichkeiten angeführt.

Im Vergleich mit der in Europa weit verbreiteten Art P. squamulosus ist ein Unterschied auffallend und rasch zu erkennen. Die einheitlich grüne Beschuppung der Flügeldecken von P. lethierryi (Abbildung 2a) und die ins bräunlich-graue gehende, gefleckte Beschuppung der Flügeldecken mit einem hellen Nahtbereich und hellen Schuppen bei den Seitenrändern sowie an der Seite des Abdomens und Thorax von P. squamulosus lassen die beiden Arten auffällig unterschiedlich aussehen. Im direkten Vergleich erscheint P. squamulosus (Abbildung 2b) größer als P. lethierryi.

Eine weitere Möglichkeit zur Verwechslung mit Dichorrhinus korbi wird von Çerçi (2016) genannt. Es sei dabei erwähnt, dass es mehrere Arten aus dieser Gattung gibt. D. creticus kann durch die Ähnlichkeit zu D. korbi ebenfalls mit P. letierryi verwechselt werden, zumal sie als adulte Tiere dieselbe Fraßpflanze, Cupressus sempervirens, haben und im selben Zeitraum (April) gefunden werden können.

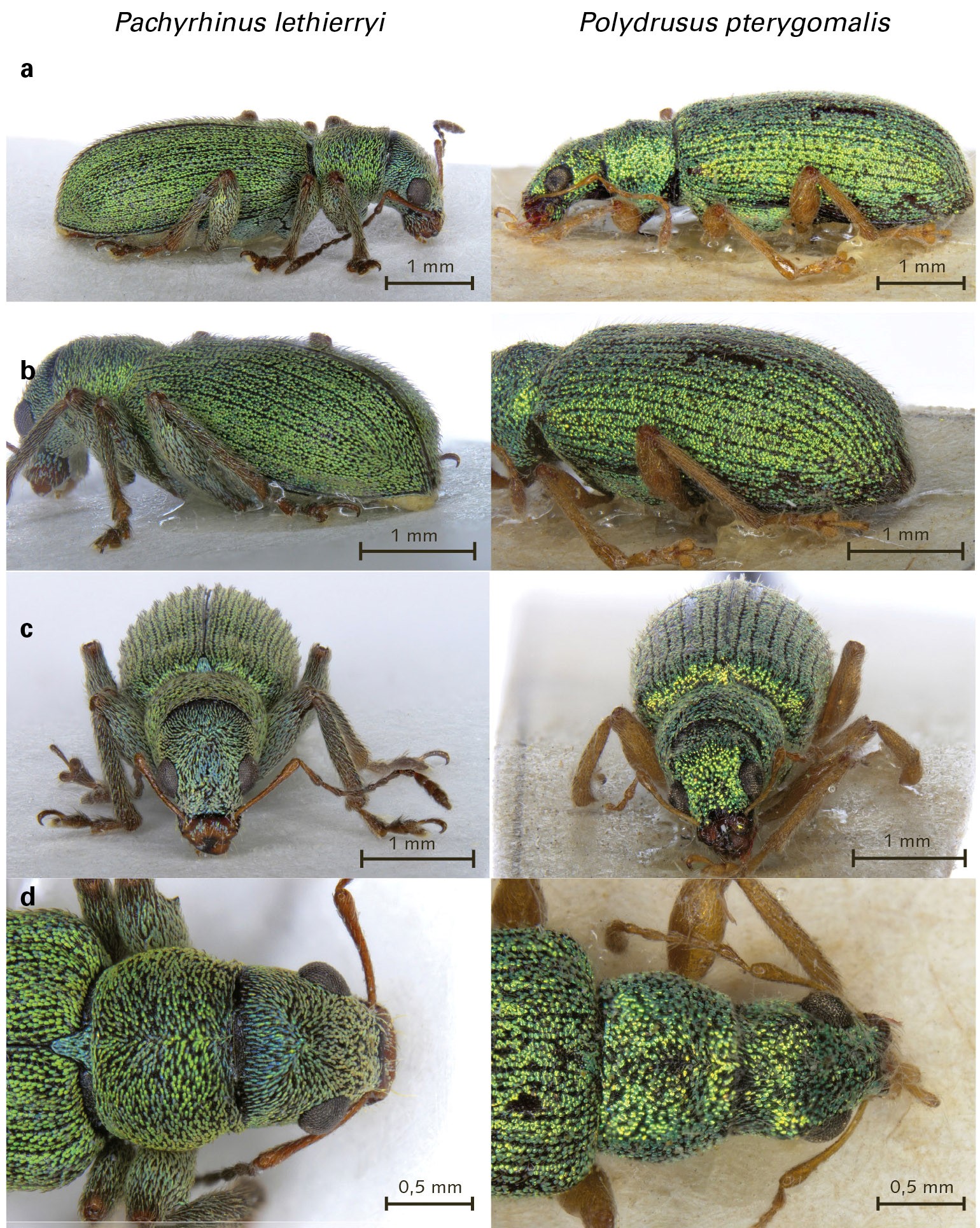

Zur Trennung der Gattungen Polydrusus und Pachyrhinus kann festgehalten werden, dass der Rüssel von Pachyrhinus spp. kürzer ist als breit und am Vorderende eine geglättete Platte, teils mit wenigen Schuppen besetzt (Abbildung 3a), aufweist, welche bei P. lethierryi durch eine Querleiste (Querdepression in Rheinheimer, 2003) vom beschuppten Rüssel getrennt ist. Im Gegensatz dazu ist der Rüssel von Polydrusus spp. meist etwa so breit wie lang und ohne abgegrenzte geglättete Fläche (Abbildung 3b).

Zu dieser mehrfach als verwechslungsträchtig genannten Gattung kann nachfolgender Bildvergleich des Exemplars von P. lethierryi und eines P. pterygomalis gegeben werden (Abbildung 4a-d).

Verbreitungspotential über Zierpflanzen

Der aufgezeigte Erfolg für die schnelle Ausbreitung von P. lethierryi beruht einerseits auf den für einige mediterrane Arten günstigeren klimatischen Bedingungen in den vergangenen Jahren, andererseits auf der Tatsache, dass es sich um Funde an nicht autochthonen Zierpflanzen in Gärten, Parks und anderen urbanen Arealen handelt.

Dies geschieht primär über den Handel und das Verbringen von Wirtspflanzen mit Erdballen in denen die Larven leben. Von Einzelpflanzen in Gärten und Parkanlagen ausgehend, ist eine rasche und effiziente Ausbreitung für die als guter Flieger bekannte Art P. lethierryi möglich.

Die Fundgebiete hängen stets mit Siedlungsraum zusammen. Eine Ausbreitung in die nicht urbane Umgebung wurde bislang noch nicht beschrieben, erscheint jedoch künftig möglich. Speziell in sonnigen Lagen mit Vorkommen von heimischen Cupressaceen in Gartennähe, wie z.B. Juniperus sp., kann eine Ausdehnung der Populationen außerhalb von Siedlungen erfolgen.

Bedenkt man die große Bandbreite an nachgewiesenen Wirtspflanzen, kommen viele in Europa heimische Cupressaceen für eine Etablierung von P. lethierryi außerhalb des Siedlungsraumes im Zusammenspiel mit seinen Flugeigenschaften in Frage.

Nutznießer durch Klima und Handel

Zur Erklärung der starken Ausbreitung in den vergangenen Jahrzehnten ist die Kombination von Handel mit Ballen- und Topfpflanzen der Wirtsbaumarten und für den Käfer verbesserten klimatischen Bedingungen in ganz Europa im Zuge des Klimawandels relevant. Speziell xerothermophile Arten können davon im urbanen Umfeld profitieren. Die im Boden lebenden Larven können leicht mit Ballen- und Topfpflanzen unbemerkt transportiert werden. Im Zuge immer stärker zusammenhängender Wirtschaftsräume, der Erleichterung des Handels und kostengünstiger Transportmöglichkeiten wurden günstige Voraussetzungen für die Verbringung von Pflanzenmaterial geschaffen.

Alle vorliegenden Meldungen sind im Zusammenhang mit urbanem Gelände gemacht worden. Es handelt sich bei P. lethierryi um einen passiv anthropogen verbreiteten Organismus, der sowohl vom Klimawandel als auch vom internationalen Handel profitiert. Der Käfer hat aber keinen Status als Quarantäneschadorganismus.