Insgesamt 250.000 Wildtiere sterben jährlich im Straßenverkehr. Mit Abstand am häufigsten Rehe (200.000), gefolgt von Wildschweinen (20.000). Füchse, Marder und Hasen sind ebenfalls oft betroffen, allerdings existieren für sie keine Gesamtzahlen. Ob es zu einem Unfall kommt, hängt von der Wahrscheinlichkeit einer Straßenüberquerung und der Wahrscheinlichkeit einer Kollision ab. Eine Studie der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) untersuchte den Einfluss räumlicher und zeitlicher Faktoren auf das Wildunfallrisiko für Rehe.

Verkehrsdichte und Unfälle nehmen zu

Die Fahrbahn als solche kann von den größeren mobilen Säugetieren meist problemlos überwunden werden. Die mit der Infrastruktur einhergehenden Parameter Lärm, Licht und Verschmutzung sind mögliche Barrieren oder Störfaktoren. Die Gefahr für das Leben geht von fahrenden Autos aus. Die Zunahme des Verkehrs in den vergangenen Jahren sorgte für wachsende Unfallzahlen. Die Tendenz steigt. Die meisten Zusammenstöße enden tödlich für das Tier. Doch auch für Menschen sind die Unfälle nicht ungefährlich: Pro Jahr sterben rund zehn Personen in Deutschland bei einem Wildunfall. Die Zahl der Verletzten liegt zwischen 2.000 und 3.000. Die Summe der Sachschäden beläuft auf jährlich rund eine Milliarde Euro.

Verhalten bislang wenig erforscht

Um Wildunfallschwerpunkte zu identifizieren, werden üblicherweise zurückliegende Kollisionen herangezogen. Straßenabschnitte, auf denen sich wenig Wildunfälle ereignen, werden dabei außer Acht gelassen. Dabei kann es einerseits sein, dass Rehe diese Straßen meisten erfolgreich überqueren und daher keine Wildunfälle entstehen oder andererseits, dass Rehe diese Straßen komplett meiden. Dieses Verhalten könnte möglicherweise genau deshalb erfolgen, weil die Tiere auf die Gefahr reagieren und von einer Überquerung absehen. Des Weiteren ist anzunehmen, dass der biologische Reproduktionszyklus von Tragzeit, Aufzucht, Paarung und Keimruhe zu unterschiedlichen Überquerungsverhalten und Unfallrisiken im Jahresverlauf führt.

Räumliche Einflussfaktoren

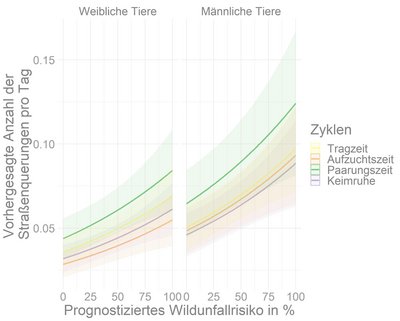

Ein Blick auf Straßenüberquerungen besenderter Tiere zeigt, dass Rehe häufiger in Hochrisikoabschnitten, also an Stellen, an denen in der Vergangenheit schon Wildunfälle stattfanden, die Fahrbahn überschreiten (Abbildung 2). Folglich ist davon auszugehen, dass gewisse räumliche Faktoren die Wahrscheinlichkeit von Unfällen beeinflussen.

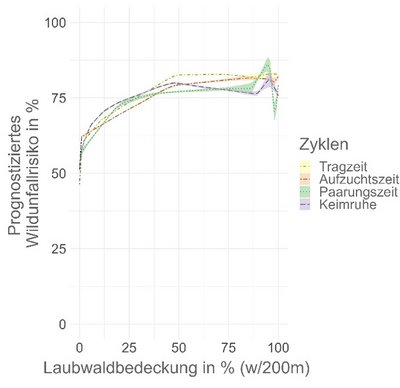

I) Laubwald

Überquerungen und Kollisionen treten überwiegend auf Straßenabschnitten mit einem hohen Anteil an Laubwäldern auf (Abbildung 3). Diese bieten Deckung und Nahrungsangebot, was das Auftreten von Wild in der Nähe der Straße fördern kann. Der dichte Baumstand sowie Sträucher beeinträchtigen darüber hinaus womöglich Sichtfeld und Reaktionszeit von Autofahrenden.

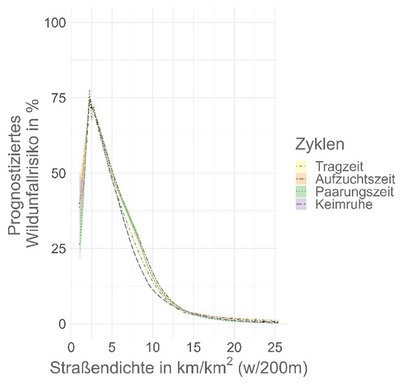

II) Straßendichte

Die durchschnittliche Straßendichte in Deutschland liegt bei sechs Kilometern pro Quadratkilometer. Das höchste Wildunfallrisiko besteht indes bei einer Straßendichte von 2,2 km/km2 (Abbildung 4). Dieser Wert entspricht den Strukturen in der Nähe von Dörfern sowie an Stadträndern. Die Zahlen lassen vermuten, dass Rehe in Gebieten mit hoher Straßendichte und weitere menschlicher Infrastruktur seltener vorkommen und somit zahlenmäßig seltener die Fahrbahn überqueren als in dünner besiedelten Lebensräumen. Gebiete mit hoher Straßendichte ab 10 km/km2 weisen zusätzlich ein höheres tägliches Verkehrsaufkommen auf, was die Wachsamkeit und das Meideverhalten der Rehe steigern könnte.

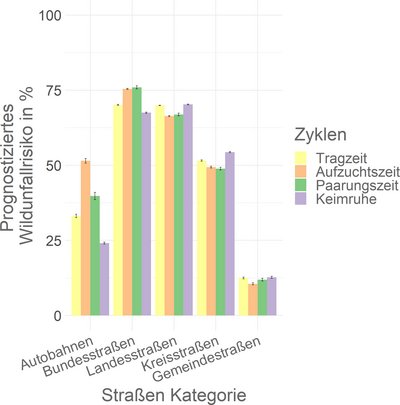

III) Straßentyp

Das Wildunfallrisiko ist auf Bundes- und Landesstraßen mit einem mittleren täglichen Verkehrsaufkommen zwischen 5.000 bis 15.000 Fahrzeugen am höchsten (Abbildung 5). Die meisten erfolgreichen Straßenüberquerungen pro Kilometer erfolgten über Gemeinde- und Kreisstraßen. Seltener überquerten Rehe Straßen mit einer Kombination aus hohem täglichen Verkehrsaufkommen und höheren Fahrgeschwindigkeiten. Die Wahrscheinlichkeit für eine tödliche Kollision ist auf diesen Strecken am größten. Das Verhalten könnte auf eine Barrierewirkung hindeuten. Am häufigsten kreuzten Rehe Straßen mit niedriger Verkehrsdichte und niedrigen Fahrgeschwindigkeiten. Diese bergen im Vergleich zu Straßen mit mäßiger Verkehrsdichte und Geschwindigkeit ein viel geringeres Risiko, bei einer Überquerung von einem Fahrzeug erfasst zu werden.

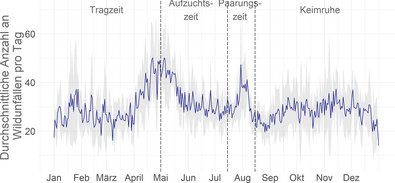

Zeitliche Faktoren

Im Jahresverlauf schwankt die Anzahl an Wildunfällen (Abbildung 6). Dieser Umstand ist vermutlich größtenteils auf saisonale Änderungen im Verhalten der Rehe zurückzuführen. Die analysierten Daten zeigen im April und Mai sowie zwischen Mitte Juli und Mitte August Unfallhöhepunkte. Während der Paarungszeit im Sommer kreuzen Rehe – Männchen und Weibchen in ähnlichem Umfang – die Straßen am häufigsten. Womöglich sind Rehe im Hormonrausch unvorsichtiger oder bemerken herannahende Fahrzeuge später. Der Grund für den Anstieg zum Ende der Tragzeit im April und Mai könnte in der Frühjahrsausbreitung liegen, wenn die Tiere nach der Winterzeit wieder auseinandergehen und sich neue Streifgebiete erschließen oder unerfahrene Jungtiere in unbekannte Gebiete wandern.

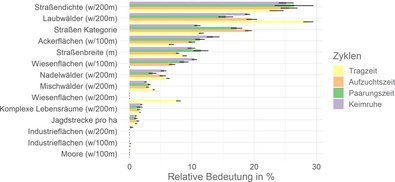

Während der Paarungszeit hat der Straßentyp den größten Einfluss auf das Wildunfallrisiko. Im restlichen Jahr sind Laubwälder und die Straßendichte die wichtigsten Faktoren für ein erhöhtes Wildunfallrisiko. Innerhalb der vier angeführten Zeiträume gab es gleichzeitig nur leichte Veränderungen bei den räumlich relevanten Einflussfaktoren (Abbildung 7).

Fazit

Wildunfälle sind Folgen einer komplexen Vermengung von räumlichen Lebensraum- und Infrastruktureigenschaften sowie menschlichem und tierischem Verhalten. Diese bestimmen das Vorkommen von Rehen, die Wahrscheinlichkeit einer Straßenüberquerung in einem bestimmten Abschnitt sowie das spezifische Unfallrisiko. Zudem beeinflussen unterschiedliche Verhaltensweisen im Jahresverlauf die zeitliche Verteilung von Wildunfällen. Die Ergebnisse der Studie legen eine lineare Beziehung zwischen Anzahl der Straßenüberquerungen und Kollisionen nahe. Jedoch scheinen Abschnitte mit hoher Überquerungsfrequenz weitaus stärker von individuellen Bewegungsverhalten abzuhängen als bisher angenommen. Das Wildunfallrisiko lässt sich somit nur eingeschränkt anhand von Unfalldaten vorhersagen. Verhaltensforschung und das Wissen über Einflussfaktoren ermöglichen ein besseres Verständnis für die Wirkung von Straßen auf Wildtiere und könnten in Zukunft wichtige ergänzende Bausteine in der Vermeidung von Verkehrsunfällen werden.