Ausgangssituation

Im Verbundprojekt PYROPHOB werden nach den Großbränden in Südbrandenburg in den Jahren 2018 und 2019 verschiedene forstliche Management-Ansätze verglichen. Dabei sollen Strategien entwickelt werden, um klimawandelresiliente und feuerabweisende Wälder zu etablieren. Die Versuchsflächen decken ein weites Spektrum unterschiedlicher Beräumungsintensität, Bodenbehandlung, Zäunung und Verjüngungsstrategien in verschiedenen Kombinationen ab.

Ein Ziel der PYROPHOB-Arbeitsgruppe am Landeskompetenzzentrum Forst in Eberswalde (LFE) ist es, die Gesamtmenge des orderirdischen Totholzes in all seinen Ausprägungen zu erfassen, von Stammholz-Dimensionen bis hin zum Feinreisig. Auf den Untersuchungsflächen konnte bereits dokumentiert werden, dass der Zusammenbruch des belassenen, abgängigen Bestandes etwa drei Jahre nach dem Brandereignis eintritt: Das stehende wird zu liegendem Totholz. Die Flächen sind dadurch teilweise extrem schwer zugänglich. Die Grundstabilität dieser Bestände ist insgesamt beeinträchtigt und das Gefahrenpotenzial hoch. Zur Planung der Geländearbeiten wurde in der Arbeitsgruppe daher stets die aktuelle Witterungslage berücksichtigt. So wurden windarme (mit einer maximalen Windgeschwindigkeit von 12 Knoten) und trockene Tage gewählt, da sich die Fortbewegung auf nassem Totholz als riskant erwies.

Mit Rücksicht auf Erfordernisse der Arbeitssicherheit auf diesen Schadflächen sollte dahingehend auch der Zeit- und Materialaufwand der eingesetzten Methodik zur Erfassung des liegenden Totholzes möglichst gering sein. Unter diesen Umständen erschienen die gängigen, flächigen Aufnahmemethoden nicht praktikabel - wie zum Beispiel das Verfahren der Bundeswaldinventur. Die Wahl fiel daher auf die Linien-Intersekt-Methode. Diese wird in den Forst-Inventuren der Schweiz und der USA angewandt, wo der Naturraum ebenfalls von erschwerter Zugänglichkeit, Wildnis und/oder enormer Stichprobenanzahl geprägt ist.

Methodik

Nach einer Methodenrecherche wurde das Verfahren des USDA Forest Service als Grundlage der Erhebungen gewählt, wobei folgende Merkmale ausschlaggebend waren: Die Möglichkeit zur Erfassung von Reisholz mit weniger als 7 cm Durchmesser, die kurze Verweildauer pro Probepunkt sowie die einfache Ausrüstung im Gelände. Das Methodenprotokoll selbst wurde angepasst, um dem bisherigen Forschungsdesign im Projekt und den üblichen forstlichen Kenngrößen im metrischen System zu entsprechen.

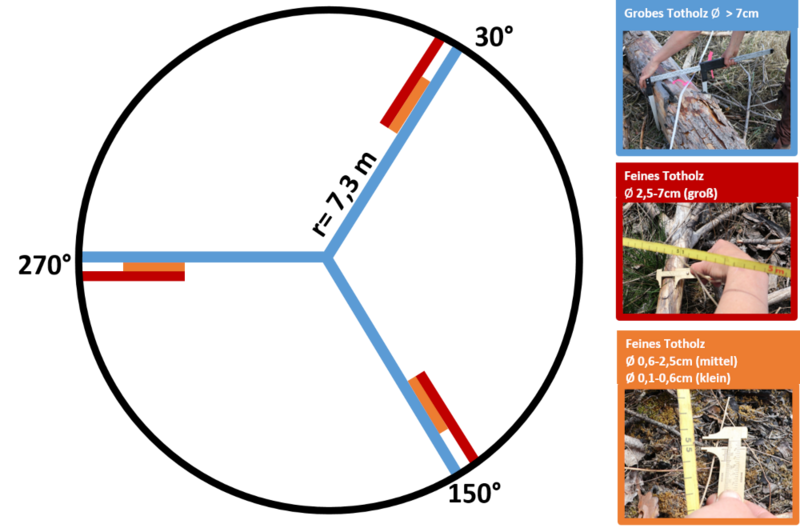

Vom Mittelpunkt aus sternförmig werden mit Maßbändern drei Transekte ausgelegt. Alle Sortimente, die diese Linie schneiden, werden nach in Abb. 2 aufgeführtem Schema erfasst.

In ersten Veröffentlichungen wird bestätigt, dass die Intersekte aufgrund der Winkelabdeckung der Transekte mathematisch repräsentativ sind, um das Volumen von liegenden Stämmen darzustellen. Eine flächige Vollaufnahme aller Stückgrößen kann zwar für einen kleineren Bereich eine größere Genauigkeit bieten. Jedoch ist auch hier die Flächen-Repräsentanz fraglich und der Zeitaufwand für Schadflächen unverhältnismäßig hoch.

Abb. 2. Schematischer Aufbau der Transekte. Farben kennzeichnen die vorgegebenen Abschnitte, in denen die unterschiedlichen Sortimente erfasst werden, sobald die Holzstücke das Transekt berühren. Grobes Totholz – In der blauen Sektion (Länge 7,3 m) werden alle Derbholz-Elemente mit einem Durchmesser über 7 cm und einer Mindestlänge von 1 m erfasst. Am Schnittpunkt des Stammes mit dem Maßband wird zunächst der Transekt-Durchmesser mittels Vollkluppung ermittelt. Ebenfalls wird notiert, ob die Messung mit oder ohne Rinde erfolgte und die Verfalls-Klasse bestimmt. Feines Totholz – In der roten Sektion (Länge 3,0 m) werden die Feinreisig-Stücke in der Kategorie “groß” (Ø 2,5 – 7 cm) gezählt. Bei großen Stückzahlen über 20 wird ein Schätzwert angegeben. In der orangenen Sektion (Länge 1,8 m) werden Holzstückchen der Kategorien “mittel” (Ø 0,6 – 2,5 cm) und “klein” (Ø 0 – 0,6 cm) gezählt. Der Schwellenwert für die Schätzung liegt hier bei 50 Stück.

Erfassung im Gelände

Benötigt werden lediglich drei Maßbänder von mindestens acht Metern Länge, ein Stab oder ähnliches, um diese am Mittelpunkt zu fixieren, eine Kluppe, ein Gerät zur Messung des Azimut-Winkels (Bussole, TruPulse o.ä.) sowie eine Schieblehre. Bei der Winkelmessung sei darauf hingewiesen, dass metallische Gegenstände wie Brillen und Uhren sowie signalgebende Geräte wie Telefone und Datenlogger eine Entfernung von mindestens einem halben Meter zum Kompass haben müssen, um eine Störung zu vermeiden.

Bei der Messung des Durchmessers am Transekt-Schnittpunkt wird jeweils vermerkt, ob der Stamm Rinde trägt oder nicht. Wurzeln und lose Rinden-Abschnitte werden nicht berücksichtigt. Gegabelte Äste werden, sofern sie das Transekt zweimal schneiden, auch zweimal gezählt. Auch Stämme, die nicht flächig aufliegen, werden aufgenommen, sofern sie nicht steiler als 45 Grad emporragen. Zudem wird die Zerfallsklasse dokumentiert. Die Erhebung des Feinreisig-Sortiments erfolgt über ein Zählsystem, wobei die Maßbänder eine gute Orientierung bei großer Stückzahl darstellen.

Einfache Auswertung

Die Berechnung der Volumina ist relativ einfach, da die entsprechende Formel bereits praxisnah aufbereitet ist. Zunächst wird eine Rindenabzugsformel nach DEGENHARDT angewandt, um die Durchmesser anzugleichen. Die Berechnungen der Derbholzmenge pro Hektar erfolgen nach den Formeln von VAN WAGNER und DE VRIES. Dabei gehen wir davon aus, dass die Stämme in Bezug zur Transekt-Linie zufällig verteilt sind.

Für die Feinreisig-Volumina werden Referenz-Werte aus der Studie von WOODALL et al. verwendet. Sie bietet für eine Vielzahl von Waldgesellschaften gemittelte Durchmesser der drei erhobenen Feinreisig-Klassen (groß/mittel/klein). So kann aus der Stückzahl mit Hilfe der HUBER-Formel das Volumen errechnet werden.

Das Projekt PYROPHOB ("Strategien zur Entwicklung von pyrophoben und klimawandelresilienten Wäldern auf Waldbrandflächen") hat eine Laufzeit von fünf Jahren (2020-2025) und wird vom Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL) und vom Bundesumweltministerium (BMU) im Rahmen der Förderrichtlinie Waldklimafonds über die Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe (FNR) gefördert. Weitere Informationen zum Projekt finden sich unter www.pyrophob.de.

Die Literaturangaben finden Sie im Originalartikel.