Wo fängt man an? Wo lohnt es sich am meisten?

Bei der Planung von Aufwertungen stellt sich die Frage, wo Maßnahmen am sinnvollsten sind und wie sie effektiv umgesetzt werden können.

Ein Projekt an der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) beschäftigte sich mit dieser Frage:

An welchen Stellen genau liegt das größte Potenzial für ökologische Aufwertungsmaßnahmen an Waldbächen?

Weitab von Siedlungen und intensiver Landwirtschaft haben Waldbäche meist eine hohe Qualität und sind strukturreich. Die Voraussetzungen für vielfältige Lebensräume sind hier also sehr hoch.

Problematisch für die Waldbäche ist, dass sie häufig durch Verbau und das damit einhergehende dichte Wegenetz zerschnitten sind. Die Wege-Bach-Kreuzungen beeinträchtigen oft die Durchgängigkeit des Fließgewässers und stellen eine Wanderungsbarriere dar.

Zusätzlich können sich auch großflächige nicht heimische Nadelbaum-Reinbestände negativ auf das Gewässer auswirken. Nadelstreu beeinträchtigt die gesamte Nahrungskette im Bach, weil sie von vielen Zerkleinerern schlecht aufzuschließen ist. Dadurch steht bereits am Beginn der Nahrungskette nur wenig Nahrung für die Bachorganismen zur Verfügung. Zudem kann Nadelstreu im Gewässer den pH-Wert absenken. Auf pH-Wert-Schwankungen reagieren viele Organismen empfindlich.

Abb. 1. Gegenüber Strukturverlusten und Verschlechterung der Wasserqualität sehr empfindliche Groppe (Cottus gobio)

Informationen von Defiziten und dem Aufwertungsbedarf von Waldbächen

Die Defizite, die es an Waldbächen gibt, lassen sich häufig durch geringen Aufwand und überschaubare Kosten beheben. Um hierbei möglichst effektiv vorzugehen, wurden im Projekt der FVA die Punkte im Land ausfindig gemacht, an denen die größten Potenziale für Renaturierungsmaßnahmen zu finden sind. Mithilfe von landesweiten Geodaten wurde dafür ein Verfahren zur Berechnung von Defiziten und dem Aufwertungsbedarf von Waldbächen entwickelt. Dafür wurden Daten mit Informationen über naturnahe Strukturen und Vorkommen schützenswerter Arten zusammen mit Daten über Defizite an Gewässern verrechnet und ausgewertet.

Tab. 1. Verrechnete Daten

| Verrechnete Daten zu naturnahe Strukturen, schützenswerte Arten | Verrechnete Daten zu Defiziten am Gewässer |

|---|---|

|

|

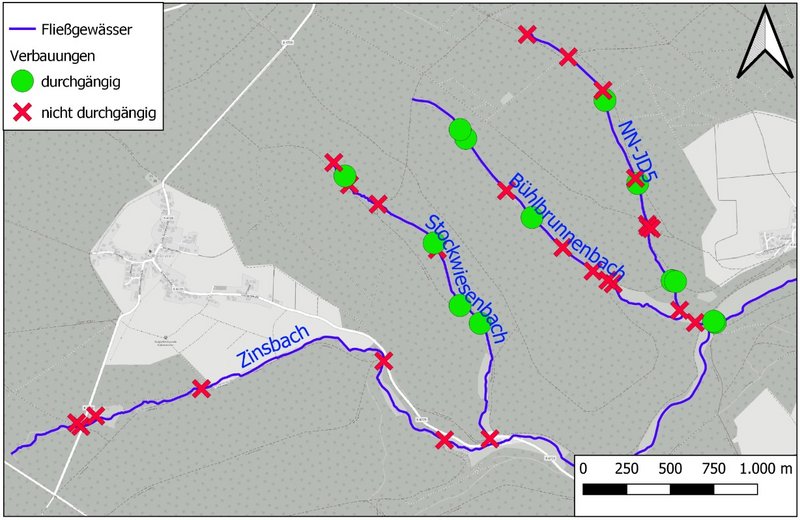

Um zu klären, ob die berechneten Bach-Wege-Kreuzungen tatsächlich Wanderungsbarrieren für Organismen in Fließgewässern darstellen, wurde eine Auswahl der errechneten Punkte vor Ort überprüft. Insgesamt wurden 177 dieser Punkte nach der Methode von Reiss et al. 2014 (Vor-Ort-Erfassung von Wanderbarrieren zur Einschätzung der ökologischen Durchgängigkeit für kleine Fließgewässer) auf ihre Durchgängigkeit untersucht. Im Ergebnis zeigten sich 115 der 177 Schnittpunkte, ca. 2/3, als nicht durchgängig. Ein Beispiel dafür ist der Zinsbach (Abb.2.).

Auf Basis der in Tabelle 1 gezeigten Daten wurde der Aufwertungsbedarf der Waldbäche für ganz Baden-Württemberg berechnet und die Ergebnisse in einer Potenzialkarte für Waldbäche dargestellt. Sie bietet einen Überblick über den Zustand der Bäche unter Beachtung von Faktoren wie Bestockung des Gewässerrandstreifens, geschützte Tier- und Pflanzenarten und Verbauungen. Der Aufwertungsbedarf wird dann als hoch eingestuft, wenn sich mehrere Faktoren überlagen. Zum Beispiel können schützenswerte Arten an Fließgewässerabschnitten vorkommen, die gleichzeitig durch Forstwege zerschnitten sind. An solchen Stellen sollten Maßnahmen zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit erwogen werden. Besonders effektiv sind diese Maßnahmen, wenn sie dazu beitragen, einen möglichst langen unzerschnittenen Bachabschnitt zu schaffen. Der kann von verschiedenen Arten durchwandert werden und dient als Lebensraum sowie Rückzugsort.

Abb. 2. Zinsbach – ein repräsentatives Beispiel eines Waldbachs mit Verbauungen. (rote Kreuze: nicht durchgängige Bach-Wege-Kreuzungen, grüner Punkt: für Fließgewässer-Organismen durchgängige Schnittpunkt)

Umsicht bei Renaturierungsmaßnahmen

Zusätzlich zum errechneten Aufwertungsbedarf werden in der Karte spezielle Planungshinweise über Quer- und Längswege, Flusskrebsvorkommen und kulturhistorische Denkmäler angezeigt. Heimische Krebsvorkommen oder Kultur- bzw. Naturdenkmale erfordern eine besonders umsichtige Renaturierung.

Kommen heimische Flusskrebse, z. Bsp. Dohlen-, Stein- oder Edelkrebse (Abb.3.) im Bach vor, sind Durchgängigkeitsmaßnahmen kritisch einzustufen, denn sie können der für einheimische Krebsarten tödlichen Krebspest den Weg ebnen. Ausbreitungshindernisse gegen invasive Arten können positiv wirken und für einheimische Krebse letzte Lebensraumrefugien sichern. Vor der Entfernung solcher Hindernisse muss unbedingt geprüft werden, ob oberhalb der Barriere heimische Krebsarten vorkommen und ob vom Gewässerunterlauf eine Krebspestgefahr ausgeht.

Fließgewässer und Auen sind oft reich an archäologischen Fundstellen, die zu unserem Kulturerbe gehören (z. Bsp. Mühlenanlagen, Flößerei usw.). Deshalb wurden auch Nachweise kultureller Denkmäler mit in die Potenzialanalyse eingebunden. Historische wasserbauliche Anlagen wie Mühlen, Wasserkraftanlagen, Wehre oder Kanäle können Hindernisse aber auch erhaltenswertes Kulturgut sein. Vor einer Umbau- oder Rückbaumaßnahme ist zu prüfen, ob diese Maßnahme im Zielkonflikt mit dem Denkmalschutz steht.

Die Potenzialkarte der FVA hilft Waldbesitzenden bei der Planung der Renaturierung am Bach und bei einer Priorisierung der Maßnahmen. Für die weitere Planung von Maßnahmen sind Vor-Ort-Begehungen am Fließgewässer nötig.

- Die Karte über den Aufwertungsbedarf an Walbächen kann hier heruntergeladen werden https://wnsinfo.fva-bw.de/karte/#/waldbaeche.

Abb. 3. Barrieren gegen invasive Arten, z. Bsp. gegen Überträger der Krebspest, können einheimischen Krebsen letzte Lebensraumrefugien sichern.

Abb. 4. Historische Mühlen, Sägen, Wehre oder Kanäle können heute historisches Kulturgut sein und als Kulturdenkmale bei der Umsetzung der WRRL zu erhalten. Foto: G. Voigt (privat)