Mit der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) hat die Europäische Union (EU) einen bedeutenden rechtlichen Rahmen geschaffen, mit dem Ziel die Qualität der Gewässer in Europa zu schützen und zu verbessern. Seit Inkrafttreten der Richtlinie im Dezember 2000 wurden auch im Forstbereich Handlungsfelder eröffnet, denn für Fließgewässer im Wald gelten zum Teil besondere Bedingungen.

Vor Einführung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) war die nationale Gesetzgebung zur Gewässerbewirtschaftung auf eine dem Wohl der Allgemeinheit verpflichtete Gewässerbenutzung ausgerichtet. Zwischen 1970 und 2000 hatte die EU zahlreiche Regelungen erlassen, die den Gewässerschutz betreffen, insgesamt jedoch keine zusammenhängende Einheit darstellten. Seit den 1990er-Jahren war die EU bestrebt, in der Wasserpolitik der Gemeinschaft einen integrierten Ansatz zu verfolgen, der die vielen Einzelregelungen zusammenfasst. Das bis dahin als Regelungsphilosophie geltende Immissionsprinzip wurde um einen ganzheitlichen Ansatz erweitert, der die natürliche Funktionsfähigkeit von aquatischen Ökosystemen berücksichtig. Durch die WRRL wurde dieser Ansatz als Leitmotiv im europäischen Gewässerschutz verankert.

Im Jahr 2000 ist die WRRL in Kraft getreten. Die Umsetzung in nationales Recht erfolgte durch das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), auf Landesebene wird es durch das Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG) konkretisiert.

| Ebene | Gesetzlicher Rahmen |

|---|---|

EU

| EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) Ziel: Alle Gewässer sollen bis 2027 in einen guten chemischen und ökologischen Zustand versetzt werden. Vertragsstrafe, wenn die Gesetze von den Ländern nicht übernommen werden. Die Periode von 2022 bis 2027 ist nun der dritte Bewirtschaftungszeitraum. |

| Deutschland | Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Vorgaben der WRRL wurden vom Bund im WHG übernommen. Es gibt den Rahmen vor, der von Bundesländern konkretisiert wird. |

| Baden-Württemberg | Wassergesetz Baden-Württemberg (WG–BW) Ländergesetze konkretisieren die Vorgaben aus dem Bundesgesetz. Teilweise widersprechen sich Ländergesetze und Bundesgesetz. Die Gesetze sind gleichrangig, oft muss die untere Wasserbehörde im Einzelfall entscheiden. |

Ziele der Wasserrahmenrichtlinie

Oberstes Ziel ist die "Vermeidung einer weiteren Verschlechterung sowie Schutz und Verbesserung des Zustands der aquatischen Ökosysteme und der direkt von ihnen abhängigen Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt".

Teilziele sind der gute Zustand der Oberflächengewässer (guter ökologischer und guter chemischer Zustand), der gute Zustand des Grundwassers (guter chemischer und guter mengenmäßiger Zustand) und eine ausreichende Wasserversorgung der unmittelbar vom Grundwasser oder Oberflächenwasser abhängigen Landökosysteme und Feuchtgebiete (Artikel 1a) der WRRL) (Abb. 1). Der gute Zustand ist definiert als Zustand der vom sehr guten Zustand (Referenzzustand) nur unwesentlich abweicht. Der sehr gute Zustand ist gegeben, wenn die Werte nicht oder nur geringfügig von dem Zustand abweichen, der ohne störende Einflüsse durch den Menschen vorliegt. Um diesen sehr guten Zustand darzustellen, wurden vom Land sogenannte Referenzgewässerstrecken definiert, die als beispielhafte naturnahe Gewässer für verschiedene Naturräume dienen.

Für erheblich veränderte und künstliche Gewässer gilt das Bewirtschaftungsziel des “guten ökologischen Potenzials”. Ziel ist es unter Beibehaltung der intensiven Nutzung den bestmöglichen ökologischen Zustand zu erreichen. 35 % aller Oberflächengewässer in Deutschland werden als erheblich verändert eingestuft, und weitere 17 % als künstlich. Für 52% aller Oberflächengewässer gilt als Ziel also “das gute ökologische Potenzial”.

Neben den Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen spricht die Richtlinie ein Verschlechterungsverbot aus. Das bedeutet, dass dafür Sorge zu tragen ist, den derzeitigen Zustand der Oberflächengewässer und des Grundwassers zu gewährleisten und alle gewässerrelevanten Aktivitäten so durchzuführen, dass eine Verschlechterung nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen ist.

Die rechtlich verankerten Gewässerschutzziele zur Umsetzung der WRRL gelten für alle Gewässer. Berichtspflichtig gegenüber der Europäischen Kommission sind alle Fließgewässer mit einem Einzugsgebiet größer als zehn Quadratkilometer. Dies betrifft etwa ein Viertel aller Fließgewässer in Deutschland.

Abb. 1. Feuchte Stelle im Wald. Nach Artikel 1a) der WRRL sind auch solche Feuchtgebiete zu schützen und zu erhalten. Foto: L. Anhäuser (FVA BW).

Meilensteine für die Umsetzung der WRRL

Die Umsetzung der WRRL ist mit einem Fristenkonzept verbunden. Wichtige Meilensteine waren bisher:

- die Umsetzung der WRRL in nationales Recht (Wasserhaushaltsgesetz, WHG) bis Ende 2003

- eine Bestandsaufnahme aller Gewässer bis Ende 2004

- Aufbau eines Messnetzes für ein Gewässermonitoring bis Ende 2006

- Aufstellung von Bewirtschaftungsplänen mit Maßnahmenprogrammen für drei sogenannte "Bewirtschaftungszeiträume" (2009-2015, 2016-2021, 2022-2027). Jeder Zeitraum wird von einer Bestandsaufnahme begleitet, anhand deren Ergebnisse die folgenden Bewirtschaftungspläne aktualisiert werden. Dies wird im Rahmen eines Beteiligungsverfahrens mit der Öffentlichkeit diskutiert.

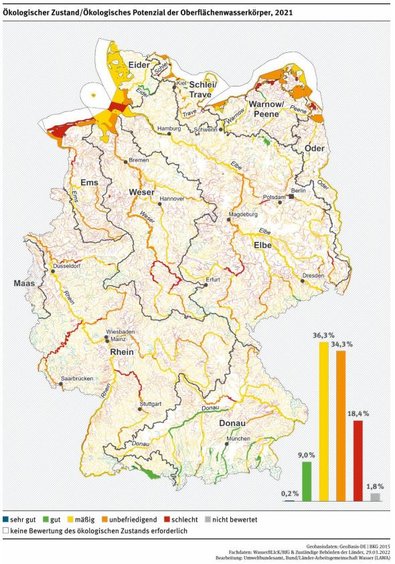

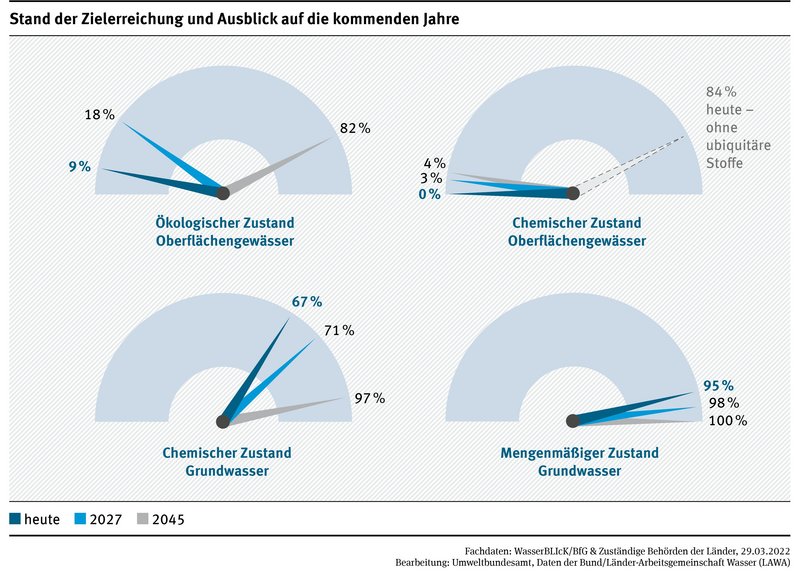

- Im ersten Bewirtschaftungszeitraum bis Ende 2015 konnte der angestrebte gute Gewässerzustand in allen Gewässern nicht erreicht werden (Abb. 2). Die Analysen des zweiten Bewirtschaftungszeitrums sind noch nicht abgeschlossen (Stand März 2024). 2022 begann der dritte sechsjährige Bewirtschaftungszeitraum.

- Im Koalitionsvertrag von 2021 kündigen SPD, Grüne und FDP an, die Wasserrahmenrichtlinie konsequent und zügig umzusetzen. Hierfür muss vor allem das Problem der fehlenden Flächenverfügbarkeit gelöst werden [1]. Ein neues Thema sind auch Arzneimittelwirkstoffe im Wasserrecht.

- Für den dritten Bewirtschaftungszyklus wurden auch in Baden-Württemberg die Bewirtschaftungspläne aktualisiert: Das Maßnahmenprogramm “Hydromorphologie” sieht vor, 1.500 Maßnahmen durchzuführen, die der Durchgängigkeit und der Mindestwasserführung der Gewässer im Land dienen sollen. Unter https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/projekte/ kann sich die Öffentlichkeit mittels Kartenmaterial und Maßnahmensteckbriefen über den Stand der Umsetzung der WRRL im Land informieren.

- Fristverlängerungen über 2027 hinaus sind nicht vorgesehen. Die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) positioniert sich jedoch klar dafür, die WRRL über 2027 hinaus beizubehalten und fortzuentwickeln [2].

Abb. 2. Der Stand der Zielerreichung der Wasserrahmenrichtlinie im Jahr 2022. Quelle: Umweltbundesamt.

Maßnahmen

Um die Ziele der WRRL zu realisieren, wurde von der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) ein Maßnahmenkatalog mit 174 Maßnahmentypen erarbeitet. Viele dieser Maßnahmen verfolgen gleichzeitig die Steigerung der biologischen Vielfalt in und an Oberflächengewässern, Klimafolgenanpassung, Hochwasserschutz und den Schutz der Meere vor Belastungen aus dem Binnenland. Dabei geht es vor allem um folgende Schwerpunkte:

- Vermeidung bzw. Reduzierung der Gewässerverschmutzung

- Erhaltung oder Verbesserung von Wasserhaushalt, Gewässermorphologie und Durchgängigkeit zur Sicherung der Lebensgrundlagen der Gewässerfauna und -flora

- Erhaltung oder Wiederherstellung eines den natürlichen Verhältnissen nahekommenden Bestandes von Wasserpflanzen, Gewässerkleintieren und Fischen

- Schutz und Verbesserung des Grundwassers als nachhaltig nutzbare Wasserressource hinsichtlich Menge und Qualität

- Schutz und Verbesserung der Wasserversorgung von Landökosystemen, deren Qualität direkt von einer Versorgung mit Grund- oder Oberflächenwasser abhängt.

Abb. 3. Der naturnahe Abschnitt eines Waldbachs, hier der Ibach bei Baden-Baden. Foto: V. Wenz (FVA BW).

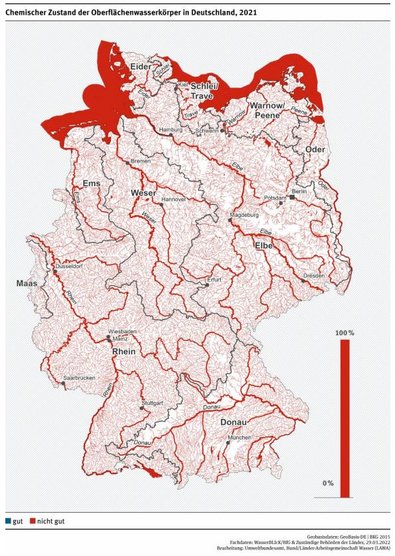

Stand der Zielerreichung für Deutschland

Im Oktober 2022 wurden für Deutschland die Ergebnisse der zweiten Bestandsaufnahme der Gewässer vorgelegt. Sie basierten auf Erhebungen der einzelnen Bundesländer. Es ergab sich folgendes Gesamtbild: Für eine Vielzahl von Gewässern ist nicht zu erwarten, dass sie den guten ökologischen Zustand bis 2027 erreichen (Abb. 4). 91 % aller Oberflächengewässer verfehlen den guten ökologischen Zustand und das gute ökologische Potenzial [3]. Es besteht weiterer Handlungsbedarf.

Der Beurteilung zugrunde liegt ein Worst-Case-Ansatzes, nach dem die Überschreitung eines Untersuchungskriteriums ausreicht, um die Zielerreichung für einen Wasserkörper insgesamt in Frage zu stellen [3]. Dabei versteht man unter einem Wasserkörper in sich einheitliche Teile eines Oberflächengewässers oder des Grundwassers. Sie sind die eigentlichen Bewirtschaftungseinheiten, in denen die Belastungen erfasst, ihre Auswirkungen überwacht und Maßnahmen durchgeführt werden.

Abb. 4. Der ökologische Zustand (links) und der chemische Zustand (rechts) der Oberflächengewässer in Deutschland [Stand 2022]. Quelle: Umweltbundesamt.

Stand der Zielerreichung für Baden-Württemberg

Die Bestandsaufnahme für die Oberflächengewässer in Baden-Württemberg aus dem Jahr 2015 ergab, bezogen auf den ökologischen Zustand, dass nur sieben Prozent der untersuchten Bäche und Flüsse in einem guten Zustand vorliegen. 52 % liegen in einem mäßigen und 31 % in einem unbefriedigenden Zustand vor [4]. Beim chemischem Zustand fiel das Ergebnis besser aus. Hier liegen 91 % der Fließgewässer in einem guten und neun Prozent in einem schlechten Zustand vor [4].

Die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme ab 2021 liegen vor [5] und müssen bis 2027 umgesetzt werden [6].

Umsetzung der WRRL im Wald

Abb. 5. Der Steinkrebs ist vor allem durch die Krebspest und invasive Flusskrebse gefährdet. Foto: Christoph Leeb.

Berichtspflichtig gegenüber der Europäischen Kommission sind Fließgewässer mit einem Einzugsgebiet größer als zehn Quadratkilometer. Fließgewässer deren Einzugsgebiet kleiner ist, werden deshalb überwiegend nicht erfasst. Kleinere Oberläufe, die sich häufig im Wald befinden, werden durch die aufzustellenden Maßnahmenpläne demnach kaum behandelt.

Der chemische Zustand von Fließgewässern die ausschließlich oder überwiegend im Wald verlaufen, ist meist relativ gut. Der Wald dient hier als Puffer von schädlichen Ausschwemmungen aus Landwirtschaft und Siedlungsflächen.

Besonders relevant für die Gewässer im Wald ist demnach der ökologische Zustand bezogen auf biologische und hydromorphologische Beschaffenheit. Die ökologische Einstufung hängt davon ab, wie stark das Gewässer von den Referenzbedingungen abweicht. Die Referenzbedingungen [7] sind typspezifisch (z.B. Fließgewässertypen des Mittelgebirges). Im Wald sind Dynamik und Strukturreichtum der Gewässer besonders häufig durch Verbauungen entlang des dichten Wegenetzes beeinträchtigt. Gerade die kleinen Oberläufe im Wald bieten wichtige Rückzugsorte für viele Arten, die es zu schützen gilt (Abb. 5).

Obwohl kleinere Fließgewässer nicht berichtspflichtig sind, ergeben sich aus den im Wasserhaushaltsgesetz (WHG, Stand 2009) verankerten Grundsätze zu beachtende Vorgaben:

- § 6 (2 WHG): Gewässer, die sich in einem natürlichen oder naturnahen Zustand befinden, sollen in diesem Zustand erhalten bleiben und nicht naturnah ausgebaute natürliche Gewässer sollen so weit wie möglich wieder in einen naturnahen Zustand zurückgeführt werden.

- An einem Waldbach kann ein naturnaher Zustand dadurch angestrebt werden, dass z. B. nicht durchwanderbare Bauwerke unter Wegequerungen oder Längsverbauungen entfernt oder umgestaltet werden. So können Gewässerorganismen wieder wandern und es kann eine gewässertypische Artenzusammensetzung und Abundanz erreicht werden (Abb. 7).

- Neben Verbauungen ist ein typisches Problemfeld im Wald ein nicht standortgerechter Gewässerrandstreifen. Der Gewässerrandstreifen ist auch für die biochemischen Prozesse sowie als Nahrungsgrundlage (in Form von Falllaub) für die Lebensgemeinschaft im Gewässer relevant.

Abb. 6. Eine Längsverbauung am Waldbach. Der Bach gräbt sich immer tiefer in das Gelände und verarmt in seiner Morphodynamik. Er ist nicht mehr mit seiner Aue verbunden und es gibt keine Retentionsflächen für Hochwasserereignisse. Foto: L. Anhäuser (FVA BW).

- §5 (1) WHG: Jede Person ist verpflichtet, bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer verbunden sein können, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermeiden.

- Bei Eingriffen ins Gewässer ist dringend zu beachten, dass keine neuen Probleme entstehen. Im Waldbach sind hier vor allem neophytische Pflanzen und invasive Krebsarten zu nennen, welche bei Renaturierungen berücksichtigt und gemanagt werden müssen.

Ergänzend im Wassergesetz von Baden-Württemberg (WG, Stand 2018):

- § 14 WG: Die Gewässer sind so zu benutzen, dass deren ökologische Funktionen möglichst wenig beeinträchtigt werden, alle Benutzer angemessene Vorteile aus dem Wasser ziehen können und jede vermeidbare Beeinträchtigung anderer unterbleibt.

- Diese Sorgfaltspflichten umschreiben zusammen mit anderen Paragrafen das von der WRRL geforderte Verschlechterungsverbot. Sie haben zur Konsequenz, dass z. B. eine neue Gewässerquerung für einen Wald- oder Maschinenweg so ausgeführt werden muss, dass die Durchwanderbarkeit nicht beeinträchtigt wird. Für den Bau oder Umbau von Gewässerquerungen muss übrigens, unabhängig von der Breite und Wasserführung eines Fließgewässers, eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der zuständigen Unteren Wasserbehörde beantragt werden.

Fazit

Die Wasserrahmenrichtlinie ist in ihrem dritten und letzten Bewirtschaftungszeitraum angekommen. Nach rund 20 Jahren und zahlreicher umgesetzter Maßnahmen sind die Ziele der WRRL für viele Gewässer nicht erreicht. Nur knapp zehn Prozent der Oberflächengewässer befinden sich in einem guten ökologischen Zustand, bis 2027 ist noch viel zu tun. Und auch über den dritten Bewirtschaftungszeitraum hinaus wird die Umsetzung der WRRL weiterverfolgt werden müssen.

Der forstliche Fokus zur Umsetzung der WRRL für Gewässer im Wald sollte vor allem auf der Beseitigung von Wanderungshindernissen und der standortgerechten Bepflanzung von Uferrandstreifen liegen, um den ökologischen Zustand der Fließgewässer zu verbessern. Hilfreiche Orientierung können die Referenzgewässerstrecken bieten.

Verweise

[1] DWA (2021): Koalitionsvertrag stellt Weichen für Klimaanpassung und nachhaltigen Gewässerschutz. https://de.dwa.de/de/presseinformationen-volltext/Koalitionsvertrag.html

[2] DWA (2017): Europäische Wasserrahmenrichtlinie unter Beibehaltung der Ziele fortentwickeln. https://de.dwa.de/de/presseinformationen-volltext/europ%C3%A4ische-wasserrahmenrichtlinie-unter-beibehaltung-der-ziele-fortentwickeln.html

[3] BMUV/UBA (2022): Die Wasserrahmenrichtlinie. Gewässer in Deutschland. Fortschritte und Herausforderungen. Umweltbundesamt. Bonn, Dessau. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/221010_uba_fb_wasserrichtlinie_bf.pdf

[4] Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (2019): Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Baden-Württemberg – Zwischenbericht 2018.

[5] Siehe auch: Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (2021): Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme Aktualisierung 2021.

[6] Siehe auch: Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (2021): Dritter Bewirtschaftungszyklus.

[7] Siehe auch Artikel im Handbuch Wald und Wasser: Referenzgewässer im Wald für den guten ökologischen Zustand