Von 1971 bis 2011 untersuchten Wissenschaftler die Konzentration von Chlorid, Schwermetallen und anderen Elementen in den Blättern eines Buchenwaldes, der sich in der Umgebung einer Kehrichtverbrennungsanlage befindet. Die technische Verbesserung der Anlage und die damit einhergehende Verringerung des Schadstoffausstosses zeigte sich dabei sehr deutlich. Die Konzentration von Chlorid und Zink in Blättern war ein guter Bioindikator für die Umweltbelastung.

Die Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) Niederurnen befindet sich in der Linthebene im Kanton Glarus am Fuss eines mit Buchen bestockten Berghanges (Abb. 1). Sie wurde Ende 1973 eröffnet, später in mehreren Stufen erweitert und mit zusätzlichen Abgasreinigungssystemen ausgerüstet. Die Anlage entsorgte 2014 den Abfall von rund 240‘000 Einwohnern, was einer jährlichen Kehrichtmenge von etwa 110‘000 Tonnen entsprach.

Als Bedingung für die Baubewilligung verlangte die Standortgemeinde Niederurnen damals, dass schon während dreier Jahre vor der Inbetriebnahme der Anlage und anschliessend jährlich Laubproben aus den benachbarten Wäldern auf Chlorid und Schwermetalle untersucht werden. Die mittlerweile 40-jährige lückenlose Messreihe über verschiedene Phasen der Abgasreinigung dürfte einzigartig sein.

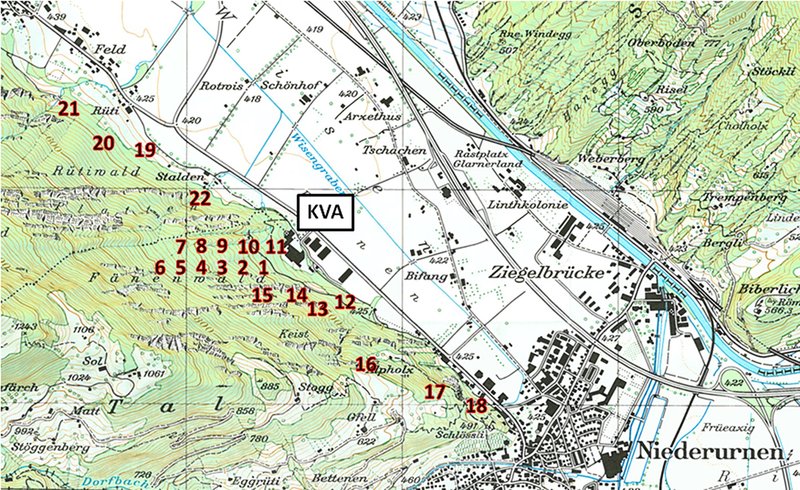

Mitarbeiter der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) wählten 1971 zusammen mit dem lokalen Revierförster ein Netz von 20 Beprobungsstandorten am Berghang oberhalb der KVA aus (Abb. 3). Die Standorte verteilten sich in einem Fächer zwischen Nordwest und Südost im Abstand von 0.15 bis 1.2 km zum Kamin und in einer Höhendifferenz von 30 bis 220 m über dem Fuss des Kamins. An diesen 20 Standorten wurden je zwei Buchen (Fagus sylvatica) im Alter von etwa 100 Jahren zur Beprobung markiert. Im Jahr 1984 kamen zwei zusätzliche Standorte im Nordwesten hinzu.

Abb. 3: Standorte der beprobten Buchen in der Einflusszone der Kehrichtverbrennungsanlage.

Emissionsmessungen

Die gasförmigen Chlorid-Emissionen (Chlorwasserstoff) der KVA wurden periodisch erhoben. Zwischen 1990 und 1999 stand zudem ein Gerät zur kontinuierlichen Messung im Einsatz. Seit 1999 ermittelt die EMPA Dübendorf die Emissionen von Chlorverbindungen und von Schwermetallen alle drei Jahre als Stichproben.

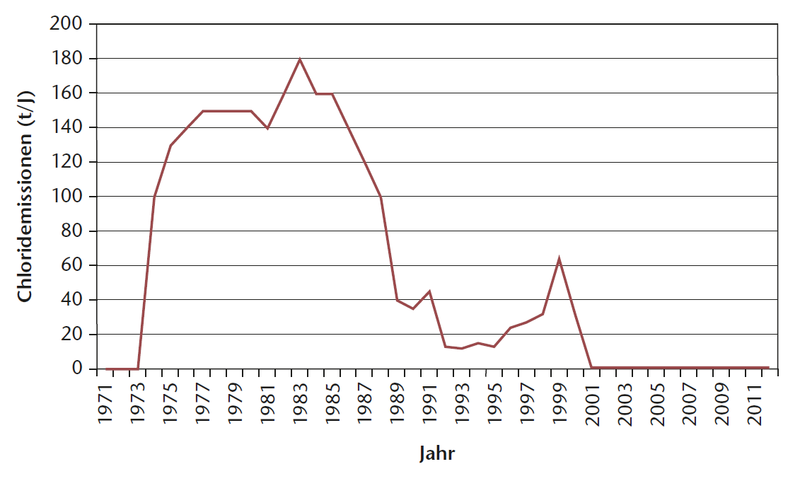

Die KVA Niederurnen war bei der Inbetriebnahme Ende 1973 mit einem Elektrofilter, aber ohne weitergehende Rauchgasreinigung ausgerüstet. Damit gelangten die Chlorverbindungen aus dem Kehricht praktisch ohne Minderung in die Umwelt (Abb. 4). 1985 wurde eine neue Verbrennungslinie mit weitergehender Rauchgasreinigung auf der Basis des Trockenverfahrens in Betrieb genommen. Die Chlorid-Konzentrationen im Abgas sanken dadurch langsam bis 1991 auf ca. 10 mg/m3. In der Folge stiegen die Werte jedoch aufgrund einer grösseren Kehrichtmenge und zunehmender Betriebsstörungen wieder an. Im Jahr 2000 wurde die KVA vollständig erneuert, der Kamin von 68 m auf 100 m erhöht und eine neue Nassreinigung der Abgase in Betrieb genommen. Die Emissionen sanken dadurch markant und lagen danach in der Regel unter der Nachweisgrenze des Messverfahrens.

Chlorid-Konzentration im Laub

Von den markierten Bäumen wurden jedes Jahr Ende August, das heisst vor der Blattverfärbung, rund 200 g Sonnenblätter aus dem obersten Kronendrittel der beiden Bäume pro Standort geerntet (Abb. 5) und zu je einer Probe gemischt. Die Forscher trockneten die ungewaschenen Laubmischproben und mahlten die Blätter anschliessend zu einem Blattpulver. Aus diesem bestimmten sie die Konzentration der Chlorid-Ionen und anderer Elemente.

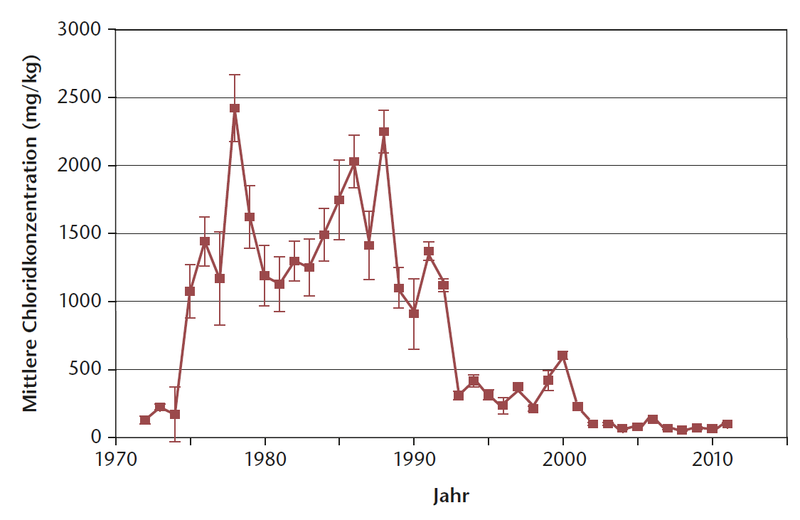

Aus den Messwerten der verschiedenen Standorte bestimmten die Wissenschaftler den Mittelwert (Abb. 6). Dieser lag vor der Inbetriebnahme der Anlage bei 179 mg Chlorid pro kg Blatt-Trockengewicht und stieg nach der Inbetriebnahme auf den maximalen Wert von 2400 mg/kg im Jahr 1977 an. Der Durchschnitt während der ersten 15 Jahre der Betriebsdauer (1974–1988), in denen die KVA hohe Chlorid-Emissionen verursachte, betrug 1500 mg/kg. Obwohl die Emissionswerte schon ab 1989 stark abnahmen, sank die Chlorid-Konzentration im Laub mit zeitlicher Verzögerung erst im Jahr 1992 deutlich und erreichte als Mittelwert 1992–2000 nur noch 340 mg/kg. Seit dem Jahr 2001 wurden sogar ständig Werte unterhalb des Ausgangszustandes von 1971–1973 erreicht.

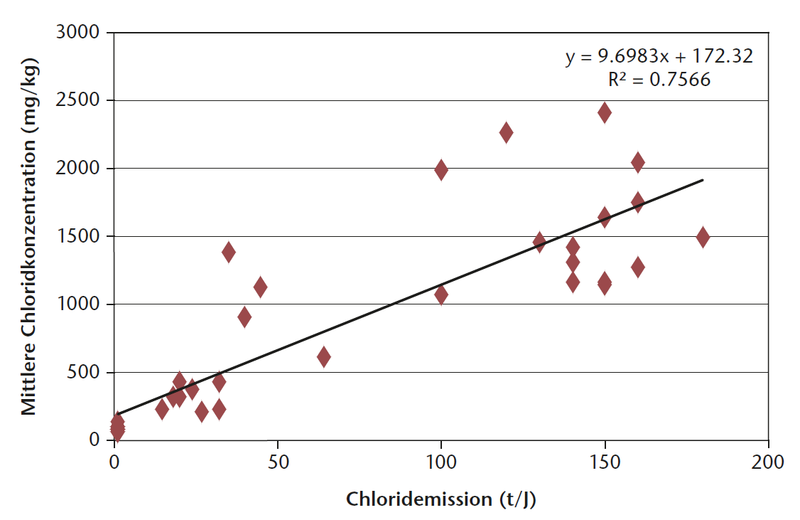

Gasförmig ausgestossene Chlorid-Ionen reicherten sich via Luft in den Buchenblättern an. Die mittleren Chlorid-Konzentrationen im Laub korrelierten dabei recht gut mit den Veränderungen in den Emissionen (Abb. 7).

Metall- und Nährelementkonzentrationen im Laub

In der Phase 1974–1985 stiess die KVA auch Metallstäube aus, die unter anderem Zink, Blei und Cadmium enthielten. Ein Teil dieser Stäube wurde durch die Blätter aus der Luft gefiltert. Mobile Metalle wie Zink und Cadmium gelangten via Boden mit zeitlicher Verzögerung in die Bäume.

Während der nachfolgenden Periode mit verbesserter Abgasreinigung nahmen die Zink-, Cadmium-, Chrom- und Nickel-Konzentrationen im Laub gemeinsam mit den Chloriden ab und sanken seit 2001 unter diejenigen vor der Inbetriebnahme der KVA.

Blei wird im Gegensatz zu Zink wenig in die Pflanzen aufgenommen. Die Bleigehalte im Buchenlaub änderten sich daher kaum durch den Betrieb der KVA. Sie nahmen dank der Reduktion im Treibstoff von Autos seit den frühen 70er-Jahren ab und unterschritten seit dem Jahr 2001 die Detektionsgrenze.

Demgegenüber stiegen die Schwefelkonzentrationen seit 1974 im Laub aller analysierten Bäume stetig. Aluminium und Bor verhielten sich ähnlich. Sie waren in den letzten Jahren höher als zuvor. Höchstwerte an Natrium traten nach den schneereichen Wintern in den Jahren 2009 und 2011 auf. Ursache dafür ist das im Winterdienst verwendete Streusalz.

Die für das Pflanzenwachstum wichtigen Nährstoffe Calcium, Kalium, Magnesium, Mangan, Eisen und Kupfer variierten während der 40 Jahre nur sehr wenig. Die Konzentration der Hauptnährstoffe Stickstoff und Phosphor war hingegen von 1974 bis 2000 an manchen Standorten höher als 2001–2011. Möglicherweise war das ein Dünge-Effekt der KVA.

Abb. 8: Der Chlorid-Gehalt der Buchenblätter war ein guter Indikator für die Chlorwasserstoff-Emissionen der KVA. Foto: Thomas Reich (WSL)

Fazit

Das Laub insbesondere von Bäumen filtert gas- und staubförmige Emissionen aus der Luft. Der Chlorid-Gehalt der Blätter von Buchen eignet sich deshalb als Bioindikator für die Umweltbelastung mit Abgasen aus der Kehrichtverbrennung, von denen Chlorwasserstoff eine Leitkomponente ist. Dies trifft im vorliegenden Fall besonders zu, weil in der Umgebung keine anderen Chlorid-Emittenten vorhanden sind, welche die langfristige Entwicklung beeinflusst haben. Der Chlorid-Gehalt der Blätter hat sich in Niederurnen für das Monitoring der Emissionen ausgezeichnet bewährt.

(TR)