L’avvizzimento (o deperimento) del frassino è una malattia degli alberi causata dal fungo patogeno Hymenoscyphus fraxineus, un piccolo fungo che produce coppe bianche di 5-10 mm, introdotto dall'Asia. Il primo rilevamento di questo fungo in Svizzera è avvenuto nel 2008 su alberi di frassino nel Cantone di Basilea. Negli anni successivi esso si è diffuso rapidamente e dal 2015 è stato reperito nell’intero territorio della Svizzera. Il fungo infetta le foglie dei frassini in estate e, partendo da queste, si sviluppa nei germogli. Questi ultimi muoiono e causano la tipica immagine che caratterizza il quadro sintomatico dell’avvizzimento del frassino (Fig. 1).

Le infezioni ricorrenti di H. fraxineus portano a un progressivo deperimento delle chiome e, nel peggiore dei casi, alla morte dei frassini. Inoltre, il patogeno responsabile dell’avvizzimento del frassino può causare necrosi alla base dei tronchi (Fig. 3). Una necrosi estesa, che copre quasi l'intera circonferenza della base del tronco, può anch’essa causare la morte del frassino. La decomposizione della base del tronco è notevolmente accelerata se le necrosi sono colonizzate dal chiodino, (Armillaria spp.), un fungo lignicolo con cappello e gambo della lunghezza di 15-25 cm o da altri organismi nocivi secondari.

Infezione degli alberi attraverso i contatti con le radici e le rizomorfe

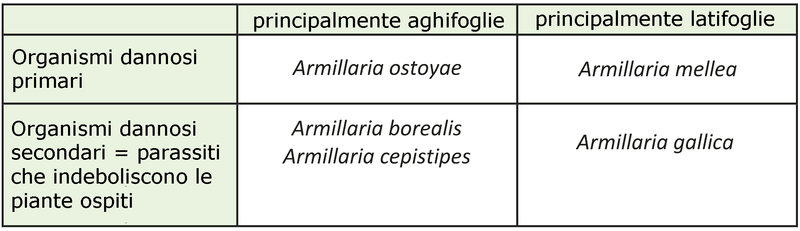

In Svizzera nelle foreste sono presenti cinque diverse specie di Armillaria. Sono tutte molto frequenti. Da un punto di vista ecologico, Armillaria ha una funzione importante per le foreste. Come fungo patogeno che genera la cosiddetta “carie bianca”, è in grado di scomporre la lignina, contribuendo così con successo alla decomposizione del legno morto. Dal punto di vista forestale, tuttavia, il fungo Armillaria è considerato un organismo nocivo che attacca gli alberi vivi o indeboliti e può causarne la morte. Le specie di Armillaria si differenziano in funzione della loro patogenicità e delle specie arboree che le ospitano (Fig. 2).

Gli individui di Armillaria possono diventare enormi (fino a 965 ettari negli Stati Uniti) e persistere in un popolamento forestale per diverse generazioni di alberi. Si diffondono da piante legnose già infette a piante sane attraverso il contatto delle radici, nonché attraverso i rizomorfi che crescono nel terreno. Questi ultimi sono filamenti di micelio provvisti di un rivestimento di colore scuro, che hanno un aspetto simile a quello delle radici.

Una volta penetrato nell'apparato radicale di un albero, Armillaria colonizza il cambio e forma dei tessuti micelici biancastri distribuiti a guisa di ventaglio (Fig. 3). Contemporaneamente Armillaria inizia a decomporre il legno. Finché l'infezione da Armillaria è limitata a una parte dell'apparato radicale o alla base del tronco, gli alberi sono generalmente ancora vitali. Tuttavia, la loro stabilità può essere compromessa.

Le foreste svizzere sono dominate dai parassiti secondari appartenenti a gruppi di A. cepistipes e A. gallica. Entrambe le specie formano dense reti di rizomorfe nel terreno. Delle specie parassite primarie, A. ostoyae e A. mellea, solo la prima si trova frequentemente in ambienti forestali. Entrambe le specie non producono quasi mai o raramente delle rizomorfe.

La caduta dei frassini costituisce un pericolo grave

Da qualche tempo, il deperimento del frassino sta progredendo rapidamente nei popolamenti di frassino infestati. La sopravvivenza dei frassini nelle foreste svizzere rischia quindi di essere compromessa. Tuttavia, sembra che una piccola percentuale di frassini sia resistente alla malattia e si spera che in futuro possa selezionarsi naturalmente o essere coltivata una nuova generazione di frassini più resistenti. Fino ad allora, l'unica opzione è quella di affrontare la situazione nel miglior modo possibile.

Attualmente la sfida più grande è quella di ridurre al minimo il rischio per le persone e le infrastrutture provocato alla caduta dei frassini. Come dimostra l'esperienza pratica, non sono solamente i frassini morti ad essere problematici, ma anche quelli ancora provvisti di chiome, che spesso si schiantano o sradicano durante una tempesta. L'aspetto più preoccupante è che nei frassini sono stati osservati occasionalmente degli schianti anche in condizioni di bel tempo e in assenza di vento. Una caratteristica comune dei frassini sradicati è che il loro sistema radicale o parte di esso è spesso gravemente decomposto e sono visibili le caratteristiche tipiche di un'infezione di Armillaria, come tessuti miceliali, carie bianche oppure rizomorfi.

Purtroppo, oltre ai danni alle infrastrutture, in Svizzera sono già stati registrati dei decessi di persone a causa della caduta dei frassini.

Un deterioramento massiccio in un breve lasso di tempo

Per comprendere meglio l'interazione tra la malattia dell’avvizzimento del frassino e l'infestazione da Armillaria alla base del tronco e nell'apparato radicale, l'Istituto Federale di Ricerca WSL ha condotto indagini su 10 parcelle nell'Altipiano Centrale orientale. In ogni parcella sono stati selezionati e marcati 21 frassini (con DPU: da 20 a 96 cm, Ø: 32,7 cm). Tra il 2018 e il 2022, il diradamento delle chiome e la presenza di necrosi alla base dei fusti sono stati valutati tre volte su un totale di 147 di questi frassini (compresi i frassini morti).

Nel periodo di osservazione di 4 anni, abbiamo osservato un aumento massiccio della rarefazione delle chiome e della presenza di necrosi alla base dei fusti. La percentuale di frassini con un basso diradamento della chioma (inferiore al 25%) è scesa dal 41,5% nel 2018 al 4,1% nel 2022. Allo stesso tempo, la percentuale di frassini con necrosi visibili alla base dei fusti è aumentata dall'11,7% nel 2018 al 75,2% nel 2022.

Nell'estate del 2022, il 71,9% di 128 frassini vivi presentava necrosi alla base dei tronchi o lungo i contrafforti radicali. Armillaria è stato trovato in quasi tutte le necrosi (92,4%). Nella maggior parte dei casi non è stato possibile ricostruire se le necrosi fossero state colonizzate da Armillaria in via secondaria, oppure direttamente, poiché la decomposizione era troppo avanzata. Tra le varie parcelle esaminate, la percentuale di frassini con necrosi alla base dei fusti variava tra il 50% e il 100%. Con l'aumento del grado di diradamento delle chiome, anche la percentuale di frassini con presenza di necrosi aumentava.

La specie esatta di Armillaria ha potuto essere determinata con successo sulle necrosi di 73 frassini. Le specie identificate erano:

- A. gallica (71,2%)

- A. cepistipes (23,3%)

- A. mellea (3 frassini)

- A. borealis (1 frassino)

Ciò significa che le specie di Armillaria considerate come parassiti secondari in grado di indebolire le piante ospitanti, sono chiaramente dominanti. Ciò indica che il patogeno Armillaria probabilmente colonizza i frassini solo quando sono sufficientemente indeboliti dalla malattia dell’avvizzimento del frassino o quando le necrosi alla base dei fusti causate dal medesimo fungo patogeno Hymenoscyphus sono già presenti e rappresentano dei punti di ingresso.

Stima della stabilità degli alberi tramite prove di trazione

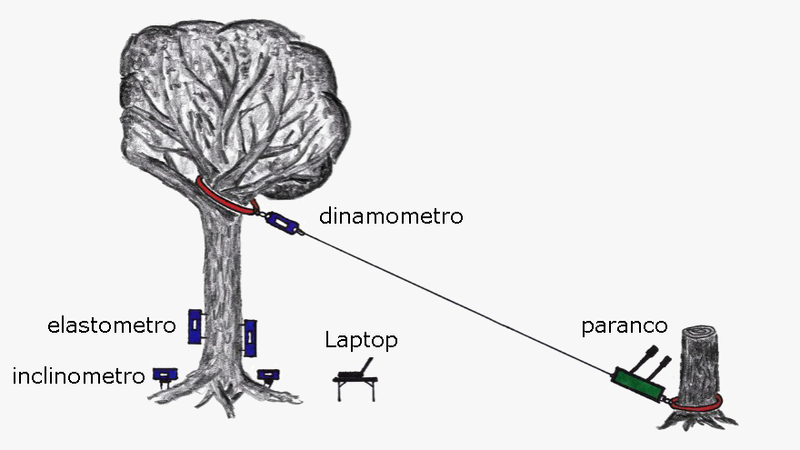

Per capire se la stabilità dei frassini può essere prevista in base al grado di danneggiamento della base del tronco e della chioma, i ricercatori hanno determinato la stabilità e la resistenza alla rottura del fusto su 30 frassini (con DPU da 30 a 70 cm, Ø: 41,0 cm) mediante prove di trazione (Fig. 6). In questo metodo non distruttivo, un cavo di trazione viene fissato alla base della chioma dell'albero. Con l’ausilio di un tirfor o di un paranco manuale varie forze vengono trasferite all'albero lungo un cavo messo in trazione. Allo stesso tempo, dei sensori altamente sensibili posizionati sui contrafforti radicali che rilevano l’inclinazione dei fusti (inclinometri) e sensori di deformazione (elastometri) applicati nella zona del fusto registrano le reazioni dell'albero sottoposto alle trazioni.

Per evitare danni all'apparato radicale, l'albero viene tirato fino a un'inclinazione massima di 0,25°. In questo intervallo di misurazione, l'albero si deforma in modo elastico e comunque reversibile, per poi ritornare completamente alla posizione originale. Infine, la stabilità e il grado di resistenza alla rottura in condizioni di tempesta (velocità media del vento di 90 km/h, con raffiche tempestose fino a 131 km/h) possono essere stimate sulla base dei valori di inclinazione e allungamento registrati, analizzati in funzione dei valori limite di elasticità del legno fresco di frassino e dell’analisi delle sollecitazioni provocate del vento.

I test di trazione hanno mostrato che 6 dei 30 frassini esaminati avevano un'elevata probabilità di cadere o di rompersi durante una tempesta. Cinque di questi frassini presentavano necrosi o marciumi alla base del fusto o lungo i contrafforti radicali. Il sesto frassino a rischio presentava gravi lesioni da esbosco causati da macchinari forestali. Tuttavia anche il 71,4% dei frassini apparentemente privi di rischio da schianti provocati dal vento presentava necrosi più o meno estese alla base del fusto o lungo i contrafforti radicali. Al contrario, i frassini privi di necrosi, marciumi o lesioni alla base del fusto o lungo le radici non si sono mai trovati in condizioni di rischio di sradicamenti o di rotture. Analogamente, i frassini con bassa intensità di necrosi o con un diradamento della chioma inferiore al 50% erano sicuri. Non appena il grado di danneggiamento era maggiore, il rischio di perdita di stabilità aumentava moderatamente. Tuttavia, con una rarefazione della chioma pari o superiore al 75%, il rischio di perdita di stabilità aumentava in modo significativo.

Raccomandazioni per la pratica

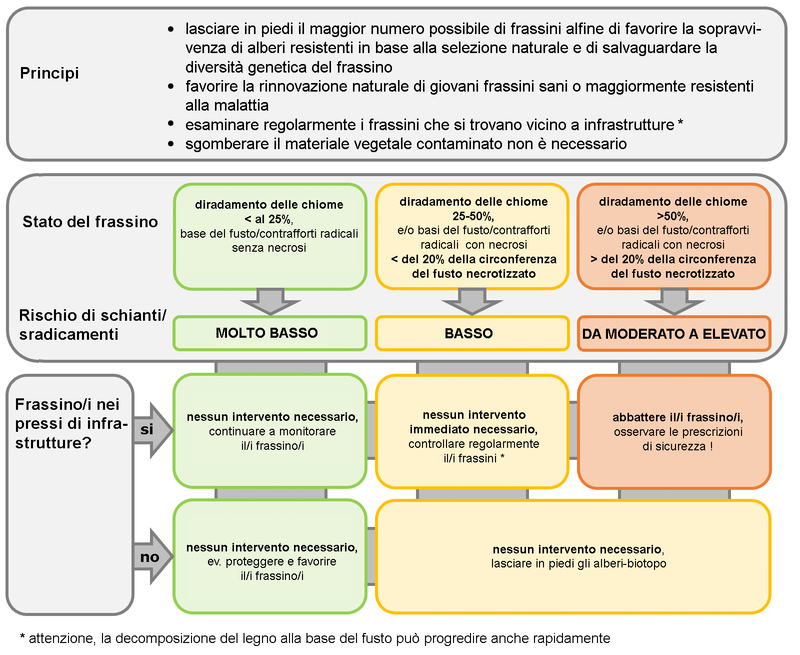

Le modalità di gestione dei frassini malati dipendono fondamentalmente dalle condizioni stazionali (Fig. 7). In linea di principio, dei provvedimenti sono necessari solo sui siti nei quali esiste un rischio significativo per le persone o le infrastrutture e nei quali sono presenti frassini malati o feriti. È importante non solo considerare il grado di diradamento della chioma, ma anche ispezionare attentamente la base del tronco per individuare necrosi e lesioni.

Per individuare le necrosi e una possibile infestazione da Armillaria è spesso necessario ripulire la base del tronco dalla vegetazione o dal muschio e cercare con cura le aree sospette (corteccia infossata o cedevole, flussi di resina o essudati, ...) ed eventualmente anche esaminare lo stato di salute della corteccia su piccole aree, grattandola con cautela con un coltello o uno scalpello.

Fig. 7: Schema di aiuto decisionale per la gestione degli alberi di frassino colpiti dall’avvizzimento/deperimento del frassino (agli stadi di sviluppo da perticaia a fustaia matura). L’istituto federale di ricerca WSL non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti/danni. Il rischio di rottura di rami morti non viene tenuto in considerazione. Fonte/autore dello schema: WSL

Nei siti a rischio per le persone o le infrastrutture, è probabilmente più sicuro rimuovere i frassini non appena la chioma è moderatamente diradata, soprattutto se è presente una necrosi (con o senza Armillaria) alla base del tronco (Fig. 7). Non appena sono presenti necrosi, si può presumere che la decomposizione alla base del fusto o sui contrafforti radicali continui a progredire. Attualmente non è chiaro quanto rapidamente questo processo avvenga, ma un'infezione da Armillaria può spesso diffondersi rapidamente in un breve periodo di tempo.

Traduzione: Fulvio Giudici, Sant’Antonino