La chalarose du frêne, appelée aussi dépérissement des pousses du frêne, est une maladie provenant d'Asie, causée par le champignon Hymenoscyphus fraxineus (un petit gobelet blanc de 5 à 10 millimètres). Le champignon a été identifié pour la première fois en Suisse en 2008, sur des frênes dans le canton de Bâle-Ville. Il s'est ensuite propagé de manière fulgurante, et depuis 2015, il est présent dans toute la Suisse. Durant l'été, le champignon infecte les feuilles des frênes, puis se répand dans les pousses où il cause leur dépérissement, avec cette image caractéristique (fig. 1).

Des infections de H. fraxineus annuellement récurrentes conduisent à un dépérissement progressif de la couronne et dans le pire des cas à la mort de l'arbre. Cet agent pathogène responsable du dépérissement des pousses du frêne peut en outre causer des nécroses au pied de l'arbre (fig. 3). Si elles s'étendent sur quasi toute la circonférence, les frênes ont alors de grandes chances de succomber. La destruction du pied du tronc va être fortement accélérée si ces nécroses sont colonisées par l'armillaire (Armillaria spp., un champignon avec chapeau et pied, haut de 15 à 25 centimètres) ou par d'autres organismes nuisibles secondaires.

Infection de l'arbre via des contacts racinaires et des rhizophores

En Suisse, cinq espèces différentes d'armillaire sont présentes en forêt. Elles sont toutes largement répandues et ont une fonction importante d'un point de vue écologique. En tant qu'agent pathogène de la pourriture blanche, l'armillaire est à même de décomposer la cellulose ainsi que la lignine et contribue ainsi efficacement à la dégradation du bois mort. Par contre, d'un point de vue sylvicole, il est considéré comme un organisme nuisible qui s'attaque à des arbres sains (parasitisme primaire) ou affaiblis (parasitisme secondaire/parasitisme de faiblesse) et peut entraîner leur dépérissement. Les espèces d'armillaire se distinguent par leur pathogénicité et leur gamme d'hôtes (fig. 2).

Fig. 2: Caractéristiques des espèces d'armillaire présentes en forêt en Suisse en termes de pathogénicité et de gamme d'hôtes.

Des individus d'armillaire peuvent s'étendre sur de grandes zones (jusqu'à 965 hectares aux USA) et persister dans un peuplement forestier durant de nombreuses générations d'arbres. Ils se propagent grâce aux contacts racinaires entre les plantes ligneuses déjà infectées et celles qui ne le sont pas, ou par leurs rhizomorphes qui poussent dans le sol. Ces derniers sont des cordons mycéliens, avec une écorce mélanisée, et ressemblent à des racines.

Si l'armillaire pénètre dans le système racinaire de l'arbre, il colonise le cambium, où il forme des coussinets mycéliens blancs en forme d'éventail (fig. 3). En même temps, l'armillaire commence à décomposer le bois. Tant que l'infection est cantonnée à une partie du système racinaire ou du pied de l'arbre seulement, les arbres continuent généralement de vivre. Leur stabilité peut en être par contre altérée.

Dans les forêts suisses, A. cepistipes et A. gallica dominent en tant que parasites de faiblesse. Les deux espèces forment dans le sol des réseaux denses de rhizomorphes. Des deux espèces de parasites primaires A. ostoyae et A. mellea, seule la première est commune en forêt. Elles forment rarement ou presque pas de rhizomorphes.

Des frênes instables sont un grand danger

Actuellement, la chalarose avance rapidement dans les peuplements de frênes concernés, à tel point que la pérennité de cette essence est menacée dans les forêts suisses. Il semble cependant qu'une petite partie des frênes soient résistants à la maladie et il est permis de penser qu'avec le temps, une nouvelle génération de frênes plus résistants apparaisse ou puisse être élevée en pépinière. D'ici là, seule reste l'option de gérer la situation au mieux.

Le plus grand défi actuellement est de limiter autant que possible pour la population et les infrastructures les risques liés à des arbres qui se renversent. Les expériences faites dans la pratique montrent que ce ne sont pas seulement les frênes morts qui posent problème, mais aussi, pendant une tempête, des frênes qui ont encore leurs feuilles. Des frênes qui se renversent même par beau temps et absence de vent ont été observés sporadiquement. Les frênes renversés ont entre eux des points communs. Leur système racinaire ou une partie de celui-ci est souvent dans un état de décomposition avancée, et les caractéristiques typiques d'une infection par l'armillaire sont visibles, telles que coussinets mycéliens, pourriture blanche ou rhizomorphes.

En plus des dégâts causés aux infrastructures, il est extrêmement regrettable que la chute de frênes ait aussi provoqué des décès en Suisse.

Détérioration massive en peu de temps

Afin de mieux comprendre les interactions entre le dépérissement des pousses du frêne et une infection par l'armillaire, l'Institut fédéral de recherches WSL a mené des études sur 10 placettes de recherche dans l'est du Plateau suisse. Dans chaque surface, 21 frênes ont été choisis et marqués (diamètre à hauteur depoitrine, dhp 20 à 96 centimètres, 0 moyen: 32, 7 centimètres).

Des relevés de transparence des houppiers et de présence de nécroses au pied ont été effectués en 2018 et 2020. Ils ont été poursuivis en 2022 sur les frênes encore présents. Ces mesures de 2022 ont été complétées par une estimation des dommages au niveau du pied du tronc et de l'empattement des racines ainsi que par la détection d'une infection des nécroses par l'armillaire. En cas de présence, des échantillons étaient récoltés pour une détermination ultérieure de l'espèce au laboratoire. En tout, 14 7 frênes (y compris des frênes morts) ont été examinés trois fois entre 2018 et 2022.

Durant cette période d'observation de quatre ans, une augmentation massive de la transparence des houppiers et des nécroses au pied a été constatée. La part des frênes avec une faible transparence du houppier (moins de 25%) est passée de 41,5% en 2018 à 4,1% en 2022. Dans le même temps, la proportion des frênes présentant des nécroses au pied est passée de 11,7% en 2018 à 75,2% en 2022.

Durant l'été 2022, 128 frênes vivants ont été étudiés. Parmi ceux-ci, 71,9% présentaient des nécroses au niveau du pied ou de l'empattement des racines. L'armillaire a été détecté dans presque toutes les nécroses (92,4%). Du fait de l'état de décomposition trop avancé, il n'a pas été possible dans la plupart des cas de déterminer si les nécroses avaient été colonisées par l'armillaire de manière secondaire ou occasionnées directement par le champignon. Dans quelques cas, en plus de l'armillaire, H. fraxineus ou d'autres champignons lignivores ont pu être mis en évidence. La part des frênes présentant des nécroses au pied a varié d'une placette à l'autre entre 50 et 100% . La part des frênes avec des nécroses s'est accrue avec l'augmentation de la transparence des houppiers.

L'espèce d'armillaire présente dans les nécroses a pu être déterminée sur 73 frênes. Voici les espèces trouvées:

- A. gallica (71.2%)

- A. cepistipes (23.3%)

- A. mellea (3 frênes)

- A. borealis (1 frêne)

Ainsi, les espèces d'armillaire considérées comme parasites de faiblesse dominent. Cela indique que l'armillaire ne colonise les frênes qu'une fois ceux-ci suffisamment affaiblis par la chalarose ou que les nécroses dues à cette maladie puissent servir de porte d'entrée au niveau du pied de l'arbre.

Stabilité et essais de traction

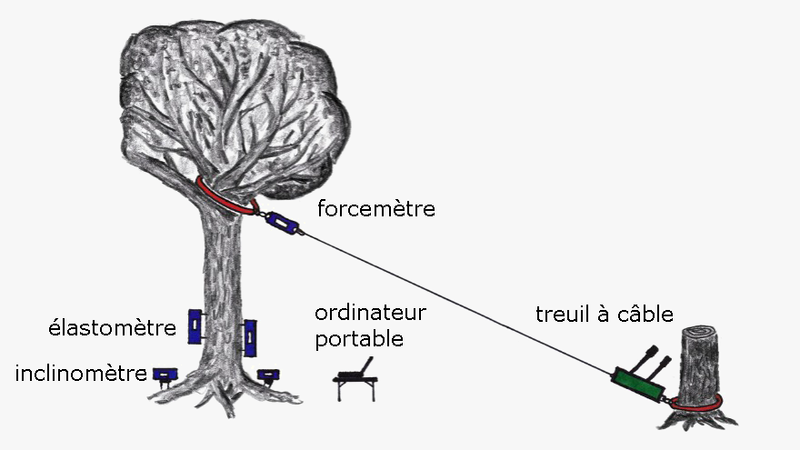

Pour savoir s'il est possible de prédire la stabilité des frênes sur la base des dommages aux niveaux du pied et de la couronne, 30 frênes (dhp 30 à 70 centimètres, 0 moyen: 41,0 cm) ont été soumis à des essais de traction afin de déterminer leur solidité et leur résistance à la rupture (fig 6). Cette méthode non destructive pour l'arbre consiste à fixer un câble de traction dans la couronne. À l'aide d'un tire-câble, différentes tractions sont exercées sur l'arbre. En même temps, des capteurs extrêmement sensibles, d'inclinaison au niveau des racines (inclinomètres) et d'élasticité (élastomètres) dans la zone du tronc, mesurent les réactions de l'arbre et les transmettent à un ordinateur.

Afin d'éviter tout dommage au système racinaire, la traction exercée ne va pas induire une inclinaison de l'arbre de plus de 0,25°. Cette plage de mesure permet à l'arbre de se déformer de manière élastique et réversible et de revenir finalement à sa position initiale. Sur la base des valeurs d'inclinaison et d'allongement relevées, des limites d'élasticité du bois vert de frêneainsi que de l'analyse de la charge de vent, la stabilité et la résistance à la rupture peuvent finalement être estimées pour des conditions de tempête (vitesse moyenne du vent de 90 km/h, rafales d'ouragan pouvant atteindre 131 km/h).

Les essais de traction ont eu pour résultat que 6 des 30 arbres testés présentaient une forte probabilité de renversement ou de casse dans des conditions de tempête. Cinq parmi ceux-ci avaient des nécroses ou de la pourriture au niveau du pied ou de l'empattement des racines. Le sixième était marqué par d'importants dégâts de débardage. Toutefois, 71,4% des frênes à même de résister au vent présentaient aussi des nécroses plus ou moins marquées au niveau du pied ou de l'empattement des racines. Par contre, aucun des frênes sans nécrose, pourriture ou blessure dans ces zones ne présentait de risque de renversement ou de casse. Il en est allé de même pour les frênes avec des nécroses de faible intensité ou avec une transparence du houppier inférieure à 50%. Le risque d'une perte de stabilité augmentait modérément dès le dépassement de ces seuils. Ce risque devenait nettement plus élevé avec un degré de transparence de plus de 75%.

Recommandations pour la pratique

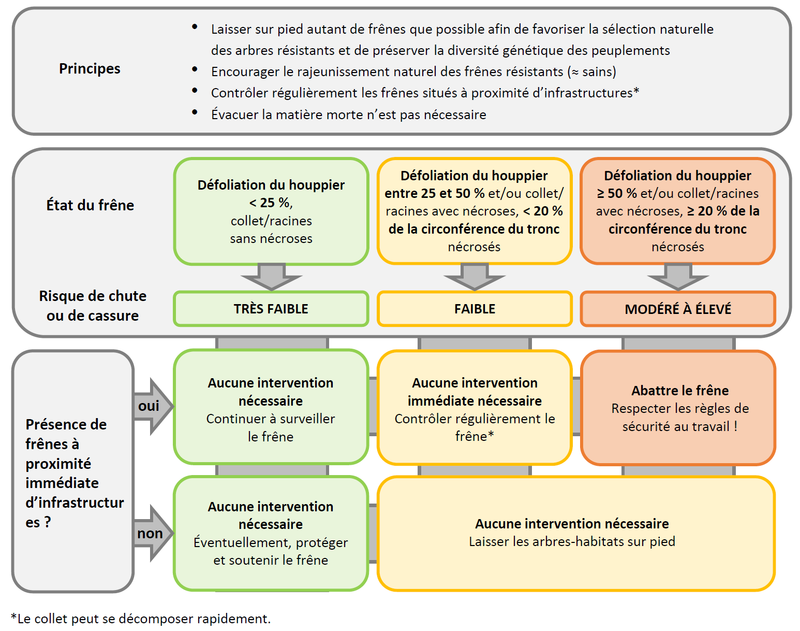

La manière de gérer des frênes malades dépend beaucoup de l'endroit où ils se trouvent. En principe, en présence d'arbres malades ou blessés, des mesures ne sont nécessaires qu'en cas de danger pour la population ou des infrastructures. Il est important de ne pas seulement observer le degré de transparence de la couronne, mais aussi de rechercher attentivement des nécroses et des blessures au niveau du pied de l'arbre.

Pour pouvoir découvrir des nécroses ou une infection par l'armillaire, il est souvent nécessaire de dégager le pied de toute végétation ou mousse et de bien examiner les zones suspectes (écorce renfoncée, écoulement de sève ou autre, écorce molle) et éventuellement de tester l'état de l'écorce sur de petites surfaces à l'aide d'un couteau ou d'un ciseau à bois.

Dans les zones à risques pour la population ou les infrastructures, il est plus sûr de couper les frênes dès le moment où le houppier atteint un degré de transparence modéré, en particulier lorsque des nécroses (avec ou sans armillaire) sont présentes au pied (fig. 7). Cela indique que la décomposition des racines et du pied de l'arbre va se poursuivre. L'évolution de ce processus n'est pas encore claire actuellement, mais une infection par l'armillaire peut en peu de temps prendre beaucoup d'ampleur.