Fig. 1 - Grazie alla sua posizione su pendii ripidi e inaccessibili la foresta su blocchi di abete rosso di Scatlè a Brigels (GR) nella Surselva (Reno anteriore) è stata preservata per secoli da interventi umani. Per questo motivo nella prima riserva forestale creata in Svizzera si trova una delle ultime foreste primarie di abeti dell'arco Alpino.

Fig. 2 - Per gli standard dell’Altopiano, la riserva forestale "Mettlenrein-Höchi" (in alto a sinistra) creata a Wynau (BE), con i suoi 168 ettari di estensione è relativamente grande.

Fig. 3 - Nella "Leihubelwald" (in basso a sinistra) presso Giswil (OW) gli alberi di abete rosso e abete bianco che raggiungono i 42 metri di altezza documentano l’involuzione verso la foresta naturale.

Fig. 4 - Funghii superiori, come ad esempio il fungo-esca (Fomitopsis pinicola) fotografato nella riserva forestale giurassiana del " Bois Banal" sono il più importante gruppo di organismi di decompositori per il legno morto.

Fig. 5 - Nella riserva forestale naturale "Bois Banal" sul territorio comunale di Clos du Doubs (JU), l'abete bianco è sempre più soppiantato dal faggio. Il legno morto fornisce l'habitat per migliaia di insetti, funghi e licheni.

Fig. 7 - Un bosco di faggi con asperula odorata situato nella riserva "Schlossflue" nei pressi di Twann (BE), sopra al lago di Bienne. Oltre a questa comunità forestale diffusa anche nella Svizzera centrale, vari boschi termofili e a fronde miste, tipiche delle pendici meridionali del Giura compongono i 68 ettari della riserva. Interventi di cura forestali vengono eseguiti solo per impedire la ricrescita degli arbusteti e per prevenire l'imboschimento di radure ricche di specie e prati secchi.

Foto: Markus Bolliger

Molti viaggiatori che si recano negli Stati Uniti vanno in estasi per le vaste riserve forestali famose come Redwood, Sequoia e Yellowstone, situate nei parchi nazionali americani che hanno gli stessi nomi. Con la sola eccezione delle foreste di montagna del Parco Nazionale dell'Engadina, lasciate allo stato naturale, in Svizzera non si trovava nulla di simile. L'idea di creare grandi riserve forestali si è da noi affermata assai lentamente. Ancora negli anni ‘90, solo un misero 1,5 per cento della superficie forestale svizzera era stato designato come riserva. Secondo molti proprietari forestali e politici, a quel tempo non era necessario operare in quella direzione. L'opinione prevalente era che le bandite di caccia e le aree per il ripopolamento della selvaggina permettevano già di raggiungere gli obiettivi chiave nel campo della protezione della natura. Se confrontato con le formazioni forestali poco naturali che si trovano all’estero, il bosco svizzero, grazie alle modalità di gestione prossime allo stato naturale, veniva generalmente considerato come un’unica grande riserva.

Ci furono grandi reazioni di sorpresa tra i proprietari forestali e le autorità, allorquando si levarono delle voci che chiedevano ulteriori riserve forestali: il WWF ne chiedeva il 10 per cento, l’organizzazione Pro Natura il 18 percento e alcuni giovani attivisti ambientalisti che protestavano di fronte al palazzo Federale esigevano addirittura il 50 per cento. L'impulso iniziale venne dato a seguito del Vertice della Terra a Rio del 1992. I firmatari della Convenzione sulla diversità biologica, inclusa la Svizzera, s'impegnarono allora nella creazione di riserve forestali generosamente dimensionate.

In queste aree protette la biodiversità deve avere la priorità sulle altre funzioni delle foreste, come la raccolta del legname oppure lo svago. Nelle riserve si vogliono inoltre preservare le fasi di disgregazione e quella pioniere dei popolamenti, poco interessanti dal profilo economico, ma di estremo valore da quello ecologico. Il fine perseguito è quello di offrire una varietà di habitat per le specie animali e vegetali rare.

Il concetto delle riserve forestali in Svizzera

Il governo in seguito ha dato mandato di elaborare un documento di riferimento quale base per approntare una politica svizzera in materia di riserve forestali, la cui progettazione e implementazione venne affidata ai Cantoni. Nel 1998 si pubblicò il documento "concetto delle riserve forestali in Svizzera", che indicava il potenziale e forniva indicazioni per la progettazione e la creazione di riserve forestali. L'appendice conteneva inoltre le mappe che indicavano le zone potenzialmente idonee.

Questo testo fornì ampio materiale di discussione alle parti interessate. Nel 2001, l'Ufficio federale dell'ambiente e i Direttori forestali cantonali concertarono un documento sugli "indirizzi di una politica svizzera per le riserve forestali" che definivano degli obiettivi nazionali concreti. Su tale base, entro il 2030 il 10 per cento della superficie forestale svizzera dovrà essere classificata come riserva. In circa la metà di tutte le superfici delimitate quale riserve forestali si intende permettere nuovamente l'evoluzione naturale dello stato delle foreste. In tali riserve forestali naturali (RFN) si rinuncia, completamente o in larga misura, a qualsiasi trattamento selvicolturale. A seconda delle condizioni presenti, è inoltre possibile definire delle regolamentazioni: ad esempio sulle regolazioni delle popolazioni di animali selvatici tramite la caccia, sui tagli di messa in sicurezza lungo le strade e sulle possibilità di intervento di lotta contro gli incendi boschivi. Altrimenti occorre lasciare spazio assoluto al libero sviluppo naturale dei boschi, in modo da rafforzare in particolare lo sviluppo di quegli organismi che sopravvivono solo brevemente nelle foreste gestite, come ad esempio gli insetti che abitano il legno e i funghi. Circa un quinto di tutte le piante e gli animali che vivono nella foresta - quindi più di 6000 specie - dipendono dalla presenza di legno morto, sia come fonte alimentare, sia di habitat.

Il restante 5 per cento della superficie boschiva complessiva servirà come riserva forestale con statuto speciale (RFS). Per mantenere la qualità ambientale di determinati habitat e promuovere specie animali e vegetali selezionate, sono infatti possibili e spesso necessari, interventi mirati. Questi includono la decespugliatura di rocce e ghiaioni che albergano popolazioni di rettili, o dei sistemi per mantenere prive di vegetazione arborea radure favorevoli allo sviluppo di farfalle, orchidee o del gallo cedrone.

Un altro esempio sono i programmi di promozione della quercia sostenuti dall’UFAM. In tal modo la Confederazione intende preservare e promuovere la diffusione, tra gli altri, del picchio rosso mezzano e del cervo volante.

Inoltre, vi è l'intenzione di creare all'interno della zone delimitate come riserve, 30 grandi riserve con una estensione di almeno 500 ettari, avendo attenzione che esse siano ragionevolmente distribuite tra le varie regioni.

Oltre a questo obiettivo quantitativo, il concetto formula anche obiettivi qualitativi. Si punta ad avere un'adeguata rappresentatività delle oltre 120 cenosi forestali presenti nel nostro paese, con particolare attenzione alle tipologie forestali rare e a rischio di estinzione. Per quest'ultime il nostro Paese ha anche una responsabilità internazionale, ad esempio nel tutelare i larici-cembreti delle Alpi Centrali o i boschi di pino montano con rododendro e sfagno.

Bilancio intermedio dell‘UFAM

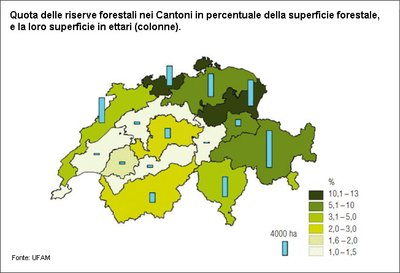

Dopo i primi 10 dei 30 anni previsti, in tutti gli obiettivi quantitativi i Cantoni hanno già raggiunto almeno la metà dei traguardi prefissati, come mostra una valutazione intermedia allestita dall’UFAM. Attualmente in totale sono state create riserve che coprono il 4,6 per cento dell'area forestale, delle quali il 2,5 per cento sono RFN e il 2,1 per cento RFS. Tuttavia, il valore varia tra le diverse regioni. "I dati disponibili dai Cantoni ci incitano all'ottimismo, in quanto abbiamo raggiunto già quasi metà strada dell'obiettivo quantitativo", dice Markus Bolliger della sezione Caccia, animali selvatici e biodiversità forestale dell’UFAM.

Per un'analisi più approfondita degli aspetti qualitativi la Confederazione necessita precisi dati geografici per ciascuna riserva. L’UFAM sta elaborando delle statistiche complete, che dovrebbero essere disponibili alla fine del 2012. Secondo Markus Bolliger "nei prossimi anni sarà probabilmente più difficile delimitare nuove, e specialmente, grandi aree come riserve. In particolare i proprietari forestali sono sempre meno disposti a rinunciare a lungo termine alle utilizzazioni del legname nelle loro foreste." I motivi sono probabilmente molteplici. Ad esempio, il proprietario è emotivamente attaccato alla propria proprietà boschiva, non intende vincolarsi troppo per il futuro oppure ritiene insufficiente il sostegno finanziario da parte dell'ente pubblico.

Servono ulteriori riserve grandi

Markus Bolliger vede dei punti deboli anche nella distribuzione regionale delle riserve, nella loro estensione e riguardo la rappresentatività delle varie tipologie boschive. Insufficientemente rappresentati sono ad esempio i boschi che caratterizzano il paesaggio come le faggete, le acerete miste con abete bianco e faggio, le peccete con abete bianco oltre che le pinete ed i boschi golenali. Ciononostante attualmente esistono già 18 grandi riserve con una superficie forestale di almeno 500 ettari ciascuna, che tuttavia si concentrano principalmente in poche regioni. "La creazione di altre grandi riserve in tutte le regioni è possibile solo se i Cantoni collaboreranno strettamente anche tra di loro," afferma la ricercatrice del Politecnico Federale di Zurigo Jasmin Bernasconi.

Il suo bilancio provvisorio, inserito come parte del suo lavoro di Bachelor, di oltre 10 anni di politica comune tra la Confederazione e i Cantoni in materia di riserve forestali mostra, che in più della metà dei siti le autorità non hanno ancora lavorato con i Cantoni limitrofi alfine di creare delle grandi riserve. I servizi forestali dovrebbero investire sicuramente di più in questo ambito, perché la dimensione delle riserve è molto importante. "Molte riserve forestali sono troppo piccole per poter soddisfare le funzioni ecologiche auspicate", afferma Markus Bolliger. "Per garantire che tutte le fasi di sviluppo possano svilupparsi su una determinata area, occorre che la riserva abbia una superficie minima determinata - vale a dire almeno 40, meglio ancora 100 e più ettari."

Relitti di cedui composti

Non sempre la diversità delle specie arboree nelle riserve è più ricca che nelle foreste gestite naturalmente. Nell’RFN "Bois de Chênes" a Nyon (VD), per esempio, ci sono molti alberi di quercia, come lascia intuire il toponimo. Tuttavia, essi non sono il risultato di dinamiche forestali naturali, ma un prodotto della gestione forestale precedente, le cui tracce sono ancora ben visibili. Ceppaie di querce tagliate e popolamenti con elevata percentuale di querce suggeriscono che il "Bois de Chênes" prima era un bosco gestito come ceduo composto. Si permetteva così ad alcune querce di crescere e di invecchiare e le si abbatteva quando raggiungevano il diametro corrispondente agli assortimenti legnosi da opera. Nel frattempo, dallo strato inferiore, venivano utilizzati ogni 30 anni i polloni quale legname da ardere.

Altre specie legnose presenti nel "Bois de Chênes" sono delle specie relitto di tipo culturale, come ad esempio gli arbusti di maggiociondolo o di corniolo, così come esemplari di conifere, come i pecci, l’abete bianco, il larice e la douglasia. Per approvvigionare una fabbrica di fiammiferi situata nelle vicinanze, erano stati anche piantati dei pioppi provenienti dal Nord America.

Più legna morta e alberi giganti

Nel 1961 il Comune vodese di Grenolier ha ceduto i diritti di utilizzo del "Bois de Chênes" al Cantone, che nel 1966 ha emesso un ordine di protezione per una superficie di 160 ettari composta da boschi e radure. Da allora nel "Bois de Chênes", i faggi sono in aumento, come ovunque in Svizzera nelle zone più basse. Peter Brang, collaboratore dell'istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL) e co-autore del libro pubblicato in lingua tedescaRiserve forestali. 50 anni di sviluppo naturale delle foreste svizzere (Waldreservate: 50 Jahre natürliche Waldentwicklung in der Schweiz. Haupt, 2011), punta ad uno sviluppo a lungo termine: "Dal momento che il faggio ha una chioma densa e produce molta ombra, molte altre specie arboree sono messe sotto pressione. Di conseguenza la diversità delle specie arboree diminuisce lentamente. Per contro, la quantità di legno morto e quindi il numero di specie di insetti, uccelli e funghi che dipendono dal legno morto, sta aumentando fortemente. Più a lungo termine, quando l’attuale generazione di faggi che sta invecchiando sarà sostituita, la diversità di specie dovrebbe comunque aumentare nuovamente, soprattutto dopo eventi di disturbo come le tempeste".

La biodiversità in una foresta naturale osservata in un dato momento è quindi solo una foto istantanea di un film continuo, che prosegue a ritmo rallentato, per poi subire un’accelerazione improvvisa quando subentrano eventi come una tempesta o un incendio. Diversamente avviene nelle foreste gestite - nelle quali il film termina ancora prima che tutti i protagonisti abbiano potuto esibirsi.

Traduzione: Fulvio Giudici, Sant Antonino