Fig. 1 - Situé sur un versant raide, difficile d’accès, le bois de Scatlè près de Brigels (GR), dans la Surselva, a été préservé durant des décennies de toute intervention humaine. C’est pourquoi cette première réserve forestière naturelle de Suisse abrite l’une des rares forêts primitives d’épicéas subsistant dans les Alpes.

Fig. 2 - La réserve forestière de Mettlenrein-Höchi à Wynau (BE), fait 168 hectares, ce qui est plutôt grand sur le Plateau.

Fig. 3 - Dans la réserve forestière de Leihubel, près de Giswil (OW), des sapins et des épicéas hauts parfois de 42 mètres attestent le retour de la forêt naturelle.

Fig. 4 - Parmi les organismes qui dégradent le bois mort, les champignons supérieurs tels que ce polypore marginé (Fomitopsis pinicola) photographié dans

la réserve forestière naturelle du Bois Banal (JU) constituent le groupe le plus efficace.

Fig. 5 - Dans la réserve forestière naturelle du Bois Banal, sur la commune de Clos du Doubs (JU), le hêtre évince de plus en plus le sapin. Le bois mort abrite des milliers d’insectes, de champignons et de lichens.

Fig. 7 - Une hêtraie à aspérule dans la réserve de Schlossflue, au-dessus de Douanne (BE), sur le lac de Bienne. Outre cette association forestière très répandue également sur le Plateau, l’aire protégée de 68 hectares compte différentes forêts mixtes de feuillus thermophiles, typiques du pied sud du Jura.

Bien des voyageurs s'extasient devant les immenses parcs nationaux américains de Redwood, Sequoia ou Yellowstone. Il est vrai qu'à part les forêts sauvages du Parc national des Grisons, il n'existe rien de semblable chez nous. L'idée de créer de grandes réserves forestières a mis du temps à s'imposer. Dans les années 1990, à peine 1,5% de l'aire boisée était protégée. A l'époque, beaucoup de propriétaires et de responsables politiques estimaient que c'était suffisant. Depuis la création des districts francs et le rétablissement des populations de gibier, les principaux objectifs de la protection de la nature paraissaient atteints. Gérée dans le respect de la nature, la forêt suisse était déjà considérée en elle-même comme une grande réserve, comparée aux peuplements souvent artificiels des autres pays.

Cependant, des voix se sont élevées pour réclamer davantage de réserves forestières: le WWF en demandait 10%, Pro Natura 18%, et un jeune activiste sur la Place fédérale en exigeait même 50%! C'est que lors du premier Sommet de la Terre de 1992 à Rio, les Etats signataires de la Convention sur la diversité biologique, dont la Suisse, s'étaient engagés à créer des zones protégées étendues dans lesquelles la biodiversité aurait la priorité sur les autres fonctions de la forêt, comme l'exploitation du bois ou la détente. Le stade pionnier et la phase de sénescence, peu intéressants du point de vue économique mais d'une grande valeur écologique, y seraient maintenus afin d'offrir des habitats diversifiés aux animaux et plantes rares.

La stratégie

La Confédération a donc fait élaborer un document décrivant les principes de la politique suisse dans ce domaine, tout en laissant aux cantons la tâche de l’aménager et de la mettre en pratique. Publiée en 1998, cette stratégie présentait le potentiel existant et donnait des indications concernant la planification et la création de réserves forestières. Elle contenait en annexe des cartes qui signalaient les régions adaptées, fournissant ainsi matière à maintes discussions.

En 2001, l’OFEV et les chefs des départements forestiers cantonaux adoptaient un document commun définissant les objectifs concrets de la politique en matière de réserves forestières. D’ici 2030, 10% de l’aire boisée doit être délimitée comme réserve. Une moitié sera constituée de réserves naturelles où la forêt peut se développer librement. Autrement dit, les interventions y sont totalement ou en grande partie supprimées. Seules la régulation des effectifs de gibier par la chasse, les coupes de sécurité au bord des routes et la lutte contre les incendies sont admises. L’objectif est de renforcer des organismes tels que les insectes et les champignons du bois, sachant qu’un cinquième environ de la faune et des végétaux de nos forêts, soit 6000 espèces, ont besoin de l’habitat et de la nourriture offerts par le bois mort.

L’autre moitié de la surface délimitée sera affectée à des réserves particulières. Dans celles-ci, des interventions ciblées sont possibles, voire nécessaires pour conserver la qualité écologique de certains biotopes et favoriser des espèces végétales et animales déterminées. Il peut s’agir du débroussaillage d’éboulis abritant des populations de reptiles, ou encore du dégagement de clairières propices aux papillons, aux orchidées ou au grand tétras.

Autre exemple, les programmes de développement du chêne soutenus par l’OFEV, qui visent notamment à sauvegarder un oiseau et un scarabée: le pic mar et le cerf-volant. La stratégie prévoit, au sein de ce territoire, la création de 30 grandes réserves d’au moins 500 hectares réparties de façon équilibrée dans les différentes régions de Suisse. Elle formule également des objectifs qualitatifs. Ainsi, les associations végétales recensées chez nous – il en existe plus de 120 – doivent être bien représentées, en tenant spécialement compte des types forestiers rares et menacés pour lesquels notre pays assume une responsabilité internationale. C’est le cas des forêts de mélèzes et arolles des Alpes centrales, ou des pinèdes de montagne à rhododendron et à sphaigne.

Bilan intermédiaire positif

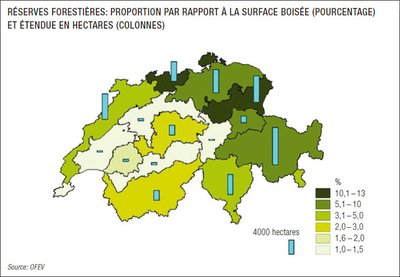

Selon un premier bilan intermédiaire de l’OFEV, dix ans après le lancement de ce programme étalé sur 30 ans, une bonne moitié des objectifs quantitatifs ont été atteints. Actuellement, 4,6% de la surface forestière est délimitée sous forme de réserves naturelles (2,5%) et de réserves particulières (2,1%). Cette proportion varie toutefois suivant les régions. "Les chiffres fournis par les cantons nous permettent d’être optimistes ", constate Markus Bolliger, de la section Chasse, faune sauvage et biodiversité en forêt de l’OFEV. Pour pouvoir affiner l’analyse qualitative, la Confédération a encore besoin des données géographiques exactes de chaque réserve. L’OFEV est en train d’établir une statistique détaillée qui devrait être disponible fin 2012. Selon Markus Bolliger, "ces prochaines années, il sera plus difficile de délimiter des réserves étendues d’un seul tenant. Car les propriétaires forestiers disposés à se priver à long terme de l’exploitation de leur bois sont toujours moins nombreux." Certains lui sont attachés sentimentalement, d’autres ne veulent pas engager leur avenir ou estiment que les aides publiques sont insuffisantes.

40 hectares et plus

Parmi les autres problèmes relevés par Markus Bolliger figurent la répartition régionale des réserves, leur étendue et la représentativité des types de forêts. Ainsi, les hêtraies, les hêtraies à sapin et à érable, les pessières-sapinières, les pinèdes et les forêts alluviales sont sous-représentées. Cela dit, on dénombre tout de même 18 réserves d'une surface minimale de 500 hectares, mais elles sont concentrées dans quelques régions. "Pour pouvoir créer de grandes réserves dans les autres parties de la Suisse, il faut que les cantons collaborent étroitement", constate Jasmin Bernasconi, chercheuse à l'EPFZ. Dans le cadre d'un travail de bachelor, elle a dressé un bilan intermédiaire des dix ans de politique commune de la Confédération et des cantons en la matière. Il en ressort que plus de la moitié des cantons n'ont pas encore coopéré avec leurs voisins pour délimiter de grandes réserves. Les services forestiers devraient investir davantage dans ce domaine, car la taille est un paramètre important. "Beaucoup de réserves forestières naturelles sont trop petites pour pouvoir remplir les fonctions écologiques recherchées", explique Markus Bolliger. "Pour que toutes les phases évolutives puissent se former sur une surface donnée, celle-ci devrait mesurer au moins 40 hectares, si possible 100 hectares et plus."

Le Bois de Chênes

La diversité des essences n’est pas forcément plus élevée dans une réserve que dans une forêt gérée de manière naturelle. Par exemple, comme son nom l’indique, la réserve du "Bois de Chênes", près de Nyon (VD), renferme de nombreux chênes. Ils ne sont toutefois pas le résultat d’une dynamique naturelle, mais le produit d’anciennes méthodes sylvicoles dont les traces sont encore bien visibles. Les souches coupées et les peuplements à forte proportion de chênes indiquent que par le passé, cette forêt était exploitée en taillis sous futaie. On y laissait vieillir certains chênes et on ne les abattait que lorsqu’ils avaient atteint un diamètre suffisant pour donner du bois d’œuvre. Entre-temps, le bois de feu était récolté tous les 30 ans dans la strate inférieure. Le "Bois de Chênes" renferme encore d’autres essences témoignant de ces pratiques culturales, dont des arbustes comme le cytise et le cornouiller mâle ou des résineux tels que l’épicéa, le sapin, le mélèze et le douglas. On y a même planté du peuplier d’Amérique destiné à une fabrique d’allumettes située à proximité.

L’ambivalence du hêtre

En 1961, la commune vaudoise de Grenolier a cédé l’usufruit du "Bois de Chênes" au canton, qui a édicté en 1966 une ordonnance mettant sous protection 160 hectares de forêt et de prairie forestière. Depuis lors, le hêtre est en forte progression, comme dans toutes les autres régions suisses de basse altitude. Peter Brang, collaborateur à l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) et co-auteur d’un ouvrage publié en allemand sur un demi-siècle de développement naturel dans les forêts suisses (Waldreservate. 50 Jahre natürliche Waldentwicklung in der Schweiz, Haupt, 2011), esquisse la macroévolution en ces termes: "Le hêtre possède une couronne dense et projette beaucoup d’ombre, faisant ainsi pression sur de nombreuses autres essences. La diversité recule ainsi peu à peu.

Par contre, la quantité de bois mort augmente fortement, et avec elle le nombre d'espèces d'insectes, d'oiseaux et de champignons qui en dépendent. Avec le temps, quand la génération de hêtres en train de pousser et de vieillir cédera sa place, les essences devraient recommencer à se diversifier, surtout après des perturbations comme des déracinements dus au vent."

La richesse en espèces observée à un moment donné dans une forêt naturelle ne représente donc qu'un instantané d'un film sans fin, qui tourne longtemps au ralenti, puis semble soudain accélérer lorsque les événements se précipitent suite à une tempête ou un incendie. Alors que dans une forêt de production avec ses abattages systématiques, le film s'interrompt brutalement avant même que tous les protagonistes ne soient entrés en scène.