L'abete bianco (Abies alba) è la terza specie arborea più diffusa in Svizzera e in termini di provvigione rappresenta il 15% del patrimonio forestale. Oltre al suo importante ruolo nelle foreste di protezione, l'abete bianco è una specie arborea rilevante nelle foreste a vocazione produttiva ed economica. Le proprietà e gli impieghi del suo legno sono molto simili a quelli dell'abete rosso. Poiché il suo legno è facile da impregnare, il legno di abete è preferibile laddove è richiesta una maggiore resistenza all'umidità.

Un’ampia gamma ecologica

In Svizzera l'abete bianco è noto come specie caratteristica delle stazioni provviste di una buona disponibilità idrica nella fascia montana delle regioni Prealpi e Alpi settentrionali. È una specie arborea diffusa in vaste aree del Ticino centrale e meridionale, dell'Altipiano e dell'Arco Giurassiano, penetrando persino nelle valli asciutte delle Alpi interne, come nel Vallese e nella Vallata grigionese del Reno. Con questa distribuzione l’abete bianco copre quindi condizioni di habitat decisamente diversificate.

Questa amplitudine ecologica viene peraltro ulteriormente estesa dalla sua presenza in comprensori delle regioni meridionali, sudorientali e orientali del continente europeo. Questa plasticità consente all'abete bianco di possedere tutti i requisiti per sopravvivere in Svizzera anche in condizioni modificate, che in futuro saranno presumibilmente caratterizzate da stagioni più calde e secche, continuando pertanto a svolgere il suo importante ruolo ecologico ed economico.

Nelle condizioni climatiche piuttosto fresche e umide del primo Olocene, l'abete bianco si è insediato dapprima in Ticino per poi diffondersi anche a nord delle Alpi, dove in varie regioni ha costituito dei popolamenti boschivi. Quando l'uomo da nomade divenne sedentario, aumentò la pressione antropica verso la superficie forestale, con estesi comprensori che furono disboscati a favore della coltivazione di cereali e della creazione di pascoli per il bestiame. L'agricoltura basata sulle pratiche di addebbiatura tramite fuoco è stata particolarmente dannosa per l'abete bianco e ha favorito l’insediamento di querce o faggi, specie notoriamente meno sensibili al fuoco.

L'abete bianco ha radici piuttosto profonde ed è quindi più protetto dalla siccità e dalle tempeste rispetto ad altre specie arboree. Questo è uno dei motivi per cui l'abete bianco è in grado di resistere ai cambiamenti climatici previsti meglio ad esempio dell'abete rosso, che possiede radici più superficiali. Anche i dati palinologici (pollini e macro-residui che sedimentano nelle torbiere e nei sedimenti lacustri) indicano una presenza precedente dell'abete bianco in siti dove il clima era più caldo e più secco di oggi e dove in parte è tuttora presente. Tuttavia, anche l'abete bianco ha mostrato danni significativi in Svizzera dovuti ai lunghi periodi di siccità registrati durante le ultime estati.

Resta aperto l’interrogativo se le provenienze che crescono nelle nostre regioni continueranno a prosperare anche in futuro, oppure se saranno sostituite da provenienze di regioni più calde e secche. La diffusione naturale, ma anche la piantumazione mirata, potrebbero portare alle nostre latitudini provenienze meglio adattate alle condizioni submediterranee. Questo solleva la questione di come l'abete bianco debba essere preservato o addirittura incoraggiato in Svizzera e quale ruolo svolga nei processi di adattamento la genetica, elemento importante da considerare, assieme ai fattori ecologici come la pressione da parte della selvaggina ungulata.

Migrazione di ritorno da tre rifugi dell'ultima era glaciale

Le analisi genetiche dei popolamenti di abete bianco e gli studi palino-ecologici permettono di tracciare la migrazione di ritorno delle varie specie arboree dopo l'ultima glaciazione, avvenuta circa 18’000 anni fa. Durante la massima glaciazione, la maggior parte delle Alpi era ricoperta da uno spesso strato di ghiaccio e l'abete bianco non era in grado di sopravvivere nei pochi luoghi sgomberi dai ghiacci. Durante questo periodo, ha quindi dovuto rifugiarsi in aree con un clima più favorevole, che si presume fossero localizzate in regioni meridionali come i Balcani, gli Appennini settentrionali e le Alpi Marittime.

Con lo scioglimento della copertura di ghiaccio alla fine dell'ultimo periodo glaciale, molte specie arboree sono tornate gradualmente ad occupare il territorio dell'attuale Svizzera. Questa storia di migrazione di ritorno può essere evinta anche da studi genetici sulle popolazioni svizzere di abete bianco, raffrontati i loro percorsi al modello genetico dell’abete bianco sul suo intero areale di distribuzione.

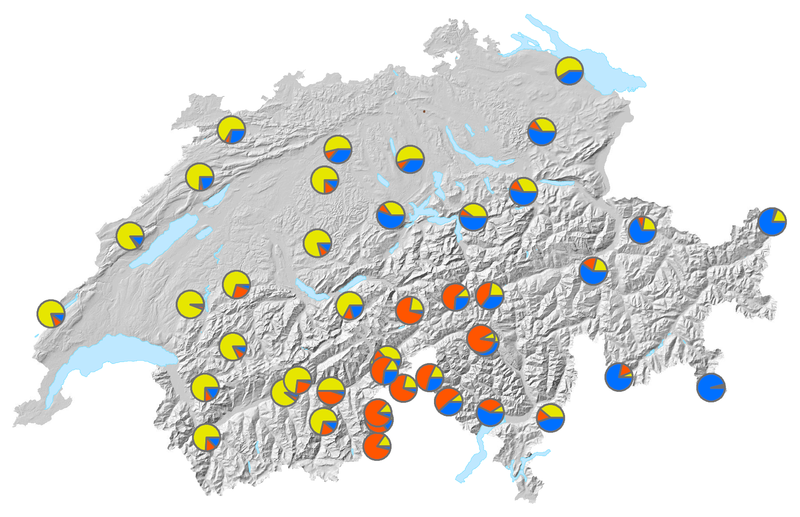

Oggi in Svizzera si possono riconoscere tre gruppi di discendenza genetica (Fig. 3). I due gruppi più diffusi si concentrano rispettivamente a ovest e a est, mentre un terzo gruppo è presente soprattutto in Ticino e nel Vallese orientale.

Fig. 3: Proporzioni dei tre gruppi di discendenza genetica presenti nei popolamenti svizzeri di abete bianco. Il gruppo occidentale (giallo) è probabilmente arrivato in Svizzera dalla Francia, quello orientale (blu) dai Balcani e quello meridionale (rosso) dall'Appennino settentrionale. Dati tratti da Folly e Gugerli 2013; Kramer 2020. grafico: WSL/Swisstopo

Questo modello di migrazione potrebbe essere dovuto al fatto che l'abete bianco ha raggiunto la Svizzera orientale dai Balcani settentrionali o dall'Italia nord-orientale, da un lato, e dalla Francia meridionale nella Svizzera occidentale, dall'altro, ed è stato in grado di espandersi oltre il cosiddetto "Röstigraben" verso la Svizzera centrale. Il terzo gruppo migrò dagli Appennini settentrionali verso le aree situate sul versante meridionale della catena alpina principale.

La transizione sfumata tra i due gruppi genetici principali, ovvero l'area in cui le rotte migratorie di ritorno dalle regioni originarie di rifugio (sud)orientali e occidentali si sono incontrate, coincide con la zona di contatto bio-geograficamente nota come "linea del Gottardo". Un territorio di “incontro” circoscritto che è stato riscontrato anche per altre specie vegetali. Grazie agli ampi scambi genetici avvenuti attraverso il polline e i semi, tuttavia, i gruppi genetici si sono fortemente mescolati, e sono comunque ancora riconoscibili nelle popolazioni studiate, considerando le percentuali generalmente elevate di altri gruppi genetici.

Distribuzione dell'abete bianco in Europa (Euforgen)

Distribuzione dell'abete bianco in Svizzera (infoflora)

L’abete bianco di Birmensdorf come riferimento

Un consorzio di 20 istituti di ricerca, tra i quali vi è l'Istituto Federale di Ricerca WSL, ha decodificato il genoma completo dell'abete bianco, quale importante base scientifica per gli studi ecologico-genetici. L'albero utilizzato a questo scopo quale referenza, si trova presso il WSL di Birmensdorf. La complessa analisi ha portato a un'immagine ancora frammentaria del suo genoma, che è comunque composto da oltre 50’000 geni.

Proprio queste informazioni costituiscono una base importante per ulteriori ricerche genetiche. In particolare, si è interessati a capire quali combinazioni geniche si dimostrano vantaggiose nelle condizioni stazionali che è presumibile attendersi in futuro, sulla base dei modelli climatici. Questi risultati potrebbero aiutare a promuovere all’interno delle foreste dei genotipi che meglio si adattano alle future condizioni ambientali o a selezionare le provenienze più idonee da piantare in altri siti per integrare la rinnovazione naturale.

Diverse strategie di crescita

Con l'aiuto di studi genetici siamo in grado di approfondire il sapere sull'evoluzione e sull'adattamento dell'abete bianco. Le ricerche sulla crescita e sulla fenologia condotte su larga scala su popolazioni svizzere hanno ad esempio mostrato che l'abete bianco proveniente da siti più caldi e climaticamente equilibrati (ad esempio, dell'Altopiano centrale) cresce più rapidamente. Inoltre, a dipendenza della distribuzione stagionale delle precipitazioni, si potrebbero supporre due strategie di crescita diverse: "inizio precoce e crescita lenta" nelle valli alpine interne con siccità estiva, e "inizio tardivo e crescita rapida" alle altitudini più elevate con precipitazioni elevate.

Poiché le condizioni ambientali delle aree sperimentali sono le stesse per tutte le provenienze, le differenze nelle caratteristiche esterne esaminate devono forzatamente essere determinate da fattori genetici. I ricercatori hanno analizzato carotine di legno estratte da alberi di due provenienze svizzere, per studiarne la crescita e la resistenza alla siccità. Oltre alla crescita a lungo termine, è stata misurata anche la crescita prima, durante e dopo l'anno di estrema siccità del 2003, confrontandola con quella di alberi provenienti da tutta l’Europa.

Le caratteristiche di crescita hanno mostrato chiare differenze ed evidenziato indizi di adattamento locale. Per quanto riguarda la resistenza alla siccità, sono state tendenzialmente le provenienze dell'Europa centrale a dare i risultati migliori, mentre quelle originarie dell'Europa orientale hanno superato le altre in termini di incrementi a lungo termine.

È interessante notare che lo studio ha rilevato grandi differenze tra le diverse provenienze, localizzate nelle diverse aree dove l’abete bianco si è rifugiato durante i periodi glaciali freddi, con caratteristiche riconoscibili sulla base di marcatori genetici molecolari. Ciò indica che l'adattamento genetico alle condizioni delle stazioni nelle aree di rifugio e in quelle riconquistate in seguito, influisce ancora oggi sulle strategie di crescita di questa specie. Entrambi gli studi non chiariscono tuttavia, quali siano i geni responsabili di questi adattamenti. Ulteriori studi molecolari e sperimentali faranno luce su questo aspetto.

Una selvicoltura basata su conoscenze genetiche?

Quali risultati pratici si possono trarre da queste analisi genetiche? Possono contribuire a supportare le future strategie selvicolturali volte a promuovere l'abete bianco alle nostre latitudini? Quali lacune nelle conoscenze dobbiamo ancora colmare?

È importante distinguere gli effetti dei processi demografici da un lato, in particolare i risultati della migrazione di ritorno post-glaciale, da quelli connessi con le strategie di adattamento degli alberi alle condizioni stazionali dall'altro. Nel primo caso, è auspicabile preservare il più possibile la distribuzione spaziale dei tre gruppi genetici in Svizzera tenendo quindi conto del loro diverso passato, ad esempio nel caso del trasferimento delle sementi a nuove regioni. In caso contrario, ad esempio, c'è il rischio del cosiddetto “inbreeding depression”, cioè la perdita di determinate caratteristiche o prestazioni da parte dei discendenti, per esempio una riduzione della fertilità dovuta alla presenza di differenze genetiche eccessive tra i genitori.

D’altra parte, anche l'adattabilità dei popolamenti di abete bianco gioca un ruolo importante per quanto riguarda i presumibili cambiamenti ambientali. Tuttavia, per l'abete bianco mancano ancora studi di genetica molecolare che identifichino le varianti genetiche favorevoli all'adattamento al clima futuro, che potrebbero essere favorite tramite provvedimenti di tipo selvicolturale.

Per garantire che sia l'eredità storica dovuta ai processi demografici delle popolazioni di abete bianco, sia l'adattamento locale per mezzo della selezione naturale siano inglobati nella pianificazione selvicolturale, si raccomanda unicamente il trasferimento regionale delle sementi. Questo dovrebbe comportare la selezione di provenienze con condizioni stazionali simili o tendenzialmente più calde e secche rispetto a quelle attualmente prevalenti nei siti destinati alle piantumazioni.

Negli ultimi anni l'abete bianco si è rivelato un vero e proprio tesoro scientifico per la ricerca nei campi dell’ecologica e della genetica. Numerosi progetti in corso dimostrano non solo l'interesse immutato per questa specie arborea, ma anche le aspettative, a volte piuttosto contraddittorie, sul suo potenziale. Resta quindi interessante osservare come si svilupperà il futuro dell'abete bianco, o anche l'abete bianco del futuro.

I riferimenti bibliografici possono essere consultati all’intreno dell‘articolo originale (in tedesco) nella lista delle pubblicazioni citate.

Traduzione: Fulvio Giudici, Sant‘Antonino